COLUMN & NEWS

コラム・ニュース一覧

-

COLUMN/コラム2025.04.21

「SHOGUN 将軍」への道は、ハリウッド製“忠臣蔵”映画『47RONIN』が開いた!?

日本人にはなじみ深い物語である、「忠臣蔵」。当然ご存じの方が多数であろうが、18世紀はじめ=江戸時代中期に実際に起こった、“赤穂事件”がベースとなっている。 江戸城は松の廊下で、赤穂藩主・浅野内匠頭が吉良上野介への刃傷沙汰に及び、即日切腹となった。こうしたトラブルは「両成敗」が旨である筈なのに、吉良へはお咎めのないまま、赤穂藩はお取り潰しに。 この処断を不服に感じた、赤穂藩家老の大石内蔵助をはじめ47人の浪士が、雌伏の時を経て、事件から1年9ヶ月後に、江戸本所の吉良邸に討ち入り。上野介の首を刎ねて主君の仇を取り、本懐を遂げるというのが、大体のあらましである。 この“赤穂事件”の顛末を基に大幅な脚色を加えた、「仮名手本忠臣蔵」が、文楽や歌舞伎の演目として確立して以来、「忠臣蔵」は今日まで、映画、演劇、TVドラマ等々の格好の題材となってきた。亡君への忠義を果し武士の意地を通すといったテーマが、日本人の心に響きやすかったのであろう。NHKの大河ドラマやテレビ東京の12時間ドラマなどでも繰り返し取り上げられ、20~30年前までは、年末年始の風物詩とも言えた。 また折りに触れて、現代物に翻案。『サラリーマン忠臣蔵』(1960)『OL忠臣蔵』(97)『なにわ忠臣蔵』(97)等々の作品では、武家社会を企業や極道の世界に置き換えて、「忠臣蔵」の“仇討ち”の世界が展開された。 映画でもTVでも、時代劇の製作本数がすっかり減ってしまった近年になると、以前ほどは「お馴染み」とは言えなくなってきた。それでも赤穂浪士の討ち入りを、その予算面から取り上げた『決算!忠臣蔵』(2019)や、吉良上野介の弟が替え玉に仕立て上げられる『身代わり忠臣蔵』(2024)といった、“曲球”のような映画作品が、時折登場している。 そんな「忠臣蔵」であるが、当然のように日本以外の人々には未知の物語である。ところが“日本通”を自認する者によって、突然「忠臣蔵」を題材にした外国映画が、製作されることがある。 筆者の古い記憶にあるのは、『ベルリン忠臣蔵』(1985)。40年前、統一前の西ドイツで製作された作品である。 筆者はこの作品、未見でありながら、タイトルだけは矢鱈と印象に残っていた。今回鑑賞を試みたが、配信は当然されておらず、ソフトなども入手困難。そのため作品データや実際に観た者の話頼りになってしまう点は、ご容赦願いたい。 ストーリーは、ハンブルグに“大石内蔵助”を名乗る怪人が現れ、悪徳企業を成敗するというもの。舞台は記した通り、ハンブルグであり、ベルリンは邦題だけ。本篇には一切登場しないという。 鑑賞者によると、監督のハンス・クリストフ・ブルーメンブルグはじめ製作サイドは、「忠臣蔵」についてそれなりにリサーチをした努力は感じられたが、内蔵助の正体が、日本で“柔道”を修行したドイツ人。更には内蔵助抹殺のために、日本から“忍者”がやってくるという、トンデモ展開である。しかしながらドイツ人気質というか、コメディ仕立てなどではなく、至極生真面目で退屈な作品に仕上がっているという。 2010年代に入って、本作『47RONIN』(2013)製作の報が聞こえてきた際、まず浮かんだのは、この『ベルリン忠臣蔵』だった。主演はキアヌ・リーヴスで、四十七士の1人を演じるという設定を聞いて、思った。これは「ヤバい」と。 日本人キャストとしては、真田広之、浅野忠信、菊地凛子というハリウッド経験組。更にオーディションなどを経て選ばれた、柴咲コウ、赤西仁、田中泯といった有名どころが出演すると聞いても、その危惧は全然薄れることはなかった。 監督に選ばれたのは、カール・リンシュ。CM業界では実績を残しているクリエイターだが、長編映画を手掛けるのは、初めて。 リンシュは11歳の頃に、「少しの間だけ」日本に住んだことがあった。そして、四十七士の物語について、「少しは知っていた」という。 本作については、細々とストーリーなど説明しても仕方ない。とりあえず観て、それぞれに感想を抱いて欲しいと思うので、「少しだけ」日本に住んでいて、「少しは」四十七士の物語を知っていたリンシュによって、どんな構想の下で、いかなる映像世界がクリエイトされたかを、挙げていこう。 リンシュが本作のオファーを受けた時に考えたのは、「綿密な時代考証による大河ドラマではなく、よりファンタジーに使い映画を作るチャンス」ということだった。 そんな彼が、特殊効果スーパーバイザーのクリスチャン・マンツと話し合った際に、度々名前が挙がった、偉大な日本人アーティストが2人居る。それは、リンシュが子ども心に魅了されていたという、「葛飾北斎」。そしてもう1人は、「宮崎駿」。リンシュとマンツは、「宮崎駿のアニメの実写版のような映画」「北斎の版画の中にしか存在しないような日本」を目指すことで、一致したのである。 リンシュはシナリオハンティングで、日本の30都市を10日間くらいかけて回ったというが、こだわったのは、「日本文化のひとつの解釈」。画面に登場する、建物と屋根の組み合わせなどが、日本にはないものであったり、衣裳のデザインが、“着物”と似て非なるものになったのは、すべてそうした“こだわり”から生じたと言って、差し支えなかろう。 またリンシュらが、日本の民話などを詳しくリサーチした結果も、然り。四十七士の物語の舞台は、天狗や魔女の龍、出島の鬼といった、クリーチャーたちが跋扈する世界となってしまった。中国の神話由来の筈の麒麟も含めて…。 因みに本作の主役で、四十七士の仲間になる、キアヌ・リーヴス演じるカイは、天狗に拾われ、剣術や妖術、この世の理などを教わったという設定。しかしカイの育ての親である天狗は、我々が“天狗”と聞いてイメージするそれとは、ヴィジュアル的にはまったくの異物であることを付け加えておく。 本作は、2011年3月14日にブダペストでクランクイン。続いて、イギリスのシェパートンスタジオで、撮影が行われた。 当初は翌2012年の11月公開予定だったが、撮り直し(!)や視覚効果のためにスケジュールが遅れ、まず2013年の2月に延期。それもリスケジュールされ、12月まで延ばされた。 当時流行りの3Dでの製作だったこともあって、製作費は当初の予算を大きくオーバーし、一説には、2億2,500万㌦まで膨れ上がったと言われる。これだと全世界で4~5億㌦以上の興行収入を上げるメガヒットにならないと、大赤字になってしまう。 危機感を持った製作のユニバーサル・ピクチャーズは、ポストプロダクションの段階で、ある決定を行う。カール・リンシュ監督を、編集作業から外したのである。 そんなスッタモンダを経て、ようやく完成した本作は、まずは日本、続けてアメリカで公開。結果的には、日本での興行収入が5億円を切ったことに象徴されるように、世界的にも損益分岐点どころか、製作費にも達しない結果となった。 さて本作『47RONIN』を、日本人キャストは、どのように思っていたのだろうか?それは公開当時よりも、ごく最近「エミー賞」で作品賞をはじめ14冠、「ゴールデングローブ賞」で4部門を制覇するという、赫々たる成果を上げたドラマシリーズ、「SHOGUN 将軍」(2024)に関連するインタビューから、窺い知れる。『47RONIN』で大石内蔵助を演じた真田広之は、2003年の『ラスト サムライ』で、ハリウッド映画に初出演。それ以来居をアメリカに移して20年余、実績を積み上げてきた。 彼はハリウッドに渡った時から、例えば着物の着方や武器の扱い方、特殊な歩き方等々、日本文化の描写について、現場で意見を言い、間違っている部分があれば、直すように申し入れてきた。時には無償で監修を行うほど、熱心に。『ラスト サムライ』のエドワード・ズウィック監督には、「影の監督」とまで言われている。 しかしそんな真田も、「俳優として物申せることには限界がある」と、長くもどかしさや悔しさを感じてきた。またハリウッドでの経験を重ねる内に、各部門のトップに修正や調整を依頼することにためらいを感じるようにもなった。曰く、「彼らにはプライドがあり、多くを指摘するのは難しいから」である。 そうした真田が、積み重ねてきたキャリアで得た信頼を軸に、無念を晴らしたと言えるのが、「SHOGUN 将軍」だった。アメリカのディズニー系の製作ながら、プロデューサーとして、シナリオ作り、スタッフやキャスト選びから撮影現場、ポストプロダクションまで隈なく眼を光らせた。そして、主要なセリフは“日本語”で、アメリカの視聴者は字幕を読むという、前代未聞の時代劇ドラマシリーズを作り上げたのである。 そんな真田が、ハリウッドでのキャリアのちょうど中間点に出演した、『47RONIN』に関しては、こんな風に語っている。「僕は全員日本人俳優を雇うならこの役をお引き受けしましょうと伝えましたが、その時にはもうスタッフィングは決まっていたので、そこまでは条件に出せませんでした」。 結果として、全員が日本人俳優ではない上に、日本人であり侍なのに全編英語で撮るということになってしまったという。 真田は「SHOGUN 将軍」のVFXについて、「こんなに高い建物がここにあってはいけない、屋根の色が違う、五重塔はここにはない、安土城がカラフルすぎて中国系に見えてしまう……」等々、細々と指摘を行ったという。これはどう考えても、『47RONIN』のVFXを踏まえてのこととしか思えない。 しかしながら真田は、こんなことも言っている。「日本の赤穂事件を題材にした映画が、ハリウッドで大予算で作られるということそのものが大事だと、その時は思ったんですね。興行的には厳しかったですが実績としては残った。ハリウッドのなかで一つの布石になったと思っています」『47RONIN』「SHOGUN 将軍」の両作に出演。共に真田に対するヴィラン的な役柄を演じた浅野忠信も、「SHOGUN 将軍」で、「…リベンジが果たせたのかもしれない」旨のコメントを発している。 本作『47RONIN』がなければ、「SHOGUN 将軍」の成功はなかった!それが最大に前向きに、本作の存在意義を語る言葉なのかも知れない。■ 『47RONIN』© 2013 Universal City Studios Productions LLLP. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2025.04.18

陰鬱な物語が、ジュリア・ロバーツの出世作、リチャード・ギアの代表作『プリティ・ウーマン』に変身した経緯

1980年代の終わり頃、J・F・ロートンという名の、当時まだ20代だった脚本家が書いた、その作品のタイトルは、『3000』。 リッチなビジネスマンが、コカイン中毒の娼婦を、ロサンゼルスはハリウッド・ブルバードの街角で拾うのが、物語の発端となる。ビジネスマンは娼婦と、1週間の契約を結ぶ。その間は高級品を買い与えるなど贅沢三昧をさせるが、最後には同じ街角で、彼女のことを棄ててしまう…。 タイトルは、1週間の契約金として、ビジネスマンが娼婦に払う、“3,000㌦”に由来。何とも暗いお話で、リライトが重ねられたこの脚本の、何稿目であるかは定かでないが、娼婦が薬物の過剰摂取で死んでしまうという、救いのないラストを迎えるバージョンもあったという。 この脚本を、ある映画会社が買い取り、製作を進めることとなった。ところがその会社が潰れてしまったため、冷徹なビジネスマンと哀れなジャンキー娼婦の陰鬱な物語は、雲散霧消…と思いきや、何とディズニー・スタジオの手に渡り、その子会社であるタッチストーン・ピクチャーズで映画化されることとなる。 『3000』の主役である、娼婦のヴィヴィアンと、ビジネスマンのエドワード。誰が演じるか?共に数多くのスターの名前が、取り沙汰された。 ミシェル・ファイファー、サンドラ・ブロック、メグ・ライアン、マドンナ、クリスティン・デイヴィス、サラ・ジェシカ・パーカー、ドリュー・バリモア、カレン・アレン、ダイアン・レイン、モリー・リングウォルド、ウィノナ・ライダー、ジェニファー・コネリー…。単に名前が挙がっただけの者から、実際にオーディションを受けた者、オファーされながらもセックス・ワーカー役を演じることに難色を示した者まで、当時のハリウッド若手女優ほぼすべてが、ヴィヴィアンの候補だったとも言える。 そんな中で、ディズニーに企画が渡る前から有力候補としてピックアップされ、本人も強い意欲を示していたのが、ジュリア・ロバーツ。とはいえ67年生まれのジュリアは、87年に映画デビューしたばかり。サリー・フィールドやドリー・パートン、シャーリー・マクレーンといったベテラン勢と共演して、ゴールデングローブの助演女優賞を獲得し、初めてオスカーの候補にもなった、『マグノリアの花たち』(89)も、まだ世に出る前。即ち、「駆け出し」だった。 当然製作陣からは、もっと著名なスター女優を求める声が出た。そのためジュリアのヴィヴィアン役にGOサインが出るまでには、短くない時を要したという。 ヴィヴィアンより年上であるエドワード役には、多くの中堅俳優が擬せられた。クリストファー・リーヴやダニエル・デイ=ルイス、ケヴィン・クライン、バート・レイノルズ、シルヴェスター・スタローン、アルバート・ブルックス、ジョン・トラヴォルタ、ショーン・コネリー、トム・セレック、スティング…。アル・パチーノは、ジュリア・ロバーツとセリフの読み合わせまで行い、サム・ニール、トム・コンティ、チャールズ・グローディンといった辺りも、ジュリアとスクリーンテストを行っているが、決定に至らなかった。 そんな中で監督を引き受けたのは、ゲイリー・マーシャル。ヴィヴィアン役にジュリア・ロバーツが正式に決まった辺りで、彼はこう考えたという。~100%「ビューティフル」な人たちを起用したい~。 そこで白羽の矢が立ったのが、リチャード・ギアだった。『ミスター・グッドバーを探して』(77)『天国の日々』(78)といった作品で注目を集め、『アメリカン・ジゴロ』(80)そして『愛と青春の旅立ち』(82)で決定的な人気を得たギアだったが、80年代後半、アラフォーを迎えた頃には、ダライ・ラマ14世によるチベット仏教の教えに傾倒。そんなこともあって、出演作が少なくなっていた。 ギアの元に届けられた脚本は、企画のスタート時よりは、暗さを軽減。ジェントルマンが、貧しく教養のない女性を拾って、淑女に育て上げるという、「マイ・フェア・レディ」「ピグマリオン」風味が、強くなっていたと言われる。しかしながらギアにとってこの時点でのエドワードのキャラは、コミュ障の上、セクシャルな快楽だけ求めるような、冷酷で自分本位な男と映った。そんな役だったら、やりたくはない。 監督のゲイリー・マーシャルとは、初対面から意気投合。ダライ・ラマやドストエフスキーの話で盛り上がったというギアは、自分が脚本に感じた不満を、マーシャルにぶつけたという。またギアは、相手役が「ほぼ新人」のジュリアだったことにも、不安を抱いていた。 そこでマーシャルは、ジュリアの初主演作『ミスティック・ピザ』(88)のビデオをギアに見せて、彼女の演技が「素晴らしい」ことを、認識させた。その上でジュリアを引き連れ、ニューヨークに住む、ギアの元へと向かった。 まだまだ出演を断る意向の方が勝っていたというギアだったが、ジュリアとの初対面の際に、彼の心変わりを誘うアクションがあった。後年ギアの語ったところによると、テーブルの向かいに座ったジュリアが、手に取ったポストイットを裏返して、彼に渡してきたのだという。そこには「『お願い、イエスと言って』と書いてあった」。18歳年下のジュリアのこの哀願を、とても可愛らしく思ったギアは、出演をOKし、数週間後に正式な契約書を交わすこととなったのである。 ギアとジュリア、マーシャルの3人はミーティングを行い、様々なアイディアを出し合った。そして打合せの後の脚本の手直しでは、ギアの意見が全面的に取り入れられることになった。 ヴィヴィアンからは、ジャンキーの設定をカット。もっと知的で、やむにやまれず娼婦の仕事をしている女性となった。因みに、ヴィヴィアンが「生まれ落ちた時と場所が悪かった」というのは、ジュリアの考えを監督が採用したものである。またジョージア州出身のジュリアに訛りが残っていたことから、ヴィヴィアンを同じ地の出身としたのも、監督の気遣いだった。 エドワードは、クールさを保ち続けるキャラだったのを変更。偶然拾ったヴィヴィアンを本物のレディに仕立てようとする中で、やがて彼女に夢中になっていく。お互いがそれぞれが属する世界から飛び出し、その世界を広げていくのである。 ヴィヴィアンに感化されたエドワードは、企業を乗っ取っては解体する、情け容赦のない実業家から変身。思いやりのある経営者へと、成長を遂げる。 作品タイトルが『3000』から、劇中に流れるロイ・オービソンの楽曲に因んだ『プリティ・ウーマン』に正式に変わったのが、いつの時点かは判然としない。しかし内容的にも、登場人物と大まかな筋書きだけ残して、この改題に沿ったような、変更が行われたわけである。 因みに、3人のミーティングが行われた時点でのエンディングは、エドワードに棄てられたヴィヴィアンが、娼婦仲間の親友とバスでディズニーランドに向かうというもの。親友がはしゃぐ横で、ヴィヴィアンは虚ろな瞳で窓の外を見て、「The End」となる…。 これがどのような形の“ハッピーエンド”に変わったかは、未見の方には、観てのお楽しみとしておく。 2人の主役が固まった後、ジュリアは役作りとして、実際に身体を売っている女性たちに、リサーチを行うことにした。マーシャル監督の妻バーバラは看護師で、ロスの無料クリニックでボランティアを行っていた関係で、そこによく来るセックスワーカーの若い女性たちと知り合いだった。彼女たちをバーバラに紹介されたジュリアは、一緒にドライヴに出掛けるなど時間を取って親しくなり、なぜその仕事を選んだのかや、どんな暮らしを送ってるかなどを、詳しく聞き込んだ。 そして本作『プリティ・ウーマン』は、1989年7月24日にクランク・インを迎えた。エドワードとヴィヴィアンが過ごすメインの舞台は、実在の超高級ホテル「リージェント・ビバリー・ウィルシャー」の1泊4,000㌦のスイートルーム。しかし娼婦が主人公の話ということもあってか、ロケの許可は下りず、ホテルは外景しか使えなかった。そのため実際は、すでに営業を停止しているホテルの中に作ったセットで、メインの撮影が行われた。 エドワードがヴィヴィアンと遭遇するシーンで運転している車は、イギリスの「ロータス・エスプリ」。これもまた、「フェラーリ」や「ポルシェ」に協力を断られたが故の、苦肉の策であったという。 撮影中も随時、セリフの書き換えなどが行われたというが、声を荒げたり等はしないマーシャル監督の演出の下、ギアとジュリアの関係も良好だった。 本作中で有名な、エドワードがダイアモンドとルビーの詰まった宝石箱をヴィヴィアンに見せるシーン。彼女の手が宝石箱に触れた瞬間、彼がふたを閉めるシーンは、ギアによるアドリブだった。吃驚したジュリアは、甲高い声で思わず笑い出してしまう。この“笑い”が、後々彼女のトレードマークとなっていったのは、ご存じの方も多いだろう。 ギアとのラブシーンには、「おじけづいて緊張した」というジュリア。ナーバスになり過ぎて、蕁麻疹が出たのに加え、額に血管が浮き出てしまった。それを監督とギアが、マッサージして沈めてくれた。 撮影で疲れ切って帰宅すると、留守番電話には、ギアからの伝言が入っている。「きょうはお疲れさま。じゃあ、またあす」 ジュリアはギアが、エドワード役を一歩下がって演じ、演技面での静の部分を受け持ってくれたことに対して。「…彼のおかげでヴィヴィアンが面白いキャラクターに仕上がった…」と、深く感謝。ギアがそうしてくれなかったら、「彼女はいかれた女の子で終わったかもしれない…」と、後に述懐している。 本作には、ホテルの支配人役で、マーシャル組の常連俳優、ギアとの共演経験もあるヘクター・エリゾンドが、出演している。劇中でヴィヴィアンのレディへの成長をサポートする役回りの彼の存在は、ジュリア本人の助けともなった。演技のことから詩のことまで、2人で色々なことを話したという。 やがてクランクアップを迎え、打上げパーティ。ドラムを叩ける監督と、本作劇中でも披露した通りのピアノの名手ギアに、ギターの弾けるスタッフ2人、そしてコントラバスが弾けるジュリアでクインテットを組んで、様々な曲を演奏した。大いにパーティが盛り上がる様は、今でもYouTubeでご覧いただける。 さて1990年3月。『プリティ・ウーマン』が全米で公開されると、この年の№1ヒットとなった。12月公開の日本でも、配給収入30億を突破!今で言えば50億興行となるなど、全世界での興行成績は、4億5,000万㌦にも達した。 ジュリア・ロバーツは、一躍スターの仲間入り。リチャード・ギアも、TOPスターに返り咲くこととなった。 これほどのメガヒットを記録したこともあり、本作の続編を望む声は絶えなかったが、結局製作されることはなかった。監督と主演2人の組合せが実現しない限り、PART2を作ることはないというのが、3人の間での共通認識であった。マーシャル監督が2016年に亡くなったことにより、その機会は永久に失われたのである。 その代わりというわけでもないが、99年には、同じ座組。ゲイリー・マーシャル監督にリチャード・ギア、ジュリア・ロバーツ、更に脇をヘクター・エリゾンドが固めるラブコメ『プリティ・ブライド』が製作され、スマッシュヒットを飛ばしている。 ジュリアは2019年のインタビューで本作について、こんな風に語っている。「今、あの映画を作ることができるとは思えない」。娼婦を主人公とした、男性優位のシンデレラストーリー。それは現代の基準で考えると、批判が避けられない。至極もっともなコメントである。 しかしその上でジュリアは、付け加えている。「だからと言って、みんなが楽しむことができなくなるとは思いません」 1990年の本作『プリティ・ウーマン』に於ける、ジュリア・ロバーツの清新な輝きと、リチャード・ギアの円熟味は、決して失われることはない。それがまた、映画の醍醐味とも言えるだろう。■ 『プリティ・ウーマン』© 1990 Touchstone Pictures. All rights reserved.

-

COLUMN/コラム2025.04.03

香港アクション映画の伝統に対するリスペクトが込められた、ドニー・イェン主演の猟奇犯罪カンフー・スリラー!『カンフー・ジャングル』

武術の達人ばかりを狙った連続殺人鬼の正体とは!? どちらも香港電影金像奨の最優秀作品賞に輝く『イップ・マン 序章』(’08)と『孫文の義士団』(’09)の大ヒットで名実ともにアジアを代表するトップスターとなり、幼少期から訓練を積んだ中国武術に裏打ちされた圧倒的な身体能力で「宇宙最強」とも呼ばれるようになったアクション俳優ドニー・イェンが、その『孫文の義士団』のテディ・チャン監督と再びタッグを組んだ本格的なカンフー映画である。 なおかつ、エンディングに表示される「アクション映画の出演者とスタッフに敬意を表して」とのテロップ通り、全編に渡って香港アクション映画の新旧レジェンドたちがゲスト出演および裏方スタッフとして携わっており、長きに渡って香港映画界を支えてきた武侠映画やカンフー映画の伝統に対するオマージュが捧げれている。巨匠ツイ・ハークが製作した『ガンメン/狼たちのバラッド』(’88)や『チャイニーズ・ゴースト・ストーリーⅡ』(’90)などで助監督を務め、香港版『ミッション・インポッシブル』と呼ばれた『ダウンタウン・シャドー』(’97)やジャッキー・チェン主演の『アクシデンタル・スパイ』(’01)などのアクション映画を手掛けてきたチャン監督の、偉大なる先輩や仲間たちへの大いなる愛情とリスペクトが詰め込まれた作品とも言えよう。 香港の中区警察本部に大怪我をした男性がひとりで訪れる。男性の名前はハーハウ・モウ(ドニー・イェン)。中国本土出身のハーハウは広東省仏山にある武術館・合一門(ごういつもん)の館主で、今は香港で警察学校の教官をしているのだが、一門の名声をあげるため他流派の武術家に試合を挑んだところ誤って相手を殺してしまい、自ら警察に自首してきたのである。裁判で有罪判決を受けたハーハウは、5年の懲役刑に服すこととなった。 それから3年後、拳術の達人マック・ウィンヤンが殺される。現場の状況から当初は交通事故だと思われたのだが、しかし検視の結果、マックは全身を素手で殴られて撲殺されたことが判明。この謎めいた事件に世間は騒然とする。その頃、刑務所のテレビでニュースを見たハーハウは、事件捜査を担当するロク警部(チャーリー・ヤン)に連絡したいと看守に訴えるも、無視されたことから刑務所内で大乱闘を起こす。3年間ずっと模範囚だったハーハウが、なぜ乱闘騒ぎを起こしてまで会いたがっているのか。面会に訪れたロク警部とタイ刑事(ディープ・ン)に、ハーハウは「犯人は必ずまた人を殺す」「7人の武術家たちが危ない」「捜査に協力させてくれ」と言って釈放を求めるが、ロウ警部は犯罪者の戯言だと考えて相手にしなかった。 ところがその直後、ハーハウが名前を挙げていた7人の武術家のひとり、脚技の達人タム・キンイウ(シー・シンユー)の死体が発見される。今度は蹴り殺されていた。拳術の達人が殴り殺され、脚技の達人が蹴り殺される。決して偶然ではなかろう。恐らく同一人物の犯行だ。警察の捜査に協力するため仮釈放されたハーハウは、「犯人が狙う順番はカンフーの決まり文句通り」「拳術、脚技、擒拿(きんな)術、武器、内家、五門合など」「各技のトップを殺していく」と連続殺人犯の犯行動機を分析し、次のターゲットは擒拿術の達人ワン・チー(ユー・カン)と推理するが、一歩遅くワンの職場に駆け付けると既に殺された後だった。ところが、そこでハーハウは犯人と思しき怪しげな男を発見。懸命に追いかけるも逃がしてしまい、そのままハーハウ自身も忽然と行方をくらましてしまう。 ハーハウは故郷の仏山を訪れていた。武術館をひとりで守っている亡き師匠の娘で妹弟子のシン・イン(ミシェル・バイ)に会うためだ。ふと見ると、連続殺人犯が現場に残した武器と同じものがあった。それは清代の武術対決にて、敗者に送られた恩賞「堂前の燕」のレプリカ。数か月前に武術館へ来た男が残していったという。男の名前はフォン・ユィシウ(ワン・バオチャン)。果たして、なぜフォンは武術の達人ばかり狙って人殺しを繰り返すのか。大きな手掛かりを得たハーハウは妹弟子シンを伴ってロク警部と合流し、連続殺人を食い止めるためフォンを捕らえようとするも、犠牲者はさらに増えていく…。 そこかしこに顔を出す香港アクションのレジェンドたちも見逃すな! 功名心のあまり対戦相手を殺してしまった無敵の武術家の前に立ちはだかる連続殺人鬼が、武術を殺すか殺されるかの真剣勝負だと信じて疑わず、武術界を勝ち抜いて頂点を極めるという妄執に取り憑かれたモンスターだったという皮肉な話。原題の「一個人的武林」の武林とは武侠小説に出てくる言葉で、いわゆる「武術界」のことを指す。タイトル全体の日本語訳は「ひとりで向き合う武術界」。そもそも「武林」とは武術家ひとりひとりの心の中にあるべきもの、つまり武術家それぞれに己の理想世界があることを意味するのだが、しかし自信過剰で慢心した者は最強の武術家である自分が文字通りの武術界をひとりで制しようと考えるわけで、その心の持ちようによって「ひとりで向き合う」の意味が大きく変わってしまう。現在のフォンが後者であるように、かつてのハーハウも後者だった。これは、大きな過ちを犯したことで「勝つことが全てじゃない」「名を成すことなど重要じゃない」と気付き、人生にはもっと大切なものがあると悟ったベテラン武術家が、過去の自分を怪物化したような強敵に立ち向かうことで、己の罪に決着をつけて心の平安を得る物語だと言えよう。 『孫文の義士団』の大成功を受けて、引き続き歴史劇アクションに挑もうと考えたというテディ・チャン監督。しかし脚本の執筆に時間がかかってしまい、その間に同種の作品が次々と公開されたため、当初の構想をそのまま現代劇に移し替えることにしたという。その結果生まれたのが、武侠物的な概念や精神を21世紀に落としこんだカンフー・アクション『カンフー・ジャングル』だったというわけだ。彼がそこまで武侠物やカンフーに強くこだわったのは、長らく香港映画の屋台骨を支えたそれらのジャンルがすっかり衰退してしまったから。かつて’60~’80年代にかけて、ショウ・ブラザーズの武侠アクションやゴールデン・ハーヴェストのカンフー・アクション、ジョン・ウー監督らによるノワール映画などで黄金時代を築いた香港映画界。しかし’90年代に入ってジャッキー・チェンやチョウ・ユンファ、ジョン・ウー監督にリンゴ・ラム監督など、優秀な人材が次々にハリウッドへ流出すると斜陽の時代へ突入し、さらには香港の中国返還と中国本土の経済成長によって規模の小さな香港映画界は巨大な中国映画市場へ呑み込まれ、香港独自のアクション映画の伝統ももはや風前の灯となった。そんな現状に対する忸怩たる思いと、それでもなお伝統の灯を絶やさんとする仲間たちや偉大なる先輩たちに対する深い尊敬の念が、恐らくチャン監督を突き動かしたのかもしれない。 冒頭でも言及したように、本作にはそんな香港アクション映画の新旧レジェンドたちが大挙して参加。中でも古くからの香港映画ファンにとって感慨深いのは、’70年代ショウ・ブラザーズの看板スターにして「アジアの映画王」とも呼ばれた伝説のアクション俳優デヴィッド・チャンが屋台のオヤジさん役を演じ、屋台の常連客にふんしたゴールデン・ハーヴェストの創業社長レイモンド・チョウと顔を合わせる場面であろう。他にも、『インファナル・アフェア』(’02)シリーズのアンドリュー・ラウ監督や『新ポリス・ストーリー Pom Pom』('84)や『チョウ・ユンファのマカオ極道ブルース』('87)のジョー・チョン監督、『マトリックス』('99)シリーズの武術指導でも有名なディオン・ラムに『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・チャイナ』('91)や『チャーリーズ・エンジェル』('00)の武術指導で知られるユエン・チュンヤン、『ワイルド・ブリット』('90)や『狼たちの絆』('91)などジョン・ウー作品でもお馴染みのカースタント監督ブルース・ローなどが登場。本編のラストに全員紹介されるので要チェックだ。 もちろん、主人公ハーハウを演じるドニー・イェンと狂気に取り憑かれた殺人犯フォン役のワン・バオチャンによる、もはや壮絶としか言いようのない圧巻のカンフー・バトルも見逃せない。シリアスからコメディまで幅広くこなせる芸達者な中国本土出身の俳優で、当時はアクション映画のイメージなどほぼなかったワン・バオチャンだが、実は幼少期から少林寺に入門して訓練を積んだという本格的な武術家。『イノセントワールド-天下無賊-』('04)のプロモーションで香港を訪れた際に憧れのドニー・イェンと初対面し、是非一緒にアクション映画をやりたいと猛アピールしていたらしい。念願叶って前作『アイスマン』(’14)でドニーと初共演。続く本作で敵役としてガッツリと全面対決することとなったのだ。 そのドニー・イェン自身がアクション監督を担当。当初の構想ではドニーがひとりで全てのアクションを振りつけるつもりだったが、しかし別の作品とスケジュールが被ったため不可能となり、代わりに香港アクション協会の会長でもある『男たちの挽歌』(’86)や『チャイニーズ・ウォリアーズ』(’87)のトン・ワイ、『ドラゴン・イン/新龍門客棧』(’92)や『ドラゴンゲート 空飛ぶ剣と幻の秘宝』(’11)のユン・ブンなど超一流の武術指導者たちが、それぞれの持ち味を生かした振り付けを担当。おかげでバラエティも個性も豊かなカンフー・アクションを存分に楽しむことが出来る。中でも、車やトラックの行き交う公道を舞台にして繰り広げられるクライマックスの頂上決戦は手に汗握る迫力だ。■ 『カンフー・ジャングル』© 2014 Emperor Film Production Company Limited Sun Entertainment Culture Limited All Rights Reserved

-

COLUMN/コラム2025.04.02

デ・パルマ監督のヒッチコック愛が詰め込まれた賛否両論の問題作『ボディ・ダブル』

レーティング審査の限界に挑んだデ・パルマ アルフレッド・ヒッチコックを敬愛する熱心なヒッチコキアンとして知られ、『悪魔のシスター』(’72)や『愛のメモリー』(’76)、『殺しのドレス』(’80)に『ミッドナイト・クロス』(’81)など、ヒッチコック的な演出技法を駆使したサスペンス映画の数々で高い評価を得たブライアン・デ・パルマ監督。中でも、この『ボディ・ダブル』(’84)ほどヒッチコック映画からの引用で埋め尽くされた作品はないだろう。さながら、ヒッチコキアンとしての集大成的な一本である。 と同時に、本作はデ・パルマ監督が「私のキャリアでこれほど激しく非難された映画はない」と振り返るほど、劇場公開時に猛バッシングを受けた問題作でもあった。ちょうど当時のデ・パルマ監督は、『殺しのドレス』の大胆な性描写とショッキングな残酷描写が物議を醸し、ギャング映画『スカーフェイス』(’83)の血生臭い暴力描写や過激なセリフも問題視されたばかり。どちらの作品も映画協会のレーティング審査で大揉めし、一度受けた成人指定を取り消すために再編集を余儀なくされた。なにしろ、客層の限定される成人指定映画を上映してくれる映画館は少ない。興行を考えれば譲歩せざるを得ないだろう。苦渋の選択である。 で、これが大いに不満だったデ・パルマ監督は、本作で性描写と暴力描写の限界ギリギリに挑んでやろうと考えたらしい。『スカーフェイス』が暴力的だって?『殺しのドレス』がエロティックだって?舐めんなよ!これが本物のエロスとバイオレンスじゃい!!というわけだ。いやはや、ほぼ逆ギレみたいなもんですな(笑)。で、その結果またもやレーティング審査で成人指定を受けてしまい、それを撤回させるために再編集を施すことに。そのうえ、全米公開されるや「女性蔑視」「暴力的」「変態ポルノ」などとマスコミから猛攻撃を食らい、デ・パルマ監督自身も「ミソジニスト」のレッテルを張られることとなってしまった。今でこそカルト映画として熱烈なファンのいる「ボディ・ダブル」だが、劇場公開時は興行的にも批評的にも惨敗だったのだ。 売れないハリウッド俳優がハマっていく巧妙な罠…! 舞台は映画産業のメッカ、ロサンゼルス。売れない俳優ジェイク・スカリー(クレイグ・ワッソン)は、昔なじみの映画監督ルービン(デニス・フランツ)が手掛けるB級ホラー映画のバンパイア役に起用されるも、撮影中に閉所恐怖症の発作を起こしてクビになってしまう。しかも、自宅アパートへ帰ると恋人キャロル(バーバラ・クランプトン)の浮気現場に遭遇。居候だったジェイクが部屋を出ることになる。踏んだり蹴ったりとはまさにこのこと。ホームレスになったジェイクは友人の家を転々としながら、仕事を求めて幾つものオーディションを受けるのだが、しかしここは生き馬の目を抜くハリウッド。若くもない地味な無名俳優にチャンスなどなかなか転がっていない。 そんなある日、ジェイクはオーディション会場でよく見かける俳優サム(グレッグ・ヘンリー)と親しくなる。ジェイクの窮状を知ったサムは、自分が留守の間に住み込みで家の管理を頼めないかと相談を持ち掛ける。そこはL.A.一帯を見渡せる高台のお洒落な豪邸。本来の家主はヨーロッパへ旅行中の金持ちなのだという。ただ、植物の水やりが毎日欠かせないため、友人であるサムが留守番を任されていたのだが、急に地方巡業の仕事が決まったため困っていたらしい。宿なしのジェイクにとっては願ってもない話。まるで宇宙船のような建物から眺めるL.A.の夜景に見とれていると、サムが望遠鏡を覗いて見るように勧める。言われた通りの方角を望遠鏡で眺めると、その先には大豪邸の寝室でストリップダンスを踊る女性(デボラ・シェルトン)の姿が。薄暗くて顔はよく見えないが、かなりの美人と思われる。サムによると、彼女は毎晩きっちり同じ時刻に裸で踊っているらしい。 かくして、見知らぬ他人の家の留守番代行をすることになったジェイクは、例のストリップダンスをこっそり眺めるのが秘かな愉しみとなる。ところがある晩、彼は先住民と思しき怪しげなの男が女性の家を見張っていることに気付く。その翌日、たまたま女性の家の前を車で通りかかったジェイクは、その怪しい男が彼女の車を尾行する現場を目撃。思わず自分も彼らの後を追いかける。高級ショッピングモールから海沿いのお洒落なモーテルへと、先住民の男の不穏な動きを監視しつつ、女性の行く先を延々とつけて回るジェイク。すると、先住民の男が女性のハンドバッグを奪って走り去る。必死になって追いかけるジェイク。しかし、トンネルに差し掛かったところで、ジェイクは再び閉所恐怖症の発作に襲われ、ハンドバッグから何かを抜き取った犯人を取り逃がしてしまった。 女性の名前はグロリア・レヴェル。その後も引き続き、グロリアの自宅を望遠鏡で覗いていたジェイクは、いよいよ先住民の男がグロリアの邸宅へ侵入する様子を目撃。男は巨大なドリルを手にグロリアへ襲いかかる。慌てて彼女の家へ助けに駆け付けるジェイクだったが、既にグロリアは殺されてしまっていた。警察の現場検証に立ち会うジェイク。マクリーン刑事(ガイ・ボイド)は大富豪であるグロリアの資産を狙った夫による犯行の線を疑う。しかし、ジェイクの目撃証言によると犯人は正体不明の先住民。ハンドバッグから盗んだのは豪邸のカギだったようだ。捜査は難航すること必至だった。 グロリアを救えなかった罪悪感で酒浸りになったジェイクだが、放心状態で眺めていたケーブルテレビの映像に目を奪われる。新作ポルノ映画の予告編に出てくる女優の独特なストリップダンスが、死んだグロリアのものとソックリだったのだ。そこでポルノ映画の撮影現場に潜入した彼は、例のダンスを踊る人気ポルノ女優ホリー・ボディ(メラニー・グリフィス)に接近。やがて、ジェイクはホリーがグロリアのボディ・ダブル=替え玉であったことに気付く。つまり、毎晩同じ時間に薄暗い寝室でストリップを踊っていた女性はグロリアではなく、正体不明のリッチな依頼人から「友人をからかうため」との理由で雇われたホリーだったのだ。果たして、その依頼人とはいったい誰なのか…? 観客の目を欺き混乱させるデ・パルマ監督の巧妙な演出 いやあ、全編これヒッチコック映画へのオマージュのオンパレードですな!全体的なコンセプトとしては、『裏窓』(’54)と『めまい』(’58)を足して『ダイヤルMを廻せ!』(’54)で割った感じと言えよう。主人公が極度の閉所恐怖症を抱えていて、それがいざという時の弱点になってしまうのは、『めまい』における高所恐怖症のバリエーション。望遠鏡で殺人事件を目撃してしまう展開は『裏窓』そのままだ。『ダイヤルMを廻せ!』の要素については、謎解きの種明かしにも深く関わるので明言を避けるものの、これまた分かりやすい引用である。前半と後半でヒロインが入れ替わるのは勿論『サイコ』('60)。海岸で抱き合うジェイクとグロリアの周囲をカメラが360度グルグル回るのは、『めまい』や『トパーズ』(’69)などで使われたヒッチコックお得意の演出。クライマックスには、カメラをトラックバックしながらズームアップするという、あの有名な「めまいショット」も再現している。いずれにせよ、元ネタは誰が見ても一目瞭然だ。そこがサスペンス映画ファンにとっては面白い点だが、しかし同時に弱点でもあったように思う。というのも、いずれもデ・パルマ自身が過去の作品で引用してきたネタばかリだからだ。 『裏窓』ネタは『悪魔のシスター』や『ミッドナイト・クロス』で、『めまい』ネタは『愛のメモリー』でより明確にガッツリと応用されていたし、『サイコ』を模倣したヒロインの交代は『殺しのドレス』でもやっている。360度回転するカメラは『ミッドナイト・クロス』のクライマックスの方が効果的だったし、劇中劇のB級ホラー映画をオープニングとエンディングに使用するのも同作と全く同じ。複雑に入り組んだショッピングモール内でジェイクがグロリアを追跡するシーンは、『殺しのドレス』の美術館シーンの再現である。デ・パルマ作品を追いかけてきたファンにしてみれば、それもこれも既視感のあるシーンばかリ。これが、劇場公開時に当たらなかった原因のひとつではないかと思う。実際、日本公開時に劇場へ足を運んだ筆者が少なからずガッカリした理由はこれだった。 とはいえ、久しぶりに見直すとこれがなかなか面白い。確かに新鮮味こそないものの、しかし全編に渡ってこれでもかと溢れ出るデ・パルマ監督のヒッチコック愛が微笑ましいし、何よりも繰り返し見るたびに新しい発見がある。なるほど、ここもあの映画からの引用だったのか!ここが実はあのシーンの伏線になっていたのね!などなど、何度も見直すことで初めて気付かされる仕掛けがそこかしこに隠されているのだ。また、先述したように過激な性描写と残酷描写で物議を醸した本作だが、よくよく見ると直接的な描写が殆どないことにも気付かされるだろう。これは『スカーフェイス』で問題になった電動ノコギリ・シーンにも言えることだが、デ・パルマ監督は実際にスクリーンに映っていないものを観客に生々しく想像させることで映っていると思い込ませ、まるでそのものズバリの場面を見てしまったかのように錯覚させるのが非常に上手いのだ。本作はまさにその好例である。 そして、この「思い込み」と「錯覚」こそが全編を通して貫かれる本作のテーマだったりする。オープニングからして、どこかの砂漠かな?それにしてはやけに作り物っぽいなと思ったら映画のセット。でもあれ?これってバンパイア映画だったっけ?と思ったら劇中劇でした…といった具合に、見る者の思い込みと錯覚を誘発するようなトリックをそこかしこに仕込むことで、観客を巧みに翻弄して混乱させていく。まあ、唐突に始まるジェイクとグロリアの抱擁シーンなど、映像的な見せ場を優先したご都合主義な場面がないわけではないが、しかし全体的にはデ・パルマ監督の技巧派ぶりを堪能できる作品と言えよう。 窮地を救った女優メラニー・グリフィスの大胆な演技にも要注目! デ・パルマ監督が本作のアイディアを思いついたのは『殺しのドレス』の撮影中。ベテラン大物女優アンジー・ディッキンソンの大胆なヌード・シーンが話題となった同作だが、実はクロース・アップショットはヴィクトリア・ジョンソンという若い無名女優のヌードが使われていた。要するに代役=ボディ・ダブルだ。このボディ・ダブルが犯罪の重要なカギとなるような映画を作ろうと考えたのである。当初は『殺しのドレス』と同じく学生時代を過ごしたニューヨークを舞台にするつもりだったデ・パルマ監督だが、しかし長いことロサンゼルスに住んでいながら一度もロサンゼルスを舞台にした映画を撮ったことがないことに気付き、舞台設定をロサンゼルスの映画業界およびポルノ業界に変更したという。そう、本作は映画業界もポルノ業界も文字通りイケイケだった、’80年代のバブリーで華やかなロサンゼルスを鮮やかに記録した、さながらタイムカプセル的な作品としても見逃せないのだ。 冒頭でジェイクがホットドッグを買い食いする店は、ロサンゼルスの観光名所として有名なテイル・オー・ザ・パルプ。その向こう側には大型ショッピングモール、ビバリーセンターが見える。今ではその前に別の建物が出来てしまい、さらには高層ホテルのソフィテルも建っているため、あの場所からビバリーセンターが背景に映ることはもはや不可能だろう。また、ジェイクがグロリアを追跡してランジェリーの試着室を覗き見するのは、超高級ショッピング街ロデオ・ドライヴにある富裕層向けのショッピングモール、ロデオ・コレクション。当時はまだオープンしたばかりで、映画のロケに使われたのは本作が初めてだったらしい。自宅を追い出されたジェイクが居候する友人宅のアパートは、かつてジョージ・ラフトやユージン・パレットなどのハリウッドスターも住んでいた映画業界人専用の高級アパート、ハリウッド・タワー。また、サムの紹介でジェイクが住み込む高台の豪邸は、ハリウッド・ヒルズに実在するケモスフィアと呼ばれる有名なモダン建築で、ロサンゼルスの歴史文化記念物にも指定されている。ほかにも、今はなきタワー・レコードのビデオ店や、すっかり様変わりしてしまったファーマーズ・マーケットなども出てくる。35年以上に渡ってロサンゼルスと日本の間を行き来し、その移り変わりを見てきた筆者にとっては感慨深いことこのうえなし。そうでなくともL.A.好きにはたまらないはずだ。 謎解きの重要なカギを握るヒロイン、ホリー役として、デ・パルマが最初に白羽の矢を立てたのは、当時ハードコア・ポルノ映画の女王として日本でも人気だった女優アネット・ヘヴン。なにしろ、ストリップ・シーンやオナニー・シーンなど脱ぎまくらねばならない役柄なので、ハリウッドで引き受けてくれる女優がいるとはとても考えられなかったからだ。実際に本人と会って話をしたデ・パルマ監督は、頭も切れるしセリフの覚えもいいし演技も上手いヘヴンにいたく感心して出演をオファー。デ・パルマが何者か知らなかったヘヴンは、当初は会ってもくれなかったらしいが、関係者の仲介でミーティングが実現し、本人も出演に乗り気だった。ところが、カメラテストのためヘヴンがハリウッドの撮影スタジオを訪れた際に、彼女がポルノ女優だと知ったコロンビア映画幹部が激怒。重役会の猛反対で白紙撤回されてしまう。改めて何人もの女優に声をかけたが、軒並み断らたらしい。そんな窮地を救ったのがメラニー・グリフィスだった。 当時、俳優スティーブン・バウアーの妻だったメラニーは、夫が『スカーフェイス』に出演していた縁でデ・パルマ監督とも親しい間柄だったという。デ・パルマ本人から『ボディ・ダブル』のヒロイン探しに困っていると聞いた彼女は、「だったらあたしがやる!」とその場で名乗りを上げたのだそうだ。まさに灯台下暗しである。結果的に、これが絶妙なキャスティングだった。『殺しのドレス』や『ミッドナイト・クロス』のナンシー・アレンに相当するような役柄で、少女のように無邪気でキュートな親しみやすさを残しながら、一方でセックスには自由奔放かつ大胆。役作りにはアネット・ヘヴンも協力し、ポルノ女優ならではの立ち振る舞いを勉強したという。コメディエンヌとしての勘の良さも垣間見せるメラニーは素晴らしい好演で、全米批評家協会賞では見事に助演女優賞を獲得している。これを機に、それまで女優としていまひとつ芽の出なかった彼女は一気に注目されるようになった。メラニー本人も、本作がなければ『サムシング・ワイルド』('86)や『ワーキング・ガール』('88)の成功はなかっただろうと語っている。 一方、なにかと主演俳優が地味過ぎるという批判される本作だが、しかしジェイク役のクレイグ・ワッソンもサム役のグレッグ・ヘンリーも役柄のイメージにはピッタリだ。確かにどちらも有名スターではないものの、だからこそ本作の売れない俳優という設定にハマると言えよう。これが例えばジョン・トラヴォルタやアル・パチーノのようなスターだったら全くもって説得力がない。残念ながらワッソンはその後『エルム街の悪夢3/惨劇の館』('87)くらいしか代表作はないが、既に前作『スカーフェイス』でデ・パルマに起用されていたヘンリーは、その後も『レイジング・ケイン』('92)や『ファム・ファタール』('02)でもデ・パルマと組み、最近では『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズの祖父役としてもお馴染みだ。デ・パルマ組と言えば、B級映画監督ルービン役のデニス・フランツも忘れてはならない。『フューリー』(’78)以来、デ・パルマ映画には欠かせない顔だったフランツ。本作の映画監督ルービンはデ・パルマ監督をモデルに役作りしたそうで、劇中で着用している衣装も実はデ・パルマ監督の私服を借りたらしい。その後、シーズン6から途中参加した国民的警察ドラマ『ヒルストリート・ブルース』(‘81~’87)の好演が評価されたフランツは、これまた国民的人気を誇った警察ドラマ『NYPDブルー』(‘93~’05)に主演。エミー賞のドラマ・シリーズ部門主演男優賞を4度も受賞し、すっかりテレビ界の大物スターとなった。 個人的に当時お気に入りだったのは、グロリア役を演じているデボラ・シェルトン。元ミスUSAのビューティー・クィーンで、正直なところ演技力はそれほどでもないのだが、ジェイクが一目惚れするのも無理ないくらいに美人で、なおかつ後姿がゴージャスだという理由で起用されたという。ただ、やはりセリフに難があったためか、デ・パルマ監督の判断で声は名女優ヘレン・シェイヴァーが吹き替えている。また、本作はフランキー・ゴーズ・トゥ・ハリウッドの大ヒット曲「リラックス」が劇中でミュージック・ビデオ風に使用され、リード・ボーカリストのホリー・ジョンソンらバンド・メンバーが劇中のポルノ映画に出演していることでも当時話題になった。同じく劇中のポルノ映画には、後にスクリーム・クィーンとして有名になるB級映画女優ブリンク・スティーヴンスも登場。当時はメジャー映画の脱ぎ役エキストラとして引っ張りだこだった彼女だが、実は『サイコ3』('86)などでヌード・シーンのボディ・ダブルを請け負っていた。あと、『ゴーストバスターズ』('84)の破壊神ゴーザを演じていた女優スラヴィトザ・ジャヴァンが、ジェイクを怪しんで警備員に通報するランジェリーショップ店員役で顔を出しているのも見逃せない。■ 『ボディ・ダブル』© 1984 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2025.03.06

現代の巨匠イーストウッドが、実在の英雄を通して捉えた“イラク戦争”『アメリカン・スナイパー』

クリス・カイル、1974年生まれのテキサス州出身。8歳の時に、初めての銃を父親からプレゼントされて、ハンティングを行った。 カウボーイに憧れて育ち、ロデオに勤しんだが、やがて軍入りを希望。ケニアとタンザニアのアメリカ大使館が、国際テロ組織アルカーイダが関与する自爆テロで攻撃されるなど、祖国が外敵から攻撃されていることに触発されて、アメリカ海軍の特殊部隊“ネイビー・シールズ”を志願した。 2003年にイラク戦争が始まると、09年に除隊するまで4回、イラクへ派遣された。そこでは主に“スナイパ-”として活躍し、166人の敵を射殺。これは米軍の公式記録として、最多と言われる。 味方からは「レジェンド〜伝説の狙撃手」と賞賛されたカイルは、イラクの反政府武装勢力からは、「ラマディの悪魔」と恐れられ憎悪された。そしてその首には、賞金が掛けられた。 4度ものイラク行きは、カイルの心身を蝕み、精神科医からPTSDの診断を受けた。カイルは民間軍事支援会社を起こし、それと同時に、自分と同じような境遇に居る帰還兵たちのサポートに取り組んだ。彼らを救うことが、自分自身の癒やしにもなると考えたのである。 兵士は銃に愛着があるため、それがセラピーになる場合がある。カイルは帰還兵に同行して牧場に行き、射撃を行ったり、話を聞いたりした…。 こうした歩みをカイル本人が、スコット・マクイーウェン、ジム・デフェリスと共に著した“自伝”は、2012年に出版。100万部を超えるベストセラーとなった。 脚本家のジェイソン・ホールは、カイルの人生に注目。2010年にテキサス州へと訪ねた。 その後カイルと話し合いながら、脚本の執筆を進めた。彼が自伝を書いているのも、そのプロセスで知ったが、結果的にそれが原作にもなった。 ホールは、俳優のブラッドリー・クーパーに、映画化話を持ち込む。クーパーは、『ハングオーバー』シリーズ(2009〜13)でブレイク。『世界にひとつのプレイブック』(12)でアカデミー賞主演男優賞にノミネートされ、まさに“旬“を迎えていた。 クーパーはこの企画の権利を、ワーナー・ブラザースと共に購入。映画化のプロジェクトがスタートした。 当初はクーパーの初監督作として検討されたが、いきなりこの題材では、荷が重い。続いて『世界にひとつのプレイブック』や『アメリカン・ハッスル』(13)でクーパーと組んだデヴィッド・O・ラッセルが候補になるが、これも実現しなかった。 その後、スティーブン・スピルバーグが監督することとなった。当初積極的にこの企画に取り組んだスピルバーグだったが、シナリオ作りが難航すると、降板。 そこで登場するのが、現代ハリウッドの巨匠クリント・イーストウッド!一説には、スピルバーグが後任を依頼するため連絡を取ったという話があるが、イーストウッド本人は、「おれはスピルバーグの後始末屋と思われているけど、それは偶然だ」などと発言しているので、真偽のほどは不明である。 イーストウッドによると、依頼が来た時は他の映画の撮影中。仕事とは関係なく、本作の原作を読んでいるところだった。 カイルは父親から、「人間には三種類ある。羊と狼と番犬だ。お前は番犬になれ」と言われて、育った。そのため、羊のような人々を狼から守ることこそ、自分の使命だと考えていた。 それが延いては、家族と一緒にいたいという気持ちと、戦友を助けたいという気持ちの板挟みになっていく。この葛藤はドラマチックで、映画になると、イーストウッドは思った。 まずは「脚本を読ませてくれ」と返答。その際依頼者から、プロデューサーと主演を兼ねるクーパーが、「ぜひクリントに監督をお願いしたい」と言ってると聞いて、話が決まったという。 クーパーは幼少の頃から、いつか仕事をしてみたいと思っていた俳優が、2人いた。それは、ロバート・デ・ニーロとクリント・イーストウッドだった。 デ・ニーロとの共演は、『世界にひとつのプレイブック』で実現した。イーストウッドについては、『父親たちの星条旗』(06)以降、いつも彼の監督作のオーディションに応募してきた。本作で遂に、夢が叶うこととなったのである。 こうして、本作にとってはクーパー曰く、「完璧な監督」を得ることとなった。実は、この物語の主人公であるクリス・カイル自身も、もし映画化するなら、「イーストウッドに監督してもらいたい」と、希望していたという。 イーストウッドが監督に決まった頃、ジェイソン・ホールは脚本を一旦完成。クーパーら製作陣に、渡した。 その翌日=2013年2月2日、クリス・カイルが、殺害された。犯人は、イラク派遣でPTSDとなった、元兵士の男。カイルは男の母親から頼まれて、救いの手を差し伸べた。ところが、セラピーとして連れ出した射撃練習場で、その男に銃撃され、命を落としてしまったのである。 クーパーもイーストウッドも、まだカイルと、会っていなかった。対面する機会は、永遠に失われた。 脚本に加え、製作総指揮も務めることになっていたジェイソン・ホールは、葬儀後にカイルの妻タヤと、何時間も電話で話をした。タヤは言った。「もし映画を作るなら、正しく作ってほしい」 イーストウッドが監督に就いたことと、この衝撃的な事件が重なって、映画化の方向性は決まり、脚本は変更となった。焦点となるのは、PTSD。戦場で次々と人を殺している内に、カイルが壊れていく姿が、描かれることとなった。 イラクへの派遣で、カイルの最初の標的となるのは、自爆テロをしようとした、母親とその幼い息子。原作のカイルは、母親の方だけを射殺するが、実際は母子ともに、撃っていた。 原作に書かなかったのは、子どもを殺すのは、読者に理解されないだろうと、カイルが考えたからだった。しかしイーストウッドは、それではダメだと、本作で子どもを狙撃する描写を入れた。 後にカイルには、再び子どもに照準を合わさなければならない局面が訪れる。その際、イラク人たちを「野蛮人」と呼び、狙撃を繰り返してきたような男にも、激しい内的葛藤が起こる。そして彼が、実はトラウマを抱えていたことが、詳らかになる。 もう一つ、原作との大きな相違点として挙げられるのが、敵方の凄腕スナイパー、ムスタファ。原作では一行程度しか出てこない存在だったが、イーストウッドは彼を、カイルのライバルに設定。その上で、その妻子まで登場させる。 即ち、ムスタファもカイルと同様に、「仲間を守るために戦う父親」ということである。この辺り、太平洋戦争に於ける激戦“硫黄島の戦い”を題材に、アメリカ兵たちの物語『父親たちの星条旗』(06)と、それを迎え撃つ日本兵たちを描いた『硫黄島からの手紙』(06)を続けて監督した、イーストウッドならではの演出と言えるだろう。 ブラッドリー・クーパーは、カイルになり切るために、肉体改造を行った。クーパーとカイルは、ほぼ同じ身長・年齢で、靴のサイズまで同じだったが、クーパーが84㌔ほどだったのに対し、筋肉質のクリスは105㌔と、体重が大きく違ったのである。 そのためクーパーは、成人男性が1日に必要なカロリーの約4倍である、8,000キロカロリーを毎日摂取。1日5食に加え、エネルギー補給のために、パワーバーやサプリメント飲料などを取り入れる生活を送った。 筋肉質に仕上げるため、数か月の間は、朝5時に起床して、約4時間のトレーニングを実施。それで20㌔近くの増量に成功した。 撮影に入っても、体重を落とさないための努力が続く。いつも手にチョコバーを握り、食べ物を口に押し込んだり、シェイクを飲んだり。撮影最終日にクーパーが、「助かった、これでもう食べなくて済む!」と呟くのを、イーストウッドは耳にしたという。 役作りは、もちろん増量だけではない。“ネイビー・シールズ”と共に、本物さながらの家宅捜査や、実弾での訓練などを行った。細かい部分では、クリス・カイルが実際に聴いていた音楽のプレイリストをかけ、常時リスニングしていたという。 こうした粉骨砕身の努力が実り、クーパーのカイルは、その家族や友人らが驚くほど、“激似”に仕上がった。 カイルの妻タヤ役に決まったのは、シエラ・ミラー。イーストウッド作品は、撮影前の練習期間がほとんどなくて、リハーサルもしない。クーパーは撮影までに、タヤ役のシエナ・ミラーとスカイプで何度か話して、夕食を1度一緒に食べた。その時彼女は妊娠していたが、それが2人の絆を深めることにも繋がったという。 クーパーとミラーはタヤ本人から、夫が戦地に居た時に2人の間で交わしたEメールをすべて見せてもらった。ミラーは目を通すと思わず、口に出してしまった。「すごい、あなたは彼のことを本当に愛していたのね」 これにより、カイル夫妻のリアルな夫婦関係を演じるためのベースができた。そのため撮影が終わって数週間、ミラーは役から抜け出すのに、本当に悲しい気持ちになってしまったという。 撮影は、2014年3月から初夏に掛けて行われた。戦争で荒廃したイラクでの撮影は難しかったため、代わりのロケ地となったのは、モロッコ。クーパーはじめ“ネイビー・シールズ”を演じる面々は、アメリカ国内で撮影して毎日自宅に帰るよりも、共に過ごす時間がずっと長くなったため、本物の“戦友”のようになったという。 その他のシーンは、カリフォルニアのオープンセットやスタジオを利用して、撮影された。 イラクの戦場に居るカイルと、テキサスに居るタヤが電話で会話するシーン。クーパーとミラーはお互いの演技のために、電話を通じて本当に喋っていた。 妊娠しているタヤが病院から出て来て、携帯電話でカイルに、「男の子よ」と言った後のシーンは、ミラーにとっては、それまでの俳優人生の中で、最も「大変だった」。喜びを伝える電話の向こう側から、銃声が響き渡る。それは愛する夫が、死の危険に曝されているということ…。 脚本のジェイソン・ホールの言う、「兵士の妻や家族たちにとって、戦争とは、リビングルームでの体験だった」ということが、最も象徴的に表わされたシーンだった。 因みにミラーが、演技する時に複雑に考えすぎていると、イーストウッドは、「ただ言ってみればいい」とだけ、彼女に囁いた。ミラーにとっては、「最高のレッスン」になったという。 脚本には、カイルが運命の日に、銃弾に倒れてしまうシーンも存在した。しかし遺族にとってはあまりにもショッキングな出来事であるため、最終的にカットされることになった。 完成した本作を観て、カイルの妻タヤは、「…私の夫を生き返らせてくれた。私は、夫と2時間半を過ごした」と、泣きながら感想を述べた。 本作はアメリカでは、賞レースに参加するため、2014年12月25日に限定公開。明けて15年1月16日に拡大公開となった。 世界興収で5億4,742万ドルを超えるメガヒットとなり、イーストウッド監督作品史上、最大の興行収入を上げた。 その内容を巡っては、保守派とリベラル派との間で「戦争賛美か否か」の大論争が起こった。イラク戦争を正当化しようとする映画だという批判に対してイーストウッドは、「個人的に私はイラク戦争には賛成できなかった」と、以前からの主張を繰り返した。 そして「これは戦争を賛美する映画ではない。むしろ終わりのない戦争に多くの人が従事しいのちすら失う姿を描いているという意味では、反戦映画とも言える」と発言している。 この作品のエンドクレジットでは、クリス・カイルの実際の葬儀の模様を映し出した後、後半部分はまったくの“無音”になる。そこにイーストウッドの、“イラク戦争”そして出征した“兵士たち”への想いが、滲み出ている。■ 『アメリカン・スナイパー』© 2014 Warner Bros. Entertainment Inc., Village Roadshow Films (BVI) Limited and Ratpac-Dune Entertainment LLC

-

COLUMN/コラム2025.03.05

アクションもユーモアも格段にパワーアップした大人気韓流バディ・アクションの第2弾!『コンフィデンシャル:国際共助捜査』

韓国と北朝鮮に、今度はアメリカも加わった最強タッグ! 2017年1月に韓国で公開されるや観客動員数781万人の大ヒットを記録し、年間興収ランキングでも『神と共に 第一章:罪と罰』や『タクシー運転手』に次ぐ堂々の第3位をマークした韓流クライム・アクション『コンフィデンシャル/共助』。韓国と北朝鮮の刑事がタッグを組んで凶悪犯罪に立ち向かうという意表を突くプロットも然ることながら、北朝鮮から来たエリート捜査員チョルリョンを演じるイケメン俳優ヒョンビンのクールなカッコ良さ、それとは対照的に不器用で冴えない韓国の叩き上げ刑事ジンテを演じる名脇役ユ・ヘジンとのユーモラスな凸凹コンビぶり、そして『ジェイソン・ボーン』シリーズも真っ青なド迫力のアクション・スタントなどが成功の要因と言えよう。 その後、’20年のコロナ禍にテレビシリーズ『愛の不時着』(‘19~’20)が大手動画配信サービスに提供され、これがアジアのみならず欧米・南米など世界各国で空前の大ヒットを記録したことから、同作に主演したヒョンビンの時ならぬ世界的ブームが到来。この機を逃がすまいと5年ぶりに制作されたのが、ファンからの要望の声も高かったシリーズ第2弾『コンフィデンシャル:国際共助捜査』(’22)だった。 物語の始まりはニューヨーク。国際的な犯罪組織のボス、チャン・ミョンジュン(チン・ソンギュ)がFBIに逮捕される。匿名の情報提供があったのだ。担当した韓国系アメリカ人のFBI捜査官ジャック(ダニエル・ヘニー)は得意顔だが、しかしその直後に北朝鮮から来た特殊捜査官リム・チョルリョン(ヒョンビン)にミョンジュンの身柄を横取りされてしまう。朝米合意のもとピョンヤンへ送還するというのだ。さすがにこればかりはFBIも手出しは出来ない。仕方なく、空港まで警備に当たるFBI。ところが、その途中に犯罪組織の差し向けた武装集団にマンハッタンのど真ん中で襲撃され、激しい銃撃戦の末にミョンジュンを逃がしてしまう。 北朝鮮の偵察総局がミョンジュンの足取りを追ったところ、偽造パスポートを使ってベトナムから韓国へと潜入していることが判明。かつて北朝鮮では軍が外貨稼ぎのため薬物を製造していたことがあった。チョルリョンの仲間でもあったミョンジュンは優秀な兵士だったが、金の魅力に取り憑かれて道を誤ってしまい、麻薬製造の技術者と10億ドルを持って国外へ消えてしまったのだ。恐らく韓国に麻薬ビジネスの元締めがいるのだろう。韓国でミョンジュンを探し出し、元締めを突き止めて10億ドルを取り返してこい。そう上司から命じられたチョルリョンは、5年ぶりに韓国のソウルへ赴くこととなる。 その頃、捜査中に頑張り過ぎて怪我をしてしまったソウル警察広域捜査隊のカン・ジンテ刑事(ユ・ヘジン)は、内勤業務であるサイバー捜査チームに転属されていた。そこへ元上司が現れ、1週間後に控えた米朝会議の準備でチョルリョンがソウルへ来ることを伝える。もちろんそれは表向きの理由であって、実際は麻薬密輸犯チャン・ミョンジュンの逮捕が目的だ。ところが、前回の相棒だったジンテとその家族が殺されかけたため、今回は相棒刑事の希望者が全くいないらしい。そこで、是非ともまたジンテにミョンジュンと組んで欲しいというわけだ。退屈な内勤仕事にウンザリしていたジンテには朗報だったが、しかし夫や家族の安全を気遣う妻ソヨン(チャン・ヨンナム)は猛反対。妻に頭の上がらないジンテは断らざるを得ないのだが、しかし結局は妻に内緒で引き受けてしまう。 久しぶりの再会を喜ぶチョルリョンとジンテ。ただし、チョルリョンは10億ドルの存在を隠しており、ジンテもまた国家情報院が常に監視していることを黙っている。最近になって市場へ出回り始めた新種ドラッグの販売網から、すぐに犯罪組織のしっぽを掴む2人だったが、しかしミョンジュン逮捕に執念を燃やすFBI捜査官ジャックが韓国へ上陸し、警察の捜査を横取りしようとする。おかげで、あともう一歩のところでミョンジュンを取り逃がすことに。お互いの存在が目の上のタンコブのように邪魔なチョルリョンとジンテ、ジャックの3人だが、しかし敵を捕らえるため一致団結せねばならない。そこへ、チョルリョンに猛アタックするジンテの義妹ミニョン(イム・ユナ)も紅一点メンバーとして加わり、大胆かつ奇想天外なアイディアを駆使しながら捜査を進めていく。当初は資金洗浄を担当する韓国系アメリカ人から、預けていた10億ドルを回収することが目的と思われたミョンジュン。ところが、その裏には全く別の恐るべき極秘テロ計画があった…。 朝鮮半島の平和、南北統一への夢と希望は今回も健在 前作よりも明らかにコメディ要素が強くなっているのは、キム・ソンフン監督から『2つの顔の猟奇的な彼女』(’07)や『ダンシング・クィーン』(’12)などのロマンティック・コメディで知られるイ・ソクフン監督へバトンタッチしたことの影響であろう。見た目は美人だが性格が非モテすぎるミニョンに「これでも少女の頃はイケてたの!」なんて言わせてみたり(演じるイム・ユナはアイドル・グループ少女時代の元メンバー)、キーボードで殴ったという理由で暴行事件をサイバー捜査隊へ持ち込んだボンクラ捜査官にジンテが「だったら札束で殴ったら金融犯罪?電卓ならデジタル犯罪か!?」と文句を垂れるシーンなど、切れ味抜群の捧腹絶倒なギャグ&ユーモアがテンコ盛り!前作では妻を殺されたチョルリョンの復讐というサブプロットがあったため、どう転んでも悲壮感が漂うことは避けられなかったのだが、今回のストーリーにはそうした悲劇的要素もあまりないことから、前作以上にコミカルで楽しい純然たるアクション・エンターテインメントに仕上がっている。 そのうえで本作は、北朝鮮のチョルリョンに韓国のジンテ、そしてアメリカのジャックと、それぞれのキャラクターに朝鮮半島の安全保障を巡る各国の思惑や立場の違いを投影させていくわけだが、最終的にどこの国も権力を握っている奴らはクソだらけ!いつだって現場の人間が振り回され犠牲にされるだけじゃん!もうさ、みんなお互いに腹を割って話し合って国民同士仲良くすればいいんじゃね!?という、極めてシンプルながらも普遍的で力強い友好と和平のメッセージをガッツリと打ち出してくれる。もちろん、そう簡単にいかないのが現実ではあるものの、しかし権力者たちの政治的な思惑によって国民同士までいがみ合うほどバカバカしいことはあるまい。たとえ国家間では相容れぬことがあったとしても、せめて民間レベルでは相互理解と親睦を深めて欲しい。さすれば、いずれは南北統一への道も切り拓かれよう。そんな、朝鮮半島の平和な未来へ対する作り手の希望が如実に伝わってくるような作品でもある。 もちろん、映画としての大きな売りであるアクションの演出にも一切の手抜きはない。最大の見どころのひとつが、オープニングにおけるマンハッタンでの大規模な市街戦シーン。実はこれ、コロナ禍でニューヨークでのロケが不可能だったため、なんと半年以上をかけて韓国のソウルにニューヨークの街角をオープンセットとして再現してしまったらしい。いやあ、これは全く分からなかった。また、クライマックスのアクションは実際に高層ビルの屋上やゴンドラの上で10日間に渡って撮影を敢行。もちろん危険な場面ではCGも使ってはいるものの、グリーンスクリーンだけでは出せないリアルなスリルと緊張感を高めている。前回のティッシュに代わって今度はハエ叩きを駆使した、ヒョンビンの超絶格闘アクションも見ものだ。 観客動員数698万人と前作よりも若干減らしたものの、それでも’22年度の年間興収ランキングでは再び第3位を獲得する大ヒットとなった『コンフィデンシャル:国際共助捜査』。今のところ何ら具体的なアナウンスはないものの、おのずと第3弾への期待も高まろうというもの。それこそマ・ドンソクの『犯罪都市』シリーズのように、今後も継続的に新作を出して欲しいアクション映画シリーズである。■ 『コンフィデンシャル:国際共助捜査』© 2022 CJ ENM CO., LTD., JK FILM ALL RIGHTS RESERVED

-

COLUMN/コラム2025.03.04

鬼才ヴァーホーヴェンが全体主義・軍国主義を痛烈に皮肉った超グロテスクSFバトル・アクション!『スターシップ・トゥルーパーズ』

アメリカ社会の不都合な真実に斬り込み続けたハリウッド時代のヴァーホーヴェン ポール・ヴァーホーヴェンらしいエロスとバイオレンスとグロテスクが満載の、実に悪趣味かつ不真面目で皮肉に満ちたSFバトル・アクション映画である。折しも、当時のヴァーホーヴェンはハリウッド映画史上屈指の失敗作『ショーガール』(’95)が盛大にコケてしまったばかリ。同作が「中身のない低俗なポルノ映画!」「あまりにも不愉快だ!」と轟轟の非難を浴びたように、この『スターシップ・トゥルーパーズ』(’97)も「ファシズムを賛美する不届きな映画だ!」「戦争の恐怖や残酷を美化するのか!」などと厳しく批判されたのだが、しかしヴァーホーヴェン作品をこよなく愛する映画ファンであればお分かりの通り、オランダ時代から権威だの権力だの規範だのと呼ばれるものに容赦なく唾を吐き続け、幼少期に第二次世界大戦の地獄を経験してトラウマとなったヴァーホーヴェンが、ファシズムを賛美したり戦争を美化したりするはずなどなかろう。いやはや、これだから冗談や皮肉の通用しない一部の野暮な批評家には困ったもんですな。 とにもかくにも、実は興行的にまずまずの成功を収めた本作だったが、しかし一時はハリウッドを代表するヒットメーカーとも呼ばれたヴァーホーヴェン監督の地位と名誉を回復するには至らず、本作の直後あたりから本人もヨーロッパへ戻ることを考え始めたという。しかしながら、『ショーガール』がアメリカン・ドリームの下世話で醜い裏側を赤裸々に暴露した風刺映画として今ではカルトな人気を誇っているように、本作も公開から30年近くを経てようやく、アメリカ帝国主義を痛烈に揶揄した型破りな反戦映画として正当な評価を得るようになったと思う。 そもそも、オランダ時代から人間の醜悪な部分や社会の不都合な真実にズバズバと容赦なく斬り込み、あえて見る者の神経を逆なですることで問題提起していくような映画を作り続け、80歳を過ぎてもなお新作を発表するごとに物議を醸しているヴァーホーヴェン監督。その姿勢はハリウッド時代も基本的に変わらず、当時はアメリカのメディアでも「メジャー映画で最も挑発的な監督」などと呼ばれたもんである。例えば、出世作『ロボコップ』(’87)や『トータル・リコール』(’90)では金の力が倫理や道徳を凌駕するアメリカ型資本主義の行き着く先に警鐘を鳴らし、『氷の微笑』(’92)ではアメリカ人男性の根深いマチズモやミソジニーの問題を浮き彫りに。いずれの映画でもヨーロッパ人の視点から、アメリカ的なるものへ鋭い批判の目を向けてきたと言えよう。 ヴァーホーヴェンのオランダ時代からの盟友デレク・デ・リント曰く、オランダ人は良くも悪くも率直で、そこがアメリカ人には嫌われてしまう要素とのことだが、中でもヴァ―ホーヴェンはその傾向が特に強いのだとか(笑)。まるで悪戯好きな子供のように、人があまり触れられたくないところ、隠したがるようなところをわざと突っついて面白がってみせる。なるほど、そう言われると確かに、ヴァ―ホーヴェンの映画はどれも多かれ少なかれそんな感じですな!ただ、上記の3作品が少なくとも表面的にはハリウッド的な娯楽映画に徹していたのに対して、『ショーガール』と『スターシップ・トゥルーパーズ』は悪ノリ的な社会風刺がちょっと前面に出過ぎてしまった嫌いがある。そこが劇場公開時に誤解や反感を招いてしまった原因なのかもしれない。 巨大昆虫型エイリアンとの全面戦争に駆り出されていく若者たち 地球上で民主主義が崩壊してしまい、全体主義的・軍国主義的な世界統一政府「地球連邦」が樹立された近未来。男女平等が実現して貧富の格差も是正される一方、人々は軍隊経験のある市民(シチズン)とそれ以外の一般民(シビリアン)に分けられている。力こそが正義という価値観のもと、兵役で国家のために命を投げ出した市民のみに「市民権」や「選挙権」が与えられていたのだ。さらに銀河系の植民地化を図って宇宙進出を果たした人類だったが、しかしグレンダス星に棲息する凶暴かつ原始的な巨大昆虫型エイリアン(通称バグス)の縄張りを侵したことから紛争が勃発。なんとしてでもバグスを壊滅させるため、地球連邦軍は兵役志願者の若者を積極的に募っていた。 主人公は南米ブエノスアイレスに暮らす裕福な高校生ジョニー・リコ(キャスパー・ヴァン・ディーン)。才色兼備の優等生カルメン(デニス・リチャーズ)と交際し、テレパシー能力を持つ秀才カール(ニール・パトリック・ハリス)や同じアメフト部の女子選手ディジー(ディナ・メイヤー)らと青春を謳歌するジョニーは、彼らと同様に地球連邦軍への入隊を希望するものの、しかし大事な息子を危険に晒したくない両親から猛反対されてしまう。それでも決意の揺るがぬ彼はギリギリの成績で高校を卒業すると、元軍人の教師ラズチャック(マイケル・アイアンサイド)に背中を押されて兵役を志願し、起動歩兵隊へ配属されることとなる。また、カルメンは宇宙船パイロットを目指して艦隊アカデミーへ、カールはその特殊能力を活かせるエリート集団・軍事情報部へとそれぞれ進んでいくのだった。 起動歩兵隊のブートキャンプで若者らを待っていたのは、鬼のように厳しくも情に厚つい訓練教官ズィム(クランシー・ブラウン)によるウルトラハードなトレーニングの日々。そんな中でエース(ジェイク・ビジー)やシュガー(セス・ギリアム)など新しい仲間との友情を深め、自分を追いかけて転属してきたディジーとの再会を果たし、教官ズィムにも認められて分隊長に昇格したジョニーだったが、しかしキャリアを優先させるために恋愛が邪魔になったカルメンから別れを切り出され、そのショックから訓練中の判断ミスで死亡事故を招いてしまう。やはり自分には軍人など向いていなかったんだ。そう考えて除隊を申し出たジョニー。ところが、バグスによる奇襲攻撃で地球の各地へ小惑星が飛来し、ジョニーの故郷ブエノスアイレスも壊滅してしまう。これを受けて地球連邦軍はバグスとの全面戦争を開始。両親を殺された復讐に燃えるジョニーも起動歩兵隊へ復帰し、敵の本拠地・グレンダス星へと降り立つのだったが…? ある一面におけるアメリカの本質を見抜いていたヴァーホーヴェン ロバート・A・ハインラインのSF小説「宇宙の戦士」の実写映画化に当たる本作。しかし、実のところもともとは全くのオリジナル企画だったらしい。脚本を書いたのは『ロボコップ』のエド・ニューマイヤー。人類が昆虫型エイリアン(ニューマイヤーの妻が大の昆虫嫌いだったらしい)と戦うという基本コンセプトのもと、タカ派愛国主義や排外主義を風刺したコメディ色の強い「第7居留区の昆虫戦争」なるSF映画の概略を書き上げ、やはり『ロボコップ』で組んだプロデューサー、ジョン・デイヴィソンのもとへ持ち込んだところ、ハインラインの小説とソックリであるとの指摘を受けたという。そこで2人はストーリーの内容を「宇宙の戦士」寄りに大きく軌道修正し、同作の実写映画化作品として企画を進めることに。ただし、全体主義や軍国主義への風刺という根幹だけは変えなかった。また、原作の重要な要素であるパワードスーツを削除するなどの改変は、SFファンの間でも大きく賛否の別れるところである。 いずれにせよ、先にハインラインの小説を読んで「退屈」「右翼的」と嫌悪感を抱いていたヴァーホーヴェン監督は、出来上がった脚本を読んでナチス・ドイツ占領下のオランダにおける自身の戦争体験と重ね合わせ、これを全体主義や軍国主義、ファシズムの本質を炙り出す風刺コメディとして描くことを思いつく。本作に出てくる地球連邦軍の兵士や将校の制服がナチスっぽいのもそのため。銃で撃たれて脳みそが飛び散ったり、戦闘で人体がバラバラに破壊されたりのウルトラ・グロテスクな描写も、ヴァ―ホーヴェンの実体験に基づいた「戦争の真実」だと言えよう。さらにヴァーホーヴェンはレニー・リーフェンシュタールのナチス・プロパガンダ映画『意志の勝利』(’34)を参考にし、メインキャストにもいわゆる「アーリア人種」的な特徴を備えた白人俳優ばかりを集めた。『女王陛下の戦士』(’77)や『ブラック・ブック』(’06)のような戦争ドラマばかりでなく、例えば時代劇アクション『グレート・ウォリアーズ/欲望の剣』(’85)でもナチスを物語のモチーフに使っているヴァーホーヴェンだが、本作も同じだったというわけだ。 そのうえでヴァーホーヴェン監督は、『スターシップ・トゥルーパーズ』を「アメリカ社会の現実を投影した作品」だと語っている。誰もが銃器を簡単に手に入れることができ、金や権力などのパワーが倫理や道徳よりもモノを言い、自国の利益のためなら他国への内政干渉や侵略行為も平然と行う暴力的な国。しかし、本人たちには自分らがファシストだという自覚など一切なく、むしろ自由社会のリーダーだと自負している。これは、そんなマッチョで身勝手で独善的なアメリカ帝国主義を、思いっきり茶化して風刺した残酷なおとぎ話。いわば、ある一面におけるアメリカという国の本質を、当時からヴァーホーヴェン監督は鋭く見抜いていたわけですな。 ちなみに、本作の製作時にヴァーホーヴェンがアメリカのファシストとして危険視していたのが、当時まだテキサス州知事だった第43代合衆国大統領ジョージ・W・ブッシュ。それから30年近くを経て、そのブッシュ氏が真っ当な常識人に見えるほどの危険人物が大統領(しかも二期目だよ!)となり、映画も真っ青のディストピア社会を作り上げていくことになろうとは、さすがのヴァーホーヴェンも予想していなかったに違いない。■ 『スターシップ・トゥルーパーズ』© 1997 TriStar Pictures, Inc. and Touchstone Pictures. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2025.03.03

ニコラス・ケイジの自己BESTな1本は、憧れのマーティン・スコセッシ監督作『救命士』

患者を救急車で病院などに搬送する間、症状が悪化するのを防いだり、生命の危険を避けるために、医療措置を行う。それが“救急救命士”の仕事である。 ニューヨークで生まれ育ったジョー・コネリーは、救命士の養成学校で5週間の訓練を経た後、地元の病院に勤務。その後9年間に渡って、経験を積んだ。 その仕事の中では、救えない者の数は救える者よりもはるかに多く、数多の人間が死んでいく姿を見続けることになった。数え切れないほどの、悲劇の目撃者となってしまったのである。 コネリーは言う。「救命士は世界一すばらしい仕事だ。しかし、最悪の仕事とも言える」。そんな彼が著したのが、「Bringing Out the Dead」。「本を書くことによって救えなかった人を弔いたかった」。そうした想いが籠められたこの一冊は、1998年に出版。すぐに映画化が決まった。 マーティン・スコセッシ監督が主演にニコラス・ケイジを迎えて撮った、本作『救命士』(1999)である。 ***** 1990年代前半のニューヨーク。フランク・ピアース(演:ニコラス・ケイジ)は、“救急救命士”として、自らの職務に誇りを持ち、自信を持っていた。 ところが1年前、ホームレスの少女ローズを救えなかったことから、“亡霊”に取り憑かれる。行く先々に彼女が現れ、「何で助けてくれなかったの?」と、恨み言を囁かれるようになったのだ。不眠症となったフランクは、日に日に疲弊の色を深めていく。 ある木曜の夜フランクは、突然倒れた男のアパートに向かった。その男バークは、救命措置によって心臓が再び動きはじめる。フランクは相棒ラリー(演:ジョン・グッドマン)と共に、戦場のように混乱を極める深夜の病院へと、バークを運び込むのだった。 その最中にフランクは、バークの娘メアリー(演:パトリシア・アークエット)と知り合う。父の回復を祈る彼女を励ましながらも、フランクは夜の街へと戻っていく。 常連のアル中患者、自殺癖のある若者、銃で撃たれた麻薬の売人。次々と搬送するが、今夜も救えない命を目の辺りにする。フランクは勤務も終わらぬ内から、酒を煽る…。 金曜日はマーカス(演: ヴィング・レイムス)、土曜日はトム(演:トム・サイズモア)と、パートナーを変えて、出動は続く。メアリーと度々顔を合わせる内に、彼女との会話に、心安らぐものを感じるようになるが、それと同時に、昏睡が続く彼女の父バークが、語り掛けてくる。「俺を死なせてくれ」と。 フランクのストレスは頂点に達し、今にも爆発しそうになるが…。 ***** 原作については、「救急車版の『タクシー・ドライバー』」と評するマスコミもあった。荒廃したニューヨークを舞台に、救急車で夜の巷を巡り、その腐りきった実態に触れていく、不眠症の救命士フランク。そんな設定が、『タクシー・ドライバー』(76)でロバート・デ・ニーロが演じた、やはり不眠症で、深夜のニューヨークを流すタクシー運転手、トラヴィス・ビックルと重なるところが多かったからである。 その『タクシー・ドライバー』が出世作だったマーティン・スコセッシ監督が、ゲラ刷りの段階で、本作の原作を読んで魅了されたのは、必然だったと言えるかも知れない。 スコセッシは脚本を、ポール・シュレーダーに依頼した。スコセッシとは4回目のコンビとなったシュレーダーだったが、その始まりこそが、『タクシー・ドライバー』だった。 シュレーダー曰く本作『救命士』は、「マーティーと私にとっては自然な題材…」。そして、本作と『タクシー・ドライバー』との関連については、次のように語っている。「トラヴィスはひとりでいることを望み、フランクは誰かと一緒にいたいと願う。この感情はマーティーと私が25年前に抱いた、心を乱すような激しい感情の成長版だ」 トラヴィスそしてフランクのような、“感情的タイプ”の人間には、相変らず「強い愛着」を覚えながらも、『タクシー・ドライバー』からは、20数年が経っている。「今は中年の視点からそれを眺めている」ということだった。 トラヴィスは、偏った使命感を抱いて、大統領候補暗殺を試みて失敗すると、街のダニをぶっ殺して、少女娼婦を救うという挙に出て、自己の解放を行った。では多大なストレスを抱えながらも、救命士を続けているフランクは、どうするのか!? その答は、実際に本作で目撃していただきたい。 スコセッシにとって『救命士』は、『グッドフェローズ』(90)や『ケープ・フィアー』(91)『カジノ』(95)など、秀作・話題作を次々と放ってきた、90年代最後の作品となった。50代後半だったその頃の彼は、まだアカデミー賞監督賞こそ手にしていなかったが、「アメリカの真の巨匠」などと呼ばれる存在になっていた。 そんなスコセッシが、本作の原作を読んだ際に真っ先に浮かんだのが、ニコラス・ケイジの顔と目だったという。スコセッシはこの数年前、フランシス・フォード・コッポラ監督のススメで、その甥であるケイジと食事をしたことがあった。また『スネーク・アイズ』(98)でケイジと組んだ、ブライアン・デ・パルマ監督が、彼のことを絶賛していたのも、大きかったという。 スコセッシは、「ケイジと仕事をするために、この映画を選んだ…」とまで言っている。 オファーを受けたケイジは、即OK。俳優になる過程で、大きな影響を受けたスコセッシと仕事をするのが、彼の夢だったのである。 ケイジ曰く『救命士』は、「近年にないぐらい役作りに力を入れた」作品だった。アカデミー賞主演男優賞を獲った『リービング・ラスベガス』(95)以降は、『ザ・ロック』(96)『コン・エアー』(97)『フェイス/オフ』(97)等々、アクション映画が主戦場になっていたこともあったのだろうが。 ケイジは、ニューヨークとロサンゼルスで、救命士の夜間出動に同行した。しかしニューヨークは、本作の舞台となった90年代前半の、麻薬と暴力に支配されていた頃と違って、治安が劇的に改善。救急医療のシステムも、整備が進んでいた。 そうしたわけで役に立ったのは、むしろロサンゼルスでの経験。銃撃戦のあった場所に、救命士が防弾チョッキを着て、平然と乗り込んでいく現場だったという。 因みにスコセッシも、準備のために、本物の救急車に乗ってみた。そして、「真夜中に救急車が呼び出しを受けると、サイレンがうなり、光がフラッシュし、ロックが鳴り響く」様を経験したのだという。 やはり、役作りの一環だったのだろう。ケイジは、原作者で本作のアドバイザーを務めたジョー・コネリーに、「フランクを動物に例えたら何?」と尋ねてみたことがあった。コネリーの答は、「キリン」。長い首に頭をのせて、日常のたわごとをできるだけ上から見下ろそうとしている。ところがその両脚は、泥沼にしっかりとはまり込んでいる…。 ヒロインのメアリー役にキャスティングされたのは、パトリシア・アークエット。95年から2001年まで、ケイジと結婚生活を送っていた。即ち本作の頃は、現役の夫婦だった。 フランクの同僚役には、ジョン・グッドマン、ヴィング・レイムス、トム・サイズモアという、個性的な芸達者たち。ケイジにとって、グッドマンは2度目、レイムスは3度目となる共演だった。 撮影は、ニューヨークの街角で、主に夜間行われた。本作は、救急車の中のやり取りが多い。通常こうしたシーンは、自動車をトレーラーで牽引して、そこに照明やカメラを固定して撮影を行う。しかしスコセッシは、カメラを動かして、車中でフランクの精神が追い詰められていく様を狙いたかった。 そこで運転席を、カメラの移動レールでぐるりと囲んだ、特製トレーラーを作った。更にトレーラーには、明るさと色が違うライトが沢山取り付けられた。 これを点けたり消したりすると、運転席のフランクの顔は、通りのネオンや街灯で照らされたように、瞬間瞬間で変化して映る。リアルであると同時に、フランクの神経がすり減っていくことも、このライティングで表現された。 当時のマンハッタンの道路は、舗装が凸凹。トレーラーが揺れて、撮影は大変だった。 しかしながら、救急車のシーンの最大の障害は、別にあった。それは、“信号”。赤信号になると、車を止めなければならない。そのため俳優は、信号が赤に変わる前にシーンを演じ、セリフを言い切らなければならなかった。救急車だったら、赤も青も変わらず車を飛ばせそうな気もするが、実は本物の救命士も、“赤信号”は尊重しているのだという。 アパートや病院などのシーンも、スタジオのセットなどではなく、実は本物を使っている。美術スタッフのダンテ・フェレッティとそのチームは、いかがわしき時代のニューヨークを彷彿とさせるロケ地を探し回った。 因みに撮影に使った病院は、今は使われてない救急車の停車口と連続して、大きな未使用スペースがあった。そこにセットを組んで、撮影が進められた。 因みに監督のスコセッシは、救急車に指令を出す無線の男役で、本作に出演している。声だけではあったが。 本作のカメラは、忙しなく動き続ける。そこに次々と既製の楽曲が掛かり、アップテンポな編集で見せていく。スコセッシはこうした撮り方を、『グッドフェローズ』でスタートさせ、90年代のフィルモグラフィーで発展させていった。即ち『救命士』は、その時点での集大成とも言えた。 しかし『救命士』は、公開されてみると、興行的には失敗に終わった。評価的にも、90年代にスコセッシが撮った劇映画の中では唯一、オスカーのどの部門にも、ノミネートさえされなかった。 しかし念願の、スコセッシ監督作出演だったケイジにとっては、特別な1本となった。2022年4月に開催されたイベントで、「自身が出演した作品で、3つだけ後世に残せるとしたら、どれを選びますか?」という質問に対して彼は、『リービング・ラスベガス』などと並んで、本作を挙げている。 また翌2023年4月、人気トーク番組「ザ・レイト・ショー・ウィズ・スティーヴン・コルベア」に出演した際にも、お気に入りの出演作として5本挙げるよう言われて答えた中に、本作は入っていた。 2010年代の低迷を経て、近年キャリアが復活してきた感が強い、ニコラス・ケイジ。この機会に、彼が自己BESTの1本に挙げる本作に、是非触れて欲しいと思う。■ 『救命士』© 1999 Touchstone Pictures Corporation and Touchstone Pictures. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2025.02.27

監督リドリー・スコット、SFジャンルへの凱旋—『プロメテウス』

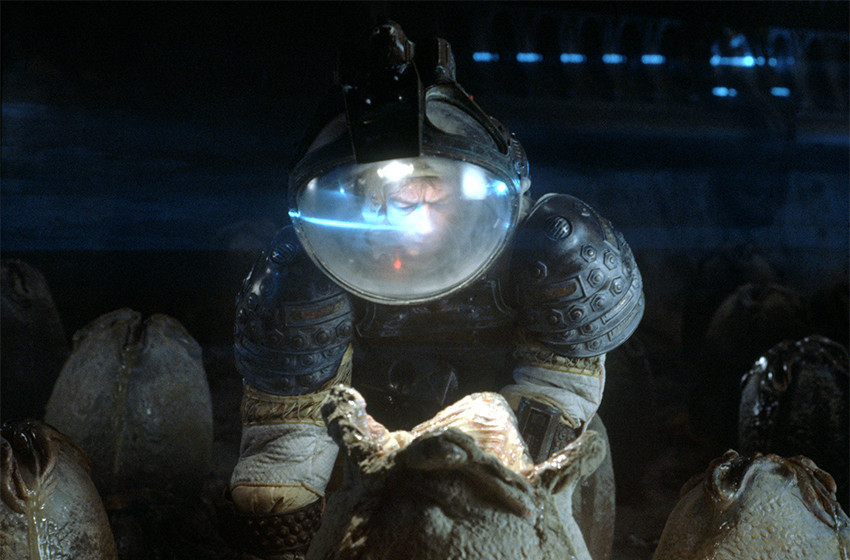

「エイリアンが最初に発見された場所に戻り、それらがどのように生み出されたのかを説明する必要がある。私はいつも、兵器になる可能性を秘めた生物を積んだ宇宙船と、滅ぼされたスペースジョッキーの存在に気を配っていたんだ」 リドリー・スコット -2003年「シカゴ・サンタイムズ」のインタビューにて- ◆『エイリアン』以来、33年ぶりとなる自作SF 西暦2089年、数学者エリザベス・ショウ(ノオミ・ラパス)ら考古学チームは、地球上の場所も年代も異なる数々の遺跡から、共通のサインを発見する。それを知的生命体からの招待状だと判断した彼女は、サインが示す惑星へと、クルーと共に宇宙船プロメテウス号で旅立つのだが……。 映画界に燦たり輝く巨匠、リドリー・スコットが2012年に発表した長編『プロメテウス』は、未確認生命体の恐怖を描いた1979年の監督作『エイリアン』の設定を活かし、同作に登場した、エイリアンに滅ぼされたとおぼしき巨大生命体の文明と、遺棄された蹄鉄型の宇宙船内で発見された奇像「スペースジョッキー」についてストーリーを展開させていく。しかしスタジオサイドの要求により、本作は開発の過程で巨大生命体=エンジニアの存在がメインとして扱われ、エイリアンは彼らがもたらす脅威の一部となった。定義としては「『エイリアン』と同じ世界観を共有したオリジナル作品」となっている。 なによりこの『プロメテウス』は、スコット監督が約33年ぶりに発表したSF映画として、多くのファンの印象に強くとどまっている。現代劇やアクションスリラー、そして史劇など、さまざまな題材に取り組んできたハリウッドの巨人が、長いスパンを経て再び自らの出発点となったジャンルへと戻ってきたのだ。 先に言及した『エイリアン』、そして近未来の退廃的なランドスケープを視覚的特徴とする『ブレードランナー』(1982)など、SF映画の歴史に残る重要作を手がけ、スコットは独自の感性で固有のファンを獲得してきた。だが彼は、このジャンルに極めて早い段階で見切りをつけたのだ。 理由は至って明白で、このジャンルは高い費用と創作の熱量を要求されるわりに、商業的な成功を得ることが難しかったからだ。彼の長編映画2作目にあたる『エイリアン』は、初公開時に約1億500万ドルに及ぶ世界的な大ヒットを記録したたものの、続く『ブレードランナー』は2800万ドルの製作費に対して全米興行成績は約3000万ドルと振るわず、同作の利益と定まった評価は、後年に時間を経てもたらされたものだ。加えて次作となったファンタジー大作『レジェンド 光と闇の伝説』(1985)では2450万ドルの製作費に対して1500万ドルの総収益しか得ることができず、興行は惨敗に終わった。こうしたジャンルに背を向けるようにして、通算5本目となる『誰かに見られてる』(1987)では現代を舞台に、ロケーション主体の刑事サスペンスへと着手。以降SFとは無関係な作品でキャリアを築いてきた。3本続けての興行的失敗は、商業映画監督にとって命取りだ。そこで自身のキャリアを慎重に積み上げようと、リスクの大きいSF映画に背を向けたのである。 しかし皮肉なことに、この『エイリアン』そして『ブレードランナー』が放つ威光はあまりにも強く、スコットはファンから常に同種の作品に着手することを求められた。こうした希求の高さも手伝い、スコットがSFジャンルに戻ることが、あたかも命題であるかのように唱えられてきたのである。 ◆スコット監督、完成できなかったSF作品の歴史 とはいえ『ブレードランナー』から『プロメテウス』までの間、スコットがSFジャンルに帰還する熱意やチャンスが完全に奪われてきたワケではない。たとえば1980年代後半、スコットは『ファイト・クラブ』(1999)の脚本家として知られるジム・ウールズのSFアクション・スリラー“The Train”を、『エイリアン』のクリーチャーデザイン&造形を担当したH・R・ギーガーと再タッグを組み、監督したいと切望していた。しかし彼はプロデュースで動いていた『テルマ&ルイーズ』(1991)を自ら監督することになり、プロジェクトを離脱。代わりに当時の敏腕プロデューサーであるジョエル・シルバーが権利を取得し、スティーブン・E・デ・ソウザによる幾度かのリライトを重ねて、タイトルを“Isobar”と変更。プロジェクトは『インデペンデンス・デイ』(1991)のローランド・エメリッヒ監督へと受け継がれた(残念ながら映画は完成せず)。 そして1998年には、リチャード・マシスン原作による『地球最後の男』の再映画化に着手している。詳細はザ・シネマの同作に触れたコラム(https://www.thecinema.jp/article/799)のチャプター2「リドリー・スコット×シュワルツェネッガー版『アイ・アム・レジェンド』の幻影」にて触れているので参考にしてほしい。最終的にプロダクションはスコットの手を離れ、2012年にウィル・スミス主演によって映画化されたが、それを踏まえたうえで、スコット版のアイディアも決して捨てたものではない。 またこれは純粋なサイエンス・フィクションではないが、1993年1月24日、スコットは20世紀フォックスと契約を結び、リチャード・プレストンが1992年に米「ニューヨーカー」誌に掲載した記事「ホット・ゾーン」の映画化を発表している。エボラ出血熱の感染拡大と、その制圧に命をかけた医療関係者たちの戦いを描いたこのノンフィクションは、ロバート・レッドフォードとジョディ・フォスターの共演でプロジェクトが動いていた。しかしフォスターの離脱と創作の方向性の違いから、スコットは本作の監督から身を引き、プロジェクトは暗礁に乗り上げた。その方向性の違いの中には、彼はこの映画を「サイエンス・ファクト」と位置付け、現実色と社会性の強いリアルな科学映画を実現させようとしていたことが挙げられる。こうした傾向の科学映画は後年、アストロノーツによる火星でのサバイバル生活を描いた『オデッセイ』(2015)で身を結ぶこととなるが、結果としていずれも実現には至らず、『プロメテウス』が世に出るまでに、四半世紀以上もの歳月が流れてしまったのだ。 ◆『アバター』が呼び起こしたSFへの帰還 そんなスコットのSF映画への再アクセスは、同時に自らが創造の手綱を引いていた『エイリアン』への再アクセスとなった。そして、その流れを誘導したのが、誰あろうジェームズ・キャメロンだ。 キャメロンといえば『エイリアン』の直接的な続編にあたる『エイリアン2』(1986)を撮り、2作目の長編監督作『ターミネーター』(1984)で得た名声をさらに高めた監督であり、スコットとはエイリアン・コンテンツの共有者という前提にある。しかしスコットは自身の関与しないところでプロジェクトが進められてきた『2』とキャメロンに対し 積極的に与しない印象を周囲に抱かせてきた。しかし実際にはキャメロンがスコットに対し、『エイリアン』の生みの親として尊崇の念を強く抱いており、また2014年にキャメロンがインタラクティブ質疑応答インタビュー「Reddit AMA」でのセッションにおいて、『エイリアン』の5作目に関して共同で動いていたことを明かしている。いわく、 「私はその脚本を書いてプロデュースし、リドリーがそれを監督すると売り込みがあり、互いにランチをとりながら、これについて話し合ったんだ。でもフォックスは『エイリアンvsプレデター』(2004)を先に進めてしまい、僕は企画に興味を失ってしまったんだ」 こうしたやり取りのもとに派生した、スコットとキャメロンの友好的な関係から、後年スコットはキャメロンの野心作『アバター』(2009)の撮影現場を訪れている。そこで最新ともいえるパフォーマンス・キャプチャー・スタジオを目の当たりにしたスコットはキャメロンに対し、 「私も、そろそろこの世界に本格的に戻るときが来たのかもしれない」 と語ったという。以上が『プロメテウス』の有力な起点となったことを念頭に置き、実際に作品をご覧になっていただきたい。デジタルによる巨大な世界の創造、そして生命の起源への探求という点で『プロメテウス』と『アバター』は同種の要素を共有している。なにより『エイリアン2』の監督が『エイリアン』の監督のセンシビリティを刺激し、再びSF映画の世界へと足を向けさせたことに、筆者は大きな成果を感じるのである。 『プロメテウス』以降、リドリー・スコットは堰を切ったように『オデッセイ』そして『エイリアン:コヴェナント』(2017)と、それまでの沈黙期間が嘘だったかのようにSF映画を量産していく。■ 『プロメテウス』© 2012 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

-

COLUMN/コラム2025.02.21

オバノン、ギーガー、リドリー・スコット…“SFホラー”の原点『エイリアン』を生み出した者たち

本作『エイリアン』(1979)の起源は、71年12月に遡る。当時USC=南カリフォルニア大学に在学していたダン・オバノン(1946~2009)が、ジョン・カーペンターと共に製作していた『ダーク・スター』(74)の作業中に、新たなSF作品のアイディアを思いついたのだ。 採掘用の小型宇宙船が、謎めいた異星語のメッセージを傍受し、小惑星に着陸する。地表に降りてから、船内のコンピューターが、メッセージの解読に成功すると、それは「着陸するな」という警告だった…。 タイトルは、『Memory』。その後ワケあって、脚本化はストップしてしまう。 時は流れて、『ダーク・スター』劇場公開後の75年。『ダーク・スター』は後にカルト的人気を博すことになるが、オバノンは、十分な果実を得られなかった。しかし彼にとって、重要な出会いをもたらす。『ダーク・スター』を観て感心した、脚本家のロナルド・シャセットがコンタクトを取ってきた。やがて2人は、新規プロジェクトのための、ブレイン・ストーミングを行うようになる。 そこで進められたのが、ホラー映画の企画。タイトルは、『They Bite(奴らは噛みつく)』。 遺跡の発掘によって、微少な寄生生物が、数千年の眠りから目覚める。生物は、不気味な虫や犬など様々な形態を取り、大混乱が生じる中で、次々と異様な姿に形を変えていく…。 この企画に、興味を持った映画会社はあった。しかしオバノンが、「自分で監督する」と主張したため、どことも話はまとまらなかった。 オバノンは仕方なく、『Memory』を『Star Beast』に改題。そちらの企画を進めることを考えた。 そんな折り、チリ出身の映画監督で、『エル・トポ』(70)『ホーリー・マウンテン』(73)などのカルト作品で知られる、アレハンドロ・ホドロフスキーから連絡が来る。彼は、フランク・ハーバートのSF大河小説『デューン』の映画化に取り組んでいた。キャストとして予定されていたのは、シュール・レアリズムの画家サルバトール・ダリやオーソン・ウェルズ、ミック・ジャガー、アラン・ドロン、グロリア・スワンソンといった豪華な布陣。オバノンには、その特撮部門を担当して欲しいという依頼だった。 勇躍パリに渡って『デューン』に取り組むも、製作費などの問題で、企画は頓挫。骨折り損となる。 経済的な困窮もあって、起死回生を図るオバノンとシャセットは、『They Bite』のアイディアを、『Star Beast』に回せないかを考え始めた。SFとホラーを融合させるのだ。 そしてある時、登場人物のセリフを書いている際に、オバノンの頭に、突然新たなタイトルが降ってきた。それが、『エイリアン』だった。 元々は広く“外国人”“異邦人”という意味で使われていた、“ALIEN”という英単語。今では日本でも、“宇宙人”や“異星人”“地球外生命体”を指すのが一般的になってしまった。この時オバノンがこのタイトルを思いつかなければ、そうはならなかったであろう。 オバノンとシャセットは、1976年初夏以降『エイリアン』の企画売込みを始める。はじめに狙ったのは、“B級映画の帝王”ロジャー・コーマンのニューワールド・ピクチャーズ。 オバノンが監督したければしても良いという、コーマン側からの返答に、一瞬小躍りするも、製作費の話になると、ガッカリ。希望する製作費が75万㌦なのに対し、10万㌦しか出せないというのだ。ニューワールドでの製作は、断念せざるを得なくなった。『エイリアン』の企画に、前のめりで喰いついてきたのは、ウォルター・ヒル、デヴィッド・ガイラー、ゴードン・キャロルの3人で設立したばかりの、ブランディワイン・プロダクション。ウォルター・ヒルは、脚本家出身の監督で、“男性アクション”の担い手として、80年代には日本の映画ファンの間でも高い人気を誇った。当時は監督第2作『ザ・ドライバー』(78)の準備中だった。 3人は、オバノンとシャセットに連絡を取って、契約交渉がまとまる。そしてヒルとガイラーは、シナリオのリライトを始めた。 登場人物たちは元々、男女どちらでも良いように書かれていたというが、ヒルによって、宇宙船の乗組員7名中の2名は女性に。主人公はその内の1人で、リプリーと名付けられた。 1977年春、ブランディワインが交渉していた、20世紀フォックスの製作主任アラン・ラッド・Jrの判断で、映画化の話が大きく前進する。その年フォックスは、『スター・ウォーズ』第1作の公開を5月に控えており、同じSFというジャンルということもあって、その動向を見極めることとなった。『スター・ウォーズ』空前の大ヒットを受けて、『エイリアン』の製作に正式なGOサインが出たのは、10月末のことだった。 ***** 西暦2122年、宇宙貨物船ノストロモ号のクルー7名は、地球への帰還の途中、ハイパースリープから目覚める。 船を制御するコンピューター「マザー」が、知的生命体が発したと思しき信号をキャッチ。発信源である天体に、航路を変更していたのである。 社命により、やむなくその天体に着陸。クルーの内、船長ダラス、副長ケイン、操縦士ランバートが船外調査に向かった。 船に残った通信士のリプリーは、信号を解析。何らかの警告であることが、判明する。 船外の3人は、謎の宇宙船と化石となった宇宙人を見つける。船の底には、巨大な卵のような物体が無数に乱立。ケインがその一つに近づくと、小さな生物が飛び出し、彼の宇宙服のマスクを覆ってしまう。 生物はマスクを溶かし、直接ケインの顔面に付着。リプリーは防疫を理由に、3人が船内に戻ることを拒むも、科学主任のアッシュによって、エアロックが開けられた。 蜘蛛やサソリのような生物は、意識不明のケインの顔面から剥がせない。しかし手術台に載せて隔離しておくと、生物は姿を消し、やがて死体となって発見された。 意識を回復して食事を取るケインだったが、突然痙攣を起こして倒れてしまう。彼のシャツに血が溢れだしたかと思うと、ヘビのような生物が、胸部を食い破って出現。呆然とする乗組員の間を駆け抜け、逃走する。ケインは体内に幼体を産み付けられ、その成長によって死に至ったのだ。 非常態勢を敷き、生物の捕殺を決めるが、対峙する“エイリアン”は、驚くべき成長を遂げていく。クルーたちは次々と、血祭りにあげられていくのだった…。 ***** フォックスは、ウォルター・ヒルが『エイリアン』の監督を兼ねることを想定していたが、彼は「畑違い」を理由に辞退。代わりに『ブリット』(68)のピーター・イェーツ、『華麗なるギャッツビー』(74)のジャック・クレイトンなどが候補となるが、いずれも断られる。 スティーヴン・スピルバーグは、脚本を大いに気に入るも、スケジュール的にNG。 そしてお鉢が回ってきたのが、リドリー・スコット(1939~ )だった。 イギリスで数多くのCMを手掛け、国際的な賞も受賞してきたスコットは、ジョゼフ・コンラッドの短編小説を原作とした、『デュエリスト/決闘者』(77)で、長編監督デビュー。この作品が「カンヌ国際映画祭」で、審査員賞を受賞し、業界では注目の存在になっていた。『エイリアン』のオファーがあった77年11月頃は、監督第2作の準備中。ケルト伝説を題材とした、「トリスタンとイゾルデ」に取り掛かっていた。 若い頃は“SF”というジャンルには興味がなく、むしろバカにするような部分もあったというスコットだが、そんな彼の認識を変えたのは、68年5月。スタンリー・キューブリック監督の『2001年宇宙の旅』との邂逅だった。 この作品がスコットに、SFに対する偏見を捨てさせ、「捨てたもんじゃないな」と思わせたのである。 更には77年の初夏。「トリスタンとイゾルデ」の打合せの後、公開直後で大きな話題になっていた、『スター・ウォーズ』第1作を鑑賞。ジョージ・ルーカスがクリエイトした作品世界とそのヴィジュアルに、「…完膚なきまでに打ちのめされた…」という。 そうした経験から、「SF映画の未来は明るい…」という確信に至ったタイミングでの、オファー。それが、『エイリアン』の監督だった。 脚本を一読して、率直に「素晴らしかった」ものの、次回作の準備中である、本来ならば、それどころではない。 スコットが迷っている間に、監督候補として、ロバート・アルトマンやロバート・アルドリッジにも、声が掛けられた。結局は、77年暮れから78年頭に掛け、「トリスタンとイゾルデ」の製作が暗礁に乗り上げたスコットが、『エイリアン』の監督を引き受けることとなったのである。 初めてハリウッドにやって来て、製作準備に日々追われるようになる中で、大きな課題となったのが、作品の肝と言える、“エイリアン”の姿形。“エイリアン”は、ケインの顔に付着する“フェイスハガー”、胸部を突き破って登場する“チェストバスター”、そして最後の成体となった状態の3段階に渡って変化し続ける。 スコットは、その姿形をなかなか具体的に思い描けず、不安を募らせていった。しかし、そんなある日、『エイリアン』の生みの親であるオバノンによって、衝撃的且つ決定的な出会いが訪れる。 オバノンが以前に参加していた、ホドロフスキーの『デューン』に、ダリの推薦によって、1人のアーティストが、一部セットのデザイン担当として起用されていた。スペイン出身のH・R・ギーガーである。 ギーガーは、“バイオメカニクス”をコンセプトに、有機的な生物と無機的な機械を融合。性を連想させる彫像や建造物に、本物の人間の骨や髑髏を組み込むという、幻想的且つ悪夢的な作風の持ち主だった。 先に記した通り、『デューン』は製作中止となったため、ギーガーが腕を振るう機会は失われたのだが、オバノンとの交流は続いていた。ギーガーがオバノンに送った、手綴じの作品集「ネクロノミコン」を見せられたスコットは、まるで雷に打たれたかのような驚きを覚えた。「なんて絵だ!信じられない。これだよ!」 ギーガーには、“エイリアン”のデザインに加えて、惑星表面や異界の光景、遺棄された宇宙船のデザインなども発注されることとなった。彼はそうした様々な品々に、いつもと同様、本物の人骨や動物の骨を、塗り込んだ。もちろん医療用などで、正規なルートで入手できる素材ではあったが、これによって、常軌を逸した禍々しさが、表現されたのだ。 この時ギーガーが起用されてなかったら、男性器を想起させるような、強烈な“エイリアン”のデザインは存在しなかった。本作から45年以上経った今もシリーズが続き、“エイリアン”がスクリーンを跳梁跋扈する様が見られるのは、このデザインに負うところも大きいだろう。 「ホラーについて何もわからない」ことを自覚していたスコットは、オバノンとシャセットに、研究のために、観るべき作品のセレクトをお願いした。2人がスコットに見せたのは、『ボディ・スナッチャー/恐怖の街』(56)『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』(68)『サイコ』(60)等々。スコットはフォックスの試写室で鑑賞し、じっくり研究した。 これらに加えてオバノンは、チェンソーを振り回す殺人鬼“レザーフェイス”が、若者たちを犠牲にしていく、『悪魔のいけにえ』(74)を観てくれと、しつこく言い続けた。渋々その作品を観たスコットだったが、「完全にぶちのめされた」と、後に語っている。 因みに、数多のホラーに触れて、インスピレーションを掻き立てられたスコットだったが、「最も知的で最高の作品」と感じたのは、ウィリアム・フリードキン監督の『エクソシスト』(73)だったという。 『エイリアン』の撮影は、税務上の優遇措置などもあって、シェパードン・スタジオを軸に、イギリスで行われることが決まった。そのためノストロモ号のクルーのキャスティングも、アメリカとイギリスの混成軍に。そのほとんどが、監督のスコット主導で進められた。 男性キャストとして、アメリカからは、トム・スケリット、ヤフェット・コットー、ハリー・ディーン・スタントン。イギリスからは、イアン・ホルム、ジョン・フィンチが決まる。 難航したのは、女性キャスト。特に主役のリプリーを、誰に演じさせるか? 製作陣は当初、有名スターに声を掛けていた。まずは、キャンディス・バーゲンやジェーン・フォンダ。更には、キャサリン・ロスやジュヌヴィエーヴ・ビジョルドの起用も考えられた。しかし当時は今と違って、“SFホラー”といったジャンルに、好きこのんで出演しようという人気女優は、皆無。 そこでキャスティングの対象が、まだスターとは言い難い、若手の有望株へと移った。後のオスカー女優であるヘレン・ミレンも、『エイリアン』のオーディションを受けたという。 最有力候補となったのが、メリル・ストリープ。しかしストリープは、長年の恋人だったジョン・カザールが癌との闘病の末、この世を去った直後というタイミング。交渉を断念せざるを得なかった。 続いて浮上したのが、ストリープとはイェール大学演劇大学院でクラスメートだった、シガニー・ウィーヴァー。舞台女優として有望視されていたが、映画の仕事は、まともにやったことがなかった。 78年4月に、ウィーヴァーの面接とセリフの読み合わせが行われることに。彼女は場所を間違えて、30分も遅刻してしまった。 今かと待ち構えていた、監督やプロデューサーの前に現れたのは、180㌢を超える長身の女性。しかも威厳があって、美しさも際立っていた。 スコットは直感的に、「これこそ『彼女だ』」と、思ったという。最終的には、スクリーンテストを経て、ウィーヴァーは正式にリプリー役に決まった。 収まらなかったのは、もう1人の女性キャストのヴェロニカ・カートライト。ウィリアム・ワイラーの『噂の2人』(61)、ヒッチコックの『鳥』(63)などで名子役として活躍した彼女は、本作ではスコットと面接をした後に、リプリー役に決まったと、一旦は連絡を受けていたのだ。 ところが蓋を開けると役が変わっていて、ランバートになっている。彼女は激怒したが、最終的にはその変更を受け入れた。 エイリアンの中に入る役者は、ロンドンのパブで見つかった。身長186㌢のナイジェリア人学生、ボラジ・バデジョー。 7月3日撮影開始。クランクインの段階でセットが完成してなかったり、“エイリアン”の仕上がりがギリギリまでズレ込んだりといったトラブルが、次々と起こる現場だった。 胸部を食い破られるケイン役だったジョン・フィンチは撮影数日で、急病のため降板となった。代役としてスコットが連絡を取ったのは、ジョン・ハート。 実はハートは、ケイン役の第一候補だったが、別の作品の撮影が重なったため、出演が不可能に。しかしその作品への出演が流れたため、スケジュールが空いていたのである。 本作の現場については関係者から、“厳しくて”さらに“不愉快だった”という感想が、多く残されている。後々には名声を恣にするスコットも、監督第2作にして初めてのハリウッド作品ということで、まったく余裕はなかった。現場で、しばしば“感情的”になってしまったという。 ヒロインに抜擢されたシガニー・ウィーヴァーだったが、撮影中はひどい“孤独感”に苛まれた。その背景には、スコットが共演者のヤフェット・コットーに指示して、彼女を圧迫するように差し向けたことなどもあったようだ。もちろん嫌がらせなどではなく、リプリーという役どころを効果的に表現させるための“演出”だったが。 7月に始まった撮影は、追加撮影や撮り直しなどを含めて、12月頃まで掛かった。完全主義者のスコットは、多くのシーンで自らカメラを回した。ポストプロダクションの最中には、ミニチュアモデルを使った特撮で気に入らなかった部分を、自らの演出で撮り直したりもしたという。 製作費は当初予定していた420万㌦から、最終的には1,000万㌦ほどまで引き上げられた。当初ロジャー・コーマンが提示した製作費の、100倍にまで膨れ上がったのだ。 1979年5月25日公開。全米の映画館で悲鳴が上がり、6,000万㌦の興収を上げる大ヒットとなった。 当時の批評的には、賛否両論であった。しかし、“SFホラー”というジャンルを確立する大きな役割を果した1本であるのは、紛れもない事実。その後いわゆる“エイリアンもの”とも言える、夥しい数のエピゴーネンを生み出した。 2002年にはアメリカ国立フィルム登録簿のリスト入り。映画史にその名を刻む作品となっている。 リドリー・スコットが本作に続いて撮ったのは、『ブレードランナー』(82)。そのため彼が、「SF映画の旗手」と言われたのも、今や懐かしい。まさかあれほどまでに、様々なジャンルを縦横無尽に撮り上げる“巨匠”になるなど、想像もつかなかった時代の話である。■ © 1979 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.