検索結果

-

COLUMN/コラム2017.01.25

男たちのシネマ愛Z②誘惑

飯森:とりあえず第1週は『誘惑』を放送するのですが、これも海外ではDVDで出ているということですね。 なかざわ:はい、ただ、実は劇場公開バージョンとソフト版バージョンと2種類あって、最初にVHS化されてから以降、全てのソフト版は劇場公開版と中身が違うんです。 飯森:なんと!うちで放送するものはどっちなんだろう? なかざわ:確認してみたところ、残念ながらカットされたソフト版でした。 飯森:あれま!すると、劇場公開版がノーカットなんですね? なかざわ:そうなんです。端的に何が違うかというとHシーンです。Hシーンがソフト版では短くなっているんですよ。 飯森:そういえばエロさの点では喰い足りなかった。 なかざわ:さすがにノーカット版は30年以上も前に映画館で見たっきりなのでうろ覚えですけれど、確かセックス・シーンがもっと長かったと思います。とはいえ、トータルで1~2分程度なのでストーリーへの影響はないんですけれどね。 飯森:ま、そんなにヌードを拝ませてもらいたい女優さんでもないし、大勢に影響は無しと。これって、トレンディ・ドラマ(注2)みたいな話でしたね。 注2:80年代後半にTBSが生み出しフジテレビが完成させたTVドラマの一形態。オシャレなマンションでオシャレな雑貨に囲まれて暮らすオシャレなブランド服を着たオシャレな“カタカナ職業”(インテリアデザイナー、ファッションフォトグラファー等)の男女の主人公たちが、オシャレな街角で恋のから騒ぎを演じる、といったフォーマットにのっとった、主としてラブストーリー。都会的オシャレ感を味わうことを目的としたコンテンツ。 なかざわ:はい。そのクサいところが好きなんですけれど(笑)。 飯森:スティーヴン・バウアー(注3)演じる主人公がプロの泥棒なんですよね。赤毛の相棒と組んで、金持ちの家から盗んだ宝石とか絵画とかを売りさばいて豪勢に暮らしている。あるとき盗みに入った豪邸で、その家の奥さんの日記と写真を持ち帰る。 注3:1956年ハバナ出身のアメリカの俳優でキューバ移民。『スカーフェイス』(1983)のトニー・モンタナの忠実な舎弟マニー役で知られる。トニーに絶対の信頼を置かれていたが、トニーの溺愛する妹とサプライズ結婚してしまったがために…。バウアーは現在も名バイプレイヤーとして活躍中。 なかざわ:部屋に飾ってある奥さんのポートレートに一目惚れしたんですよね。 飯森:その奥さんというのが旦那との夫婦関係が倦怠期で、欲求不満なところがあった。 なかざわ:それで人に言えないような性的妄想を日記に赤裸々に書き連ねていたもんだから、それを読んだスティーヴン・バウアーが、そしらぬ顔で彼女に接触し、日記に出てくる理想の男を演じるわけです。 飯森:「私、こんなことされたらメロメロになっちゃう!」みたいなことが全部日記に綴られているわけですからね。その期待通りに演じればいい。案の定、奥さんはまさかこの男が空き巣に入った泥棒だとは思わないから、私の心が読めるソウルメイトについに遭っちゃった!みたいになるわけです。 なかざわ:スティーヴン・バウアーのアプローチも上手いんだ。 飯森:そう、彼女はインテリア・デザイナーの仕事をしていて、旦那の経済力に頼らず一本立ちしたいと頑張っているわけだけれど、今ひとつ売れていない。そこへ現れた王子様スティーヴン・バウアーがデザインの仕事も発注してくれるもんだから、奥さんとしては自分の好みも分かっているし仕事でも認めてくれる完璧な男性だと勘違いしちゃう。 なかざわ:それで万事が上手くいって、彼女をものにできるかと思いきや…。 飯森:旦那が奥さんの浮気に勘付きはじめ、奥さんの方もスティーヴン・バウアーの素性を怪しむようになる。さて、泥棒だということがバレるかバレないか…というサスペンスへと展開するわけですね。しかも、赤毛の相棒がどこまでいってもヤンキー体質で、スティーヴン・バウアーは惚れた女もできたんで足洗おうとしてるのに、「もっとド派手に稼ごうぜ!」、「せめて最後に一ヤマ踏もうぜ!」ってなノリでどんどんリスキーな盗みに手を出すようになり、主人公にとってだんだん重荷になっていくんですよね。 なかざわ:この赤毛の相棒を演じているのが、『CSI:マイアミ』のホレイショ・ケインことデヴィッド・カルーソ。これが初の大役だったみたいですけれど、むっちゃ若くて細い! 飯森:この作品で印象的だったのは、80年代そのもののオシャレなインテリア・デザインですよ。とにかく素晴らしい。ポストモダン(注4)というか、モンドリアンみたいというか(注5)。 注4:建築やインテリアの文脈における「ポストモダン」とは、無駄や虚飾を排し徹底的にシンプルさを追求した20世紀の「モダニズム」デザイン(コルビジェから最後には昭和の団地に至る)に対抗して、再び装飾性に回帰しよう、無駄でもいいからとことんデコラティヴにいこう、という80年代に流行ったデザイン潮流をさす。いま我々が「80年代風のナウくて派手なデザイン」と感じるものは主にこれ。インテリアでは、原色やパステルのポップなカラーが焼き付け塗装されたスチール使いやプラスチック使いが特徴。実用性や耐久性を犠牲にしたような奇抜さが目を引くものも少なくない。 注5:抽象絵画の父ピエト・モンドリアンの描いた、赤青黄白の原色ガンダムカラーでベタ塗りされた大小の四角形と、そのそれぞれを囲う黒い枠とで構成されるポップな抽象絵画「コンポジション」。これをもとにしたデザイン。60年代にはこの幾何学柄を全面にプリントしたAラインワンピをイヴ・サン=ローランが発表し「モンドリアン・ルック」と呼ばれ時代を代表するファッションとなった。 なかざわ:そのインテリア・デザインを含めたビジュアル・コンサルタントを担当しているのが、フェルディナンド・スカルフィオッティというイタリア人なんですけれど、彼は『暗殺の森』とか『ベニスに死す』とか『ラスト・エンペラー』などの美術デザインを手掛けた人なんですよ。 飯森:そうなんですか!だいぶオーセンティックな仕事をしている人が、またえらくポップなことをやりましたね。 なかざわ:それがね、彼はアメリカで仕事をすると『アメリカン・ジゴロ』とか『スカーフェイス』とか『キャット・ピープル』とか、ポップでモダンなセンスを発揮するんです。 飯森:そう言われると『スカーフェイス』にも似たような雰囲気がありますね。 なかざわ:スティーヴン・バウアーも『スカーフェイス』に出ていましたし。 飯森:音楽もジョルジオ・モロダー(注6)で一緒ですよね? 注6:イタリアのミュージシャン、シンセシスト。ディスコ系やテクノ系の超有名曲をあまた手がけ、70年代以降の著名なアーティストに代表曲となるような楽曲を数々提供。映画においては、『フラッシュダンス』(1983)の「ホワット・ア・フィーリング」と『トップガン』(1986)の「愛は吐息のように」で2度のアカデミー歌曲賞に輝く。リマール「ネバーエンディング・ストーリーのテーマ」(1984)の作曲も。 なかざわ:いえ、『スカーフェイス』の音楽は全てジョルジオ・モロダーでしたが、『誘惑』ではメリッサ・マンチェスターの歌った主題歌のみがモロダーの作曲で、それ以外の挿入歌やスコアは全て門下生ハロルド・ファルタ―マイヤー(注7)の仕事です。彼はこの映画の次に『ビバリーヒルズ・コップ』を手掛けていますけれど、製作は『誘惑』と同じドン・シンプソンとジェリー・ブラッカイマーの黄金コンビ(注8)。当時のヒット作とあちこちで繋がっているんですよ。 注7:ミュンヘン出身の映画音楽家。ジョルジオ・モロダーに師事し、やはりシンセサイザーを用いた楽曲で知られる。代表曲は『ビバリーヒルズ・コップ』の主人公アクセル・フォーリー刑事のテーマ曲「Axel F」(1984)や、『トップガン』のオープニングの「トップガン・アンセム」(デンジャー・ゾーンがかかる前に流れるインスト曲。1986)。注8:80年代前半、2人がパラマウント社で出会う。ブラッカイマーは『アメリカン・ジゴロ』(1980)にて音楽にジョルジオ・モロダーをすでに起用済みで、この3人が揃った『フラッシュダンス』 (1983) で、音楽の疾走感と映像の編集テンポを融合させて快楽中枢を直接刺激する、MTV時代の新感覚映画を発明した。同じ方法論で『ビバリーヒルズ・コップ』(1984)、『トップガン』(1986)、『ビバリーヒルズ・コップ2』(1987)と立て続けにヒットを連発。一時代を築いた。 飯森:それにしては、錚々たるタイトルの中でこれだけが…。 なかざわ:谷間なんですよね(笑)。そもそも、あの当時のシンプソン&ブラッカイマーの作品って、『フラッシュダンス』以降は出す映画ことごとく大ヒットだったじゃないですか。その中で、これだけが埋もれちゃったんですよ。 飯森:やっていることは同じなんですけれどね。分っかりやすいお話をポップにナウく描き、そこにMTVセンスがガーンと盛り込まれてゴッキゲン!って感じはまるっきし同じなのに、どうしてこれだけが谷間になっちゃったのか。そもそもこのヒロイン、貴様何者だ!って感じなんですけど。 なかざわ:バーバラ・ウィリアムスですね。彼女はこれが唯一の代表作と言っても過言ではないんですよ。カナダの出身らしいので、もしかするとカナダでは他にも主演級映画があるのかもしれませんが、少なくともハリウッドでは他に目立った仕事はない。 飯森:やっぱり敗因はそのキャスティングにあるな。スティーヴン・バウアーはともかくとして、もう少し有名どころの女優を出して、きっちり脱がせておけば良かったのに。 なかざわ:ただ、パラマウントの意向としては、この映画を第2の『アメリカン・ジゴロ』にしたかったらしいんですよ。要するに、スティーヴン・バウアーをリチャード・ギアの後継者に育てようと。『アメリカン・ジゴロ』って、確かにローレン・ハットンみたいな有名女優を使っているけれど、基本はリチャード・ギア推しじゃないですか。 飯森:すると、これはスティーヴン・バウアー推しなのかな。 なかざわ:そうなんです。当時の宣伝ポスターもスティーヴン・バウアーのピンですから。『アメリカン・ジゴロ』のポスターと同じ基本コンセプトです。これは彼をセックス・シンボルに仕立てるための映画だったわけです。 飯森:ただ、そこまではまるっきし行かなかったですよね、彼は。 なかざわ:はい、こう言っちゃ気の毒だけれど、残念ながらガラが悪かった。 飯森:チンピラ感ハンパないですもんね。フロリダあたりにいるキューバ移民のギャングにしか見えない。 なかざわ:だからほら、『ブレイキング・バッド』でメキシカン・マフィアのボスをやってたじゃないですか(注9)。そういうところに落ち着いちゃったことからも分かる通り、さすがにギア様の後釜という器ではなかった。男前でカッコいいし、良い役者だとは思うんですけれどね。 注9:シーズン4にジャージに金鎖にサンダル姿で登場したコカイン王、ドン・エラディオ役。砂漠の真ん中に建てたプール付き大豪邸にチリ人フライドチキン屋のガスを招き、その味を大絶賛しながらもガスの仲間を目の前で惨殺して恫喝。やがてガスが名をなし裏社会の大立物となった後、肉を斬らせて骨を断つ捨て身の復讐法で殺される。美食家なのがアダとなった。でっぷり太ったジャージの鬼畜グルメ麻薬王をでっぷり中年太りしたスティーヴン・バウアーは貫禄“でっぷり”に好演している。 飯森:となるとやはり、この映画の主役は、キャストよりも全編にみなぎるスタイリッシュな80’s感ですよね。最高っす!あの当時のファッションや音楽、インテリアって、時代が一巡り二巡りした今、改めて見直すと本当にカッコいい!! なかざわ:80年代トレンドの総合カタログみたいな映画ですもんね。実をいうと私が『誘惑』を好きなのも同様の理由なんですよ。決して優れた映画だとは思わないけれども、ここに出てくるオシャレでスタイリッシュでアダルトな世界って、当時高校生だった僕が恋焦がれ憧れたアメリカ西海岸そのものなんですよ。それだけで、当時胸がワクワクしたことを思い出します。 飯森:当時は、日本に生まれちゃった絶望ってありましたよね(笑)。すげえ!なにこのインテリア超かっこいい!と映画見てて思っても、絶対に真似できない。実際に自分が住んでいるのは畳の上で、畳の上に椅子や学習机を置いてベッドまで置いて、最悪の場合は襖まであったりしてね。そこで受験勉強したりオナニーしたりしているわけですよ。ダッセえなぁ…という、西海岸は遠いなあ…という、あの絶望。もう、手の届かない圧倒的なオシャレさでしたからね。 なかざわ:確かに、それは分かるかもしれません。 飯森:なかざわさんは帰国子女でいらっしゃるから、もしかするとそういう感覚はお持ちでないかもと思ってたんですけどね。 なかざわ:僕も当時は日本の狭いマンションに住んでいましたから。 飯森:80年代のオシャレなポストモダンのインテリアを見ているだけでウットリな映画というと、僕にとってはまず『スリーメン&ベイビー』とか『殺したい女』なんですけれど、『誘惑』もその系譜に繋がる映画だと思いましたね。今となっては眼福ですよ。 なかざわ:あと、この映画は音楽についても触れておきたい。 飯森:なかざわさんは音楽ライターでもいらっしゃいますからね。 なかざわ:当時のジョルジオ・モロダー一派というと、『フラッシュダンス』から『ネバーエンディング・ストーリー』、『トップガン』と、次々に映画音楽でヒットを飛ばしていました。その上、本作のサントラ盤は当時大流行していたオムニバス形式で、様々なアーティストのオリジナル曲を盛り込んでいたにもかかわらず、主題歌シングルもアルバムもアメリカではあまり売れなかったんです。 その理由は、恐らく音楽のテイスト的にヨーロッパ寄り過ぎたんだろうと思うんですね。いわゆる当時の明朗快活なアメリカン・ポップスではなく、後のユーロビートに繋がる哀愁系ハイエナジー・ディスコ(注10)の要素が非常に強い。主題歌にしても、例えば『フラッシュダンス』や『トップガン』は明るくて元気で前向きですけれど、『誘惑』はメランコリックで暗くて切ない。その点がアメリカ人の趣味に合わなかったのかもしれませんが、私の琴線には触れまくった。当時サントラLPや12インチシングルを買ったくらい大好きです。 注10:ディスコの女王ドナ・サマーのプロデューサーだったジョルジオ・モロダーが’70年代に確立したミュンヘン・サウンドをベースに、エレクトリカルなテクノ・ポップの要素を盛り込むことで’80年代にヨーロッパを中心として一世を風靡したダンス・ミュージック。代表作にアンジー・ゴールドの「素敵なハイエナジー・ボーイ」(荻野目洋子の「ダンシング・ヒーロー」の原曲)、ヘイぜル・ディーンの「気分はハイエナジー」、フランキー・ゴーズ・トゥ・ハリウッドの「リラックス」、デッド・オア・アライブの「ユー・スピン・ミー・ラウンド」など。このジャンルをよりポップに大衆化させたものがユーロビートとなる。 ちなみに、E.G.デイリーが歌った挿入曲「Love in the Shadows」は80年代ダンスクラシックとして有名で、イギリスなどヨーロッパでは大ヒットしました。このE.G.デイリーという人はエリザベス・デイリーの別名で女優もやってて、『ピーウィーの大冒険』でピーウィー・ハーマンのガールフレンド役をやっていたんですよ。『ストリート・オブ・ファイアー』ではダイアン・レインの追っかけパンク娘、最近ではロブ・ゾンビ監督の『31』で殺人女ピエロをやってましたね。当時は大・大・大ファンでした。 次ページ >> 『三文オペラ』 『誘惑』COPYRIGHT (c) 2017 BY PARAMOUNT PICTURES CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 『三文オペラ』TM & Copyright (c) 2004 by Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. 『肉体のすきま風』TM, (r) & (c) 2017 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. 『ハーロー』TM, (r) & (c) 2017 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. CHARLIE BUBBLES (c) 1967 Universal City Studios, Inc. Copyright Renewed. All Rights Reserved. GETTIN' SQUARE (c) 2003 Universal Pictures. All Rights Reserved. THE GIRL FROM PETROVKA (c) 1974 by Universal Pictures. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2017.01.25

男たちのシネマ愛Z③三文オペラ

飯森:では、第2週の『三文オペラ』の話へと移りましょうか。 なかざわ:これはご存知の方も多いかとは思いますが、ベルトルト・ブレヒトとクルト・ワイルが作ったドイツの歌劇が原作ですね(注11)。マック・ザ・ナイフという男前のギャングを主人公に、19世紀末ロンドン下町の乞食や泥棒、娼婦たちの巻き起こす荒唐無稽な騒動を軸として、資本主義社会の矛盾や不条理をユーモラスに風刺した作品です。そんな古典的名作をですね、あろうことかキャノン・フィルム総裁だったメナハム・ゴーランが映画化したわけですよ。 注11:岩波文庫のピンク表紙版はコチラ 飯森:彼は『アップル』というミュージカル映画も監督したことがあるそうですね。 なかざわ:はい。ちょうどオリヴィア・ニュートン=ジョンの『ザナドゥ』に影響を受けたようなミュージカルですね。かなり前に見たので内容はうろ覚えですけれど、悪い映画ではなかったです。 飯森:それはカルト的人気があるようですね。いずれにせよ、ミュージカルの演出経験はあったわけだ。それも納得というか、だってこの『三文オペラ』、普通に上手いですもん。 なかざわ:そこですよ。私がこの映画を選んだ理由は。メナハム・ゴーランはプロデューサーとして才能があることは勿論ですが、監督としても必要以上に過小評価されているんじゃないかと常々思っているんです。 飯森:いや、僕もメナハム・ゴーランは世代的に好きですよ。監督作の『デルタ・フォース』とか『オーバー・ザ・トップ』とか、フランコ・ネロの『燃えよNINJA』も。でも、バカでB級でいいよね、懐かしいしね、って感じで好きなだけで、高く評価されるべき監督ですかね?具体的にいうと? なかざわ:例えば『ハンナ・セネッシュ』。これは第二次世界大戦中に対ナチのパルチザンとして戦った実在のユダヤ人女性を描いた作品なんですが、反ファシズム映画として非常に良く出来ているんです。 飯森:去年の対談でも、買い付けてこいと激推しされてましたよね?『デルタ・フォース』みたいなイスラエルのプロパガンダ色の強い、偏った娯楽アクションではないんですか? なかざわ:いや、正統派の真っ当なパルチザン映画ですよ。 飯森:ほう、それは見てみたい!この『三文オペラ』も実に真っ当で正統派の映画ですし、なんだよ、意外とまともな映画も撮れんじゃん!って思いましたね。 なかざわ:さらに感心したのは、彼はドストエフスキーの『罪と罰』も映画化しているんですよ。しかも、ソ連邦崩壊後のロシアで。ちょうど90年代前半のロシア経済がどん底だった時期ですよ。これがなかなかの力作でね。 飯森:時代設定は原作の当時なんですか? なかざわ:それが現代なんですよ。90年代の荒廃しきったロシアが舞台。ドンピシャじゃないですか。ちょうど撮影当時のロシアの世相と原作の世界観が見事なくらいマッチしているんですよ。 飯森:100年経ったらぐるっと回ってタイムリーになっちゃったというわけか! なかざわ:しかも、主人公ロスコルニコフにクリスピン・グローヴァ―。他にもヴァネッサ・レッドグレーヴやジョン・ハート、マーゴット・キダ―、ジョン・ネヴィルなど錚々たる顔ぶれの役者がそろっています。ただ不幸だったのは、権利関係などの諸問題で劇場公開時期が大幅に遅れてしまった。撮影されたのが1993年で、封切られたのはロシアが経済成長を遂げた後の2002年。世に出すべきタイミングを逸してしまったんです。 飯森:どうしても『デルタ・フォース』なんかの印象が強くて、なにかと色眼鏡で見てしまいがちですけれど、実は職人監督として優れた人だったということなんですね。 なかざわ:それは個人的に声を大にして言いたいですね。メナハム・ゴーランを舐めんなよと(笑)。 飯森:ただ、今回どうしても視聴者の皆様にお詫びせねばならないことがあるんですよ。これはまさに僕本人が痛恨の極みなんですけれど、残念ながら今回放送する『三文オペラ』、画が汚いんです。画面サイズも4:3で、画質から察するに恐らくVHSマスターでしょう。これしかマスターテープが存在しないと言われたので、我々としても仕方がなかった。確かに本来であればHD画質で、画面サイズもワイドスクリーンで放送したいところですし、そうするに値する作品じゃないですか。これが例えば、どこかの国でDVD化されたことがあり、21世紀になってからリマスターされて作られたDVDマスターテープが世界のどこかにはある、ということであれば、それを借り受けて字幕を付けることも可能だったんですけれど、恐らくDVDは存在しないんじゃないかな。 なかざわ:僕ももう一度ちゃんとした画質で見たいと思って、世界中のサイトでDVDをずっと探してきたんですけれど、どうもやはりVHSしか出ていないようですね。 飯森:ただね、映画なんだからフィルムはネガなりポジなり元のフィルムが必ず残っているわけでしょ?そうなると、お前がそこからテレシネ(注12)すればいいじゃないか!という話になるかもしれませんが、それはご勘弁下さいなんですよね(笑)。 注12:フィルムをビデオ映像に変換すること。これによりフィルムで撮られた映画をテレビで放送したりVHS・DVD等に収録したりできるようになる。かつてはフィルムからアナログテープにテレシネされ、その際、当時主流だったブラウン管TVに合わせるため左右をトリミングされて4:3の画角で収録された。21世紀に入った頃からはデジタルテープにテレシネされるようになり、TVもワイド画面が主流になったのでトリミングされなくなった。したがって、21世紀に入って以降にDVDを発売するなどでテレシネされたニューマスターがあれば、ワイド画面で、かつHDではないとしても綺麗で経年劣化のないクオリティのTV用素材が存在するだろうと推測できる。 というのも、我々は合計で何回放送しますからこの値段で、という条件で放送権利を買っているわけです。だいたい5回とか10回くらいなんですけれど、それでテレシネなんてしようものなら一体どれだけのお金がかかるか。ずっとうちの資産として残るわけじゃないですから。たった何回かの回数を使いきったら放送はもう出来なくなって、僕らの予算から大枚はたいて作ったそのテレシネのニューマスター・テープは、権利元の映画会社に差し出さなきゃいけない。僕らの持ち物になるわけじゃないんです。設備投資じゃないんですよね。だから、作品の持ち主である配給元にやって貰うしかない。我々のようなチャンネル側にそれは難しい話なんですよ。 そうなると選択肢は2つ。1つは汚い画質でも放送しないよりは放送した方がマシという判断。もう1つは、こんな汚い画質では今どき放送が憚られるから放送しないという判断。民放さんとかだとまずそう判断されるんじゃないのかな?で、放送するかしないかなら、オレはする方を選ぶ!というのがこの「シネマ解放区」という企画の心意気なのですけれど、ぶっちゃけ、どう思います?これは確実に批判もある判断だと覚悟はしてます。 なかざわ:やはり映画ファンとしては、たとえ画質が悪くても見れないよりマシだろうと思うし、そういう方も少なくないと思いますよ。 飯森:そう言っていただけると救われますけどね。怒る方もそれは当然いると思いますよ。知らねーよ!テレシネとかそんなのお前の都合だろ!金払ってんだからちゃんとしたもん見せやがれ!と言われたら全面的に仰る通りなんですが。あえてDVD化されてないレアな作品を狙っていくと、必然的にどうしてもこういう問題も出てきてしまうんですよね。 まあ言い訳ですけど。 なかざわ:特にこの『三文オペラ』のようにマニアックな作品の場合は仕方がないですよね。 飯森:でも、なんでこれがマニアックと言われレア作品になってしまったんでしょうね。だって、内容的には全然マニアックではない。原作も世界的に有名な古典ですし。それをすごくオーソドックスに映像化していて、なおかつゴージャス感すら漂っている。王道ミュージカルですよ。ネットでこの作品を検索すると、「失笑モノ!」みたいなネガティヴ意見がありますけれど、でも実際に見てみると全然そんなことはない。なにが気に入らないんだよ!と思いますね。 なかざわ:そう!バカにしている人たちって、ちゃんと見ているの!?って言いたくなりますよね。 飯森:風格のあるミュージカル大作ですよね。なのに、なんでこんな不当な扱いを受けなくてはならないのか。 なかざわ:タイミングが悪かったということはあるでしょうね。これは1989年の映画ですけれど、80年代当時ってミュージカル映画は完全に下火だったじゃないですか。僅かに『アニー』とか『コーラス・ライン』があったくらいで、古典的なミュージカルは不毛の時代だった。なにしろMTV全盛期ですから。そんな中で、まさしく正統派ミュージカルである本作は分が悪かったようにも思います。 飯森:ゼロ年代の『シカゴ』くらいまでは、確かにミュージカル映画って地味な存在だったかもしれませんね。本来は派手さが売りのジャンルなのに! なかざわ:既にミュージカルは時代遅れだったんですよ。それに輪をかけて、この作品は『オリバー!』とか『屋根の上のバイオリン弾き』のような、当時からさらに一昔前にさかのぼった往年のミュージカル映画の雰囲気がある。そこが難点だったんじゃないのかなって思います。 飯森:つまりは正統派なんですよ。ただ、映像の質感や発色は80~90年代のコンテンポラリーな雰囲気がある。見る上で多少のハードルはあるクラシック映画とは明らかに異なる今のルックで、「ああ、最近作られた映画を見てるな」って見た目ですよね。そういう意味でも普通に見やすい。僕的には『レミゼ』や『スウィーニー・トッド』と比べても遜色ないと思いますよ。今回のウチでの放映を機に再評価が高まって、いつかリマスター版のソフトが出たらいいな、と思います。そのきっかけにしたいですね。 なかざわ:ちなみに、この作品はハンガリーのブダペストで撮影しているんですよね。で、19世紀末のロンドンの街並みを再現した巨大セットには相当なお金がかかっている。なので、その後メナハム・ゴーランは、このセットを再利用しています。ロバート・イングランド主演の『オペラ座の怪人』で(笑)。 飯森:なるほど!でもあれって監督メナハム・ゴーランでしたっけ? なかざわ:いえ、ドワイト・H・リトルです。ゴーランはプロデュースですね。そういえば、『キャノンフィルムズ爆走風雲録』ってご覧になりました? 飯森:あのドキュメンタリーちょっと前に凄く話題になりましたよね。恥ずかしながらまだ見れていないんですよ。 なかざわ:あれを見ると、メナハム・ゴーランが根っからの映画バカだったことがよーく分かりますよ。映画が大好きで大好きでしょうがない。だから、あまり採算のことなどは考えなかったみたいです。ソロバン勘定は相棒である従兄弟のヨーラム・グローバスに任せっきりだったらしく、ひたすら自分が見たい映画を撮ったり作らせたりしていたみたいですね。 飯森:なかなかに愛すべき、良き映画人じゃないですか。 なかざわ:そうでなければ、ドゥシャン・マカヴェイエフやジャン=リュック・ゴダール(注13)に映画を撮らせたりなんかしませんよ。絶対に儲からないもん(笑)。 注13:ゴダールは説明不要。マカヴェイエフは旧ユーゴの映画監督で、『WR:オルガニズムの神秘』(1971)や『モンテネグロ』(1981)、『コカコーラ・キッド』(1985)で知られる前衛映画作家。ここでいうメナハム・ゴーランが撮らせた作品とは、『ゴダールのリア王』(1987)とマカヴェイエフの『マニフェスト』(1988)のこと。 飯森:あと、この映画はキャストにも触れないわけにはいきませんね。 なかざわ:そうですね。ラウル・ジュリアにリチャード・ハリス、ジュリー・ウォルターズにロジャー・ダルトリー。超豪華キャストですよ。 飯森:実はロジャー・ダルトリーと言えば、前回の買い付け企画第3弾で『リストマニア』を放送したばっかりなんですよ。あとはビル・ナイも出ていますね。 なかざわ:実は彼、先ほど言った『オペラ座の怪人』にも出ている。まだ若いんですよね。 飯森:まだお爺ちゃんじゃない(笑)。今は枯れ専の女性に人気らしいですけれど、まだこの当時は枯れていませんね。 なかざわ:まあ、いずれにしてもメナハム・ゴーランは映画ファンからもっと支持されて然るべき映画人だと思いますよ。 次ページ >> 『肉体のすきま風』 『誘惑』COPYRIGHT (c) 2017 BY PARAMOUNT PICTURES CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 『三文オペラ』TM & Copyright (c) 2004 by Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. 『肉体のすきま風』TM, (r) & (c) 2017 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. 『ハーロー』TM, (r) & (c) 2017 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. CHARLIE BUBBLES (c) 1967 Universal City Studios, Inc. Copyright Renewed. All Rights Reserved. GETTIN' SQUARE (c) 2003 Universal Pictures. All Rights Reserved. THE GIRL FROM PETROVKA (c) 1974 by Universal Pictures. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2017.01.25

男たちのシネマ愛Z④肉体のすきま風

飯森:そして3週目が『肉体のすきま風』です。これが個人的には今回のベストですね! なかざわ:素晴らしい作品ですよね。原作がテネシー・ウィリアムズ(注14)。非常に彼らしい作品です。舞台は20世紀初頭。アメリカ南部の保守的で偽善的な田舎社会にあって、ジェラルディン・ペイジ演じる主人公の女性アルマは、幼い頃から牧師の父親に教え込まれた堅苦しい倫理観にがんじがらめになっている。しかも、それが絶対的に正しいと信じ切っているんですよね。そんな彼女が幼い頃からお隣さんとして秘かに想いを寄せてきた青年医師ジョンは、そういう社会の古臭い道徳的価値観に強い反発心を抱いているわけです。 注14:1911年生まれのアメリカの劇作家で南部を舞台にした作品群で知られる。お高く止まった南部のお嬢様ヴィヴィアン・リーが壊れてしまう『欲望という名の電車』(1951)、ゲイと結婚したため奥さんのエリザベス・テイラーが欲求不満で悶々とする『熱いトタン屋根の猫』(1958)、テイラーがゲイの旦那をリンチで殺され精神崩壊してしまう妻を演じた『去年の夏 突然に』(1959)など、本作はそれらの代表作と様々な点でリンクする。 飯森:ジョンはモラトリアムな男なんですけど、反抗期でね。あまりにも不自由なことが多い世の中だから、必要以上に突っ張っちゃって、無理して享楽的に生きようとしている。 なかざわ:幼馴染だったアルマとジョンは、小さい頃はお互いに気になる好きな子で、ずっと惹かれ合いつつも、いつしか中年一歩手前の年齢になると、2人の間には決定的な溝が生まれている。価値観の違いや考え方の違いから、最後まで通じ合うことが出来ず、すれ違わざるを得なかった。 飯森:この作品に対する僕の個人的印象は、笑ってはいけないものを見ちゃって笑いを必死にこらえる、って感じ。アルマの人生って、悲劇なんだけどハタで見てるとちょっと滑稽なんですよね。この滑稽さに一番近いのはシャーリーズ・セロンの『ヤング≒アダルト』かも。これはもしかすると的外れな見方かもしれないけれど、この映画って、彼女をちょっと笑いものにしようとしてませんか?そういう意味で『ヤング≒アダルト』とモロに重なった。ヒロインの生き方は真逆ですけれどね。みんなアルマのこと褒めるじゃないですか。牧師の家の娘さんで、本当にお淑やかで、喋り方からしてお上品じゃない?って。でも、あれって、取りようによっては嫌味ですよね なかざわ:その通りだと思います。 飯森:本人は牧師のお父さんから徹底的に躾けられているから、それが普通だと思っていて、古文調みたいな言葉で喋っているんだけれど、普通の人からしたら、なにキャラ作ってんだよと。浮きまくってるんですよね。イタいなこの人っていう。 なかざわ:いや、まさにイタい女だと思いますよ、彼女。 飯森:彼女はいわゆる“オールドミス”で、そこも『ヤング≒アダルト』と同じなんだけど、シャーリーズ・セロンが大熱演したあの勘違いセレブ気取り女は、気ぐらいが高すぎて他者を見下しすぎた結果“お一人様”だったのに対し、このアルマの方はと言うと、凝り固まってるんですよ。セックスは汚らわしいものだと。セックスは悪であると。エロ願望を日記に書き連ねてた『誘惑』の欲求不満ヒロインとは真逆で、そんなこと考えるだけでも汚らわしい!という価値観を刷り込まれてしまっている女性なので、あの歳で身持ちが固すぎちゃって、浮いた話の一つもない。これじゃ男とどうこうなるわけがない。それでどうしてるかというと、娯楽といえば朗読会なんですよ(笑)。 なかざわ:あの朗読会に参加している人たちもまた、イタそうな人たちばっかりでね。 飯森:ご高齢のマダムたちとちょっとカマっぽいおじさんが集まって、妄想炸裂のすげー長い自作小説を朗読発表するという会で、彼女一人だけ中途半端に若い。あの絵づらも見ているだけで悪いけどププッって感じで。あのカマっぽい男性が絶妙に効いてるんですよね!例えばそこでアルマが、「こんな集まりに本当は参加したくないけど、家が教会なもんでイヤでも信徒さんのお相手をしなきゃならないのよ…」って影で本音を吐露してくれたりすれば、共感もできるし同情もできるんだけれど、彼女自身がまるで自分に言い聞かせるかのように、これが唯一の娯楽なんだ!これが健全なんだ!私はこれを楽しむべきなんだ!と自らを追い込んでいるのが、どうにも滑稽でね。しかも、意を決してジョンを誘うって時でも、よりによってその同人会に招こうとするの(笑)。「わたくし今宵これから朗読会ざますの、よろしかったら貴方もいらっしゃいませんこと?」みたいな。誘われた方も迷惑ですよ。「まぁ行けりゃ行くけどさ、あんまし期待しないでね」ってそりゃ言いますわな。それで行かないとキレるの。「お見えになるっておっしゃったじゃない!ヒドいわ!オヨヨヨヨヨ…(涙)」って(笑)。 なかざわ:しかも、そういう邪念というのかな、自分の中に湧き上がる彼への嫉妬心や独占欲に対して、まるで鈍感なんですよね。それが本当に気づいていないのか、それとも見て見ぬふりをしているのか分かりませんけれど、いずれにせよ自分も結局は通俗的な人間なんだという自覚がない。自分で思っているほど、清く正しい聖女なんかじゃないんですよね。 飯森:でも、当時のアメリカ南部の保守的で敬虔なクリスチャンの視点に立てば、誇り高く貞淑に生きようとした孤高の女の一代記として見れなくもない。ここから先はネタバレになりますけど、そんな女性が… この先ネタバレが含まれます。OPEN 最後には壊れてしまう。聖女として無理くり自分を抑えて生きてきて、でも最後の最後で恋に敗れたことが引き金となって…、という「惜しい!」って見方も、そういう人たちだったらするかもしれない。恋で道を誤っちゃったけど、あのつまずきさえなければ彼女だって貞淑な聖女のままでいられたのに、惜しい!と。そこまでヒロインを批判的に描いてはない、誘惑に立派に戦ったみたいな描き方にも受け取れるので、彼女と同じ文化圏で同じ倫理観を共有している人だったら、そう見るかもしれない。ただ、僕みたいな心が薄汚れてる不信心なひねくれ者や、あるいは今の柔軟な価値観で育てられた世代からすると、どう見てもイタい人を主人公にしたトラジコメディで、これはもう笑うしかないですよ。実にテネシー・ウィリアムズっぽい! なかざわ:そう、テネシー・ウィリアムズの視点に立つと痛烈な風刺ドラマですね。 飯森:彼が生まれ育った背景に対する批判ですね。 なかざわ:先ほどヒロインが壊れると仰いましたけれど、その壊れた結果が彼女の母親だと思うんですよ。これはあくまでも勝手な推測ですけれど、あのお母さんは牧師の旦那と愛し合って結婚したわけじゃないと思うんですね。 飯森:なるほど。お母さんの時代だから、娘以上に我慢に我慢を重ねた末に、ああなってしまったと。 なかざわ:そうです。恐らく父親か誰かが勝手に決めた縁談だったんじゃないかな。それで禁欲的な生活を強いられた結果、精神的に壊れてしまったんじゃないかと思うんです。 飯森:もしくはアルツハイマーか。にしてもテネシー・ウィリアムズって、作品の中に自己投影をする傾向がありますよね。彼自身も実際に宗教的に厳格な土壌の中、牧師の家で育てられて、なおかつ、彼のお姉さんは実際に心の病だったんですよね。アルマのお母さんはその投影でしょう。自分の家族に本当に精神の病気の人がいて、その肉親を労わらなくてはならなかった人が書いたお話なんです。テネシー・ウィリアムズ自身はそのお姉さんのことをすごく大切にしていたそうですが、とはいえ、あまり外で騒ぎを起されたりすると恥ずかしいなぁ…と思っちゃうのも、それは愛情とは別の感情として本音ではどうしょもないじゃないですか。その辺りがこの作品にも投影されていて、アルマのお母さんが次々と問題を起こし、アルマが大恥をかかされる。 なかざわ:帽子を万引きしたりとかね。 飯森:あとは「♪アルマは恋してる、ジョンに恋してる」とか「♪アルマは覗き魔、ジョンの部屋を覗いてる」とか、人に知られたくないことを、近所中に聞こえる大声でお母さんは歌ってはやし立てる。お願いだからやめてよ!って(笑)。せっかく貞淑な仮面を被って、聖処女みたいなキャラ作りをしているのに…。 なかざわ:台無し(笑)。 飯森:あそこも笑っちゃいますよね。いずれにせよ、テネシー・ウィリアムズらしい、一級の人間ドラマですよ。 なかざわ:ただ、日本だとテネシー・ウィリアムズと聞いて食指の動く人がどれだけいるか分かりませんし、主演のジェラルディン・ペイジもブロードウェイの歴史に名を遺す大女優とはいえ映画スターではない。素晴らしい女優ですけれどね。『バウンティフルへの旅』なんか大好きですし。役者としての演技力も存在感もあるけれど、人目を引くような美人ではない。どうしても地味な印象があるせいか、自分の知る限り日本ではこの作品は過去に一度もソフト化されたことがありません。勿体ないなと思いますね。 飯森:アルマ役にジェラルディン・ペイジは大正解だと思いますけどね。当時の彼女って30代後半ぐらい?美人だけど地味顔で老け顔。ほうれい線クッキリで、実年齢より年上に見えますよね。それが役とピッタリで、ストーリー上大きな意味を持ちます。お母さんに我慢の限界でキレますよね。「私はまだ若いのよ!」と。お母さんが病気になったせいで代わりに教会のことまで私がさせられて、しかもあなたの介護までしなくちゃならない。おかげで私の青春は台無しよ!私だってまだ若いのに!どうしてくれるの!って言うんだけれど、残念ながらもう若くはないし青春も時間切れなんですよ。でも中途半端に美人なものだから、その叫びがものすごく切実に聞こえる。 そして、もしそれが事実なら気の毒としか言いようがないんだけど、ロマンチックなチャンスがあってもキャラ設定を捨てる勇気がなくて、古い道徳観に凝り固まって若さを棒に振っちゃったのは自分なんですよね。中年にさしかかってるのに問題の本質にまだ気づかないで、すでに手遅れになりかけてる。男をデートに誘うといえば自宅の高齢者向け読書会、盛り場には長居できず、男にちょっと積極的に迫られただけで「汚らわしいっ!」ってヒステリー起こしてるんだから、多分にあんたの問題だよ、同情できねえよ、としか思えない。 なかざわ:さらに、そういう自分の弱さを分かっていない。私はしっかりとした貞操観念を持っていますと。ジョンに対しても、あなたより私の方がずっと責任感があって立派よ!みたいな説教をするじゃないですか。 飯森:あなたの間違ったところを私が直して導いてあげるわ!ってね。オレあんたほどは生きるの下手じゃないんですけど…正直ウゼえ、としか言いようがない下からの上から目線。 なかざわ:これは常々思うことなんですけれど、彼女のように理論武装している人って、往々にして自分の弱さを隠すために鎧を身にまとっていると思うんですよね。 飯森:あれ?それって僕かも…。 なかざわ:えっ………いや、あの、まずいこと言っちゃいましたかね…まぁ、それはさておき、彼女はまさしく理論武装の塊じゃないですか。しかも、言うことのいちいちが自分の人生経験や本音から出た言葉じゃなくて、父親とか聖書とかから借りてきた言葉なんですね。 飯森:それをさも自分の言葉であるかのように他人に説教を垂れて、その通りに生きてれば当然上手くいくはず、私はそうなるに相応しい、と信じてたのに、まるで上手くいかない。この映画の最後のシーンでは、彼女は理論武装をし過ぎたせいでひとりぼっちになってしまう。あの歳にして振り出しに戻るという恐ろしい状況に置かれるわけだけれど、その時にあるトンデモ解決策を見出すんですよね。手遅れに近い周回遅れを取り戻すための、のけぞるような反則技というか、これはもう、ぜひ本編を見て欲しいんですが、普通に人並み程度にエロく生きてれば、あんなことにはならずに済んだんですよ。本当に、秘密の日記にエロ願望を書き連ねるとこからまずは始めるべきですね。 次ページ >> 『ハーロー』 『誘惑』COPYRIGHT (c) 2017 BY PARAMOUNT PICTURES CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 『三文オペラ』TM & Copyright (c) 2004 by Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. 『肉体のすきま風』TM, (r) & (c) 2017 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. 『ハーロー』TM, (r) & (c) 2017 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. CHARLIE BUBBLES (c) 1967 Universal City Studios, Inc. Copyright Renewed. All Rights Reserved. GETTIN' SQUARE (c) 2003 Universal Pictures. All Rights Reserved. THE GIRL FROM PETROVKA (c) 1974 by Universal Pictures. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2017.01.25

男たちのシネマ愛Z⑤ハーロー

なかざわ:で、最後は『ハーロー』ですね。 飯森:これぞ、まさに、ゲスの極み(笑)。 なかざわ:正真正銘のハリウッド・バビロン(注15)ですね。ただ、これをジーン・ハーローの伝記映画として額面通りには受け取って頂きたくない。 注15:1965年に出版された、オカルトに傾倒しているアングラ映画監督ケネス・アンガーによる著書。すぐに発禁となったその過激な内容とは、映画黎明期以来のハリウッドの最もダーティーなゴシップとスキャンダルの数々。後に発禁は解かれ、今では邦訳版がAmazonで古本で手に入る。 飯森:そうなんですか?脚色があるってこと? なかざわ:結構あります。そもそも、本編中でジーン・ハーローは本名だと言っていますけれど、これがまず違っていて、ジーン・ハーローというのは彼女の母親の名前を拝借した芸名なんです。本人の本名はハーリーン・ハーロー・カーペンターっていいます。 飯森:それって事実誤認なんですかね?それともわざと? なかざわ:そこは分からないです。ただ、彼女ほどの大スターで有名人であれば、本名くらいの個人情報は普通に知られていたと思うんですけれどね。あとは、この作品の中ではハーローとその家族、そしてマネージャーと夫ポール・バーン以外のキャラクターは、全員実在の人物を基にした架空の人物です。映画会社の名前もそうですね。まあ、マジェスティック・ピクチャーズなんてMGMが元ネタだってバレバレですけれど(笑)。 飯森:でもまあ、話があまりにゲス過ぎて実名では描けませんよね。 なかざわ:あとは、劇中だとポール・バーンが最初で最後の夫みたいな描かれ方をしていますが、実際彼女は3回結婚していて、ポールは2度目の旦那なんですよ。 飯森:それは僕も知っていました。デビューする前のかなり若い頃、15歳とかで結婚していますよね。 なかざわ:そう、しかもかなりの大富豪と結婚してビバリーヒルズで暮らしていたんですよ。 飯森:そうなんですか!?映画の中だと、安普請の平屋の団地で貧乏暮らししてたイメージですけれど。 なかざわ:まだ有名になる前に最初の旦那と離婚していて、その後は売れない無名女優として母親と継父の家に同居していたらしいので、そこは必ずしも間違ってはいません。とはいえ、最初の結婚期間中は一時的にせよ、セレブリティの生活を経験しています。 飯森:そうなんだ!映画だとかなり底辺にいた人が、どんどんとのし上がっていって成功し、そこで心のバランス感覚が狂っちゃう、という毎度お馴染みの転落ドラマになっていますけれど…。 なかざわ:必ずしもそうではないです。 飯森:でもそうすると、とんでもないビッチというか、15歳とか16歳とかで金持ち爺さんをこましてセレブ生活を送ったような、大したタマなんだ。 なかざわ:いえ、最初の旦那って大富豪は大富豪でも、さほど年齢の違わない御曹司なんですよ。 飯森:なるほど!そうすると、世間を知らない金持ちのボンボンをうまいこと篭絡したわけね(笑)。いいっすねー!やっぱ大したタマだよ。映画より実人生の方が全然すごいな! なかざわ:あとは、本人にもともと映画女優になる意思がなかったという描写は本当なんですけれど、劇中だと強欲でゲスい継父に無理強いされてみたいな話になっているのは違っていて、実際は母親の強い要望だったみたいですね。 飯森:お母さんって、映画の中だと旦那に言われるがままのポケーッとした感じですよね。 なかざわ:実はお母さんがもともと女優志望で、実際にチャレンジもしたんだけど挫折しているんですね。なので、自分の夢を娘に託したんですよ。 飯森:そうなんですか。そりゃまたありがちな、おなじみのステージ・ママの話だ。そういえば、これも映画では描かれていなかったですけれど、お母さんはある種の宗教の影響も娘に及ぼしましたよね。とある宗旨に厳格な信仰心があって、確か病気の娘を医者に診せることを宗教的理由から拒んだって言われてますよね? なかざわ:あ、それは後になって出てきたゴシップで、実際はちゃんと医者に診せているんですよ。通院記録も残っていますし。ただ、担当医が彼女の体調不良の原因を誤診したらしいんですね。これはネタバレになりますけれど、映画だと肺炎で死んだことになっていますが、実際は腎臓病なんですよね。 飯森:大丈夫、この映画にネタバレはないです。ジーン・ハーローが若くして死んでいるということは周知の事実ですから。幾つでしたっけ? なかざわ:26歳です。 飯森:若い!それは若すぎますね!とにかく、彼女はこの映画の中ではどん底から這い上がってきて映画スターとなり、セックス・シンボルとして持て囃されてハリウッドの泥沼にずぶずぶとハマっていきアッというまに若死にする、一本道な物語なわけですけれど、今お伺いしたお話だと、現実の方がさらに紆余曲折、波乱万丈だったわけだ。まさにハリウッド・バビロンを地で行く人ですよね。あとは、旦那絡みの話ですか。これが一番ヤバいんだ! なかざわ:この映画にも出てくるポール・バーンのことですよね。 飯森:この映画だと、ポール・バーンと結婚初夜にHなことをしようとしたら、旦那のナニがダメだったという話でしたよね。 なかざわ:インポテンツだったということですね。それを責められて旦那は逆上してジーンに暴力を振るうわけですけれど。 飯森:それで彼女はマネージャーの家に泣きながら逃げてくる。あのシーンって、僕はこの映画の最大の問題で、あそこはまるっきしリアリティが無いように思うんですよ。男子たる者、ちょっと萎えちゃったって、そりゃ誰でもある話じゃないですか。体調だったりとか、酒だったりとか、年齢だったりとかで。それに対して、最初のたった1回で、あんな激越なリアクションを返す女の人っているの!?って。私を見て勃たない男なんてありえない!私の結婚は台無しよ!この辱めをどうしてくれるの!みたいな。リアリティに欠けますよ。 なかざわ:しかも、この結婚のために貞操を守って来たのに!みたいなこと言うじゃないですか。 飯森:今までの我慢が丸損よ!こんなことだったらもっと前にヤッてたのに!みたいな。そんなこと言う自称処女がこの世にいるのかと。あれって実際は結構違うんですよね。 なかざわ:はい、実際にインポテンツだったという事実はないみたいですね。 飯森:あの旦那はインポどころか相当いろんな女を食いまくっていて、長年の事実婚みたいな妻までいたらしいんですよね。それにもかかわらずジーン・ハーローと正式に結婚しちゃったんで、嫉妬に狂った内縁の奥さんに殺されたという説もあるみたいですし。 なかざわ:マフィアに殺されたという説もありますしね。その辺はね、MGMが事実を揉み消して葬り去ってしまったとも言われていて、真相は闇の中なんですけれどね。 飯森:これはアメリカで信じられている俗説だということで僕も読んだことがあって、どこまで信ぴょう性があるかは分かりませんが、インポだったポール・バーンがディルドを買ってきて股間に装着し、ごめんね、勃ちはしないんだけど今日はこれでやろう♥と言った時に、ジーン・ハーローが憐れむような、蔑むような高笑いをして、それにカチンときた旦那が自殺しちゃったというような話も、ものの本には書いてあったりするんですけれどね。いやはや、いよいよゲスの極みになってまいりました。 なかざわ:ただ、MGMといえば当時ハリウッドで最大の映画スタジオですよね。そこの幹部にまで上り詰めたような人生の成功者が、インポをバカにされたくらいで全てを捨てて自殺するとはちょっと考えられないかなとも思いますけれどね。 飯森:まあ、この映画が一番リアリティが無い、「こんな女いねえよ!」という状態になっちゃってるんですけれど、その次に信じがたいのがこのペニバン説ですね。マフィア説とか内縁の妻犯行説の方がリアリティはあるでしょう。で、実はポール・バーンの遺書というのが残されているんですね。「最愛の人へ。僕が君に対して犯した恐ろしい過ちを償い、僕自身の軽蔑すべき屈辱を拭い去るには、残念ながらこれしか方法がないんだ。愛しているよ。ポールより。 追伸:昨夜のことはほんの冗談だったんだ」と書き残して、風呂場で真っ裸で頭を拳銃で撃ち抜いたんですよ。思わせぶりな内容ですよね。いったい前の晩に何やらかしたんだ!?と。この遺書のあることが、いろんな妄想や都市伝説など全ての元凶ですね。 なかざわ:あらぬ妄想を掻き立てますもん。 飯森:そういったドロドロでグチャグチャな話なんですが、この映画が諸説の中で一番嘘くさく思えるというのは、逆に言うと強引にでもセーフに描こうとしているんじゃないかな。要するに、一番エグい話、大人のオモチャまで飛び出してくるような話とか、そういう毒々しいところまで踏み込まないためにも、リアリズムを犠牲にした。そうじゃないと本当にゲスの極みになり過ぎて映画作れませんから!この頃まだヘイズコード(注16)ありましたからね。 注16:1934〜1968年まで続いたアメリカの映画検閲制度で、宗教的・道徳的見地から様々な描写に対して規制がかけられ、当然エロは真っ先に槍玉に挙げられた。実は1934年以前の方がエロ描写(今の基準では全然大したことない、“お色気シーン”程度のもの)は許されており、それはYoutube上で「pre code」と検索すれば著作権切れの作品で容易に見ることができる。 なかざわ:それにしても、この作品は当時酷評されたというのも分からないではない。 飯森: 酷評されたんですか? なかざわ:そうなんですよ。おかげで主演のキャロル・ベイカー(注17)は、これを最後にハリウッドを去ってイタリアへ都落ちすることになりましたから。 注17:1931年アメリカ出身の女性。本作でジーン・ハーローになりきる。渡欧後はお色気系路線で活躍。特に日本人にとっては『課外授業』(1975)の、イタリアで働くアメリカ人熟女教師役で知られる。主人公の童貞少年が憧れる美人音楽教師だが、実は別の少年にヌード写真を盗撮され脅迫を受けており、ノーブラで教壇に立たせられる、少年にワキ毛を剃らさせてあげる等のセクハラ羞恥プレイを強制されていたのだが、主人公によって救われ、お礼に彼の筆下ろしをしてあげる、という童貞喪失もの。特定世代の男性にとっては忘れがたき性春映画の不朽の名作で、そのヒロインとしてキャロル・ベイカーは一番知られている。 飯森: 要するに、西部劇大作なんかに出演していた第一級の大物女優がこの映画に出演することでキワモノ扱いされ、イタリアへ行って本物のキワモノになっちゃったってことですか(笑)。 なかざわ:当時彼女のバックについていた大物プロデューサーのジョセフ・E・レヴィン(注18)という人が、彼女をセックス・シンボルとして祀り上げようとしていたんですけれど、どうもそれが気に入らなかったみたいですね。 注18:宣伝プロモーションの手腕の冴えで伝説的に語られる、ショーマンシップ溢れる映画製作者。イタリアのサンダル史劇『ヘラクレス』(1958)を買い付けてきて、TVスポットを打ちまくるなど現代に通じる宣伝キャンペーンを発明して大ヒットに導き、主演のスティーヴ・リーヴスも大スターにし、幼い日のスタローンやシュワ、ロック様にとってのアイドルに仕立てた。また『ふたりの女』(1960)も買い付けてきてソフィア・ローレンをイタリアン・セックス・シンボルではなく徹底的に演技派として宣伝。非英語作品であるにもかかわらず彼女にアカデミー主演女優賞を獲らせた。その手腕でキャロル・ベイカーのことも売ろうとしたのだが…。 飯森: なんか映画の中の話と混同してしまいそうですよね。『ハーロー』という映画自体が、無理やり映画会社にセックス・シンボルに仕立てられて、嫌なんだけど次第に諦めてその役回りを受け入れていく女優の話でしょ?まんまじゃないですか。 なかざわ:そうなんですよ。ただ、キャロル・ベイカーがそれでも我慢して続けていたところ、この『ハーロー』が興行的にも批評的にもコケてしまったもんだから、もう私やってられない!みたいな感じでキレちゃったみたいなんですよ。 飯森: ちょっと待ってください!?セックス・シンボルを嫌がったわりに、イタリアへ行ってからはお色気女優みたいになってますよね!? なかざわ:そうなんですよ。というのも、彼女は契約を巡ってジョセフ・E・レヴィンを訴えた結果、パラマウントから解雇されてしまったんですね。それでハリウッドを干されてしまったせいで、ヨーロッパへ行かざるを得なくなったわけです。 飯森: 最近の日本で言うとMUTEKIに行くパターンですね。 なかざわ:そうです(笑)。だから、イタリアでジャーロとかソフトポルノとかで脱ぐ仕事をするようになったのは、背に腹は代えられなかったからなんですよ。本当に、キャロル・ベイカーとジーン・ハーローのキャリアは被ってくるんです。 飯森: すごいのは、この映画が出来た段階ではまだキャロル・ベイカーのその転落は始まってもいないってことですよ。これが出来てから、これのせいで転落しちゃうんだから。映画の中でハーローという役を通じて、もうじき自分自身も体験することになる転落を、予行演習しちゃってたんですね。予言的というかなんというか…。 なかざわ:事実は小説よりも奇なりですね。 飯森: でもキャロル・ベイカーが幸いだったのは、セックス・シンボルになっても彼女自身がジレンマに陥ることなく輝き続けたことでしょうね。それこそラウラ・アントネッリかキャロル・ベイカーかというポジションをあの時代には築いて、性春映画のスターとして一世を風靡したわけじゃないですか。映画の中のジーン・ハーローはセックス・シンボルとしてのイメージに翻弄されて自分を見失い、最後はサセ子というか、行きずりの男にもすぐヤラせちゃうみたいなところまで堕ちて病んじゃいましたけど、キャロル・ベイカーはそうはならずに、あくまで演じているだけということで虚と実を切り離して考えられたんだ。メンタル強いですよね。 なかざわ:ただ、確かにこの映画だと旦那が自殺した後、ジーン・ハーローはアル中になって男をとっかえひっかえして自暴自棄になるという描かれ方がされていますけれど、実際はそうでもなかったんじゃないかなと思うんですよね。 飯森: 身持ちが最後まで固かったと? なかざわ:いやいや、そういうことではなくて、あんな風に荒れて自暴自棄になったりはしなかったんじゃないかと。というのも、ちゃんとその後も映画の仕事をしていますし、3度目の結婚もしていますし。しかも映画の中では、そうした荒んだ生活の結果、肺炎になってしまったと描かれていますけど、もともと彼女は腎臓に持病があったらしいんですよね。それが悪化して死んじゃったんです。 飯森: あの病死に関しても諸説ありますよね。例の大人のオモチャ亭主が勃たないのを嘲り嗤われた初夜にDVをふるって、その時に内臓破裂で腎臓にダメージを負った、なんて都市伝説までありますけど、まぁそれは、ゲスの勘ぐりもここに極まれりみたいな話で、信ぴょう性は無さそうですね。 なかざわ:あと、この作品で気に入っているのは、これって1930年代が舞台じゃないですか。でも、この作品に出てくるファッションやインテリアのゴージャス感って、1960年代初頭のものなんですよね。それが特に端的に現れているのが音楽。ニール・ヘフティ(注19)の手掛けた音楽スコアって、まさに’50~’60年代にかけてのイージーリスニング・サウンドなんですよ。マントヴァーニ楽団(注20)とかパーシー・フェイス楽団(注21)みたいな。もしくはヘンリー・マンシーニ(注22)。ボサノバのリズムまで使われていますし。どれも1930年代には存在しない音です。まあ、実際ニール・ヘフティ自身がイージー・リスニング畑の作曲家ですしね。1930年代の社交界のことを「カフェ・ソサエティー」と呼ぶのに対し、60年代は自家用ジェットで飛び回るリッチな人々という意味で「ジェット・セット」と呼ばれたんですけれど、この作品の雰囲気は明らかに後者です。個人的に大好きというか、憧れる文化なんですよね。 注19:アメリカの作曲家、ジャズミュージシャン。映画音楽も手がけ、『ハーロー』以外ではジャック・レモンの『女房の殺し方教えます』(1964)、ナタリー・ウッドとトニー・カーティスの『求婚専科』(1964)、レッドフォードとジェーン・フォンダの『裸足で散歩』(1967)、ご存知ジャック・レモン×ウォルター・マッソー『おかしな二人』(1968)などの音楽を手がける。60年代の洒脱なラブコメなどに軽妙なオシャレ感を添えた。注20:イギリスの編曲者・指揮者マントヴァーニの楽団。誰もが知る有名映画音楽や有名ヒット曲をマントヴァーニ流に華麗にアレンジし自身が率いる楽団で演奏。我々がイメージするTHEムード音楽、THEイージー・リスニングに換骨奪胎した。イギリス人(生まれはイタリアだが)音楽家としては、ビートルズに次ぐレコード・セールス記録を持つ。注21:アメリカの編曲者・指揮者パーシー・フェイスの楽団。その代表曲「夏の日の恋」はムード音楽を代表する一曲でもあるが、もともとは映画『避暑地の出来事』(A Summer Place, 1959)のテーマ曲だった。「夏の日の恋」というタイトルは日本人が付けたもので原題はただのTheme from A Summer Placeという。さらにはオープニング曲ですらなく劇中の一曲だったが、パーシー・フェイスのアレンジしたバージョンの方が普及し、記録的ヒット。グラミーまで受賞した。注22:アメリカの映画音楽家。『ティファニーで朝食を』(の「ムーン・リバー」、1961)、『酒とバラの日々』(同名主題歌、1962)ほかでアカデミー歌曲賞に輝く。他にも、『ハタリ!』(の「子象の行進」、1962)、『シャレード』と『ピンクの豹』(1963)、『ひまわり』(1970)、『スペースバンパイア』(1985)など。TVドラマでは『ピーター・ガン』や『刑事コロンボ』など、一々挙げだしたら枚挙に暇が無い。最も曲が知られている映画音楽家の一人かもしれない。 飯森: なるほど。60年代的解釈における上流階級イメージということですね。ジーン・ハーローのメイクなどもそうですよね。僕は彼女の映画って1本くらいしか見たことないんですけど、マレーネ・ディートリッヒみたいな物凄い眉型をしているんですよね。今見ると「ピエロか!」みたいな。2~3mmくらいの細い線で半円を描いたような眉毛ね。当時はそれがオシャレだったのかもしれないけれど、それこそ日本の昔のお歯黒と殿上眉(注23)みたいなもんで、今となっては怖いですよ。その流行が過ぎ去ってしまうとむしろ笑えるか怖いか、っていうくらいの変さで、あれはそのあと’70年代のフェイ・ダナウェイの頃ぐらいにもう一回リバイバルしただけで、全然定着しなかった。あまりに変すぎて。なんですけれども、この映画の中ではそんな変な’30年代風メイクは一切していないんですよね。 注23:お雛様とか能面の、例のアレ。 なかざわ:ヘアスタイルも当時のものをベースにはしていますけれど、そのまんまじゃなくて’60年代のアレンジが加わっている。 飯森: ’60年代の映画に見えますもんね。 なかざわ:ちなみに音楽について補足しておくと、ニール・ヘフティは’60年代のテレビ実写版『バットマン』のテーマ曲を書いた人です。この作品では劇中の挿入曲として書いた「ガール・トーク」というインストゥルメンタル・ナンバーがとても有名で、ジュリー・ロンドンやトニー・ベネットが歌詞を付けて歌っているんですよ。これもゆったりとしたエレガントなイージー・リスニング系バラードで、とても大好きな曲です。 飯森: そう考えると、『誘惑』といい『三文オペラ』といい、今回のセレクションは映画音楽的にも見どころが多いかもしれませんね。ちなみに、『ハーロー』で笑ったのはエンディングの歌ですね。映画のテーマを全部歌詞にしている。そのまんま。メタファーとか一切ナシで「彼女はシルクやサテンをまとった孤独で可哀想な女の子でしたとさ〜♪」みたいな、ひねりのない歌詞でね(笑)。 なかざわ:確かに!あれを歌っているのはボビー・ヴィントンですね。あの「ブルー・ベルベット」で有名なクルーナー歌手。ただ、これは「ガール・トーク」みたいなスタンダードにならなかった。 飯森: ジーン・ハーローの伝記映画にしか使いようがない、つぶしのきかない歌詞ですからね。でもこの映画って、キャンプというかドラァグというか、オカマな雰囲気があるように思いますね。この歌にしても。この感じはえもいわれぬ魅力ですよね。 なかざわ:まさにその通りですよ。 次ページ >> 閉会の言葉 『誘惑』COPYRIGHT (c) 2017 BY PARAMOUNT PICTURES CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 『三文オペラ』TM & Copyright (c) 2004 by Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. 『肉体のすきま風』TM, (r) & (c) 2017 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. 『ハーロー』TM, (r) & (c) 2017 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. CHARLIE BUBBLES (c) 1967 Universal City Studios, Inc. Copyright Renewed. All Rights Reserved. GETTIN' SQUARE (c) 2003 Universal Pictures. All Rights Reserved. THE GIRL FROM PETROVKA (c) 1974 by Universal Pictures. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2017.01.25

男たちのシネマ愛Z⑥閉会の言葉

飯森:でさて、最後に告知をさせてください。このように、うちのチャンネルは映画のライターや評論家といった専門家の知見とか、いろんな機会を得て、こういう貴重な映画を今後もお届けしていこうと思っておりまして、で次回やる春の第5弾では、僕が選んだ作品群をお届けしようと思っています。これがね、実は僕も1本も見たことがないんですよ。とにかく日本未公開みたいだから買ったというだけで、どんなものか分からない。 1本は『The Girl from Petrovka』という作品。主演がゴールディ・ホーンとハル・ホルブックです。 なかざわ:すげえ渋い! 飯森:2人が年の差カップルみたいな感じなんですよ。ゴールディ・ホーンがロシアから来た女の子で、冷戦時代にアメリカ人のおじさんと恋に落ちちゃって、みたいなメロドラマらしいんですけれど、どうも日本へ入ってきている形跡がない。 もう一本が2003年の『Getting’ Square』というサム・ワーシントンが最初の頃に出たオーストラリア映画で、ケイパー・ムービーらしいんです。全然知らなかったけれど、サム・ワーシントンでケイパー・ムービーで駆け出しの頃って、それだけで見たいなあと思わせるじゃないですか。なので試しに放送してみます。 あとはライザ・ミネリの、これは主演作ではなくて脇役なんだけれど、事実上のデビュー作だという『Charlie Bubbles』という映画。ライザ・ミネリがロングヘアで出ているみたいなんです。 なかざわ:へえー!それは超珍しい! 飯森:これまで我々がやってきた特集というのは、僕が大好きな映画なんだけれど今はDVDが廃盤で見れなくなっちゃってます、でももう一度見たいから仕事にかこつけて権利を買って、とってもいい映画だから皆さんにも見て頂きたい!というのが基本方針でした。今回は映画の専門家であるなかざわさん、今後もそのような方たちに「これは俺が大好きな映画なんだよ」というのを推薦して頂いて、それを買ってくる、ということも続けていきます。何本かは買えないかもしれないけれど、何本かは買えると思いますので、それを放送しましょうと。これなら、見てみたけど個人的に趣味じゃなかったというリスクはあっても、ありえないクソ映画見させられた!というリスクはまず無い。やっぱり誰かが強くオススメしているものというのは安心です。 しかし、次回はさらに踏み込んで、良いものか悪いものか分からない、面白いのかつまらないのかも一切分からなんだけれども、とにかく日本で見れないという状況だけは解決しておこうと。蓋を開けてみればありえないほどのクソかもしれないし、ありえないほどの傑作かもしれない。だったら一か八かやってみる価値あるんじゃないの?という意味も込めてね。この「激レア映画、買い付けてきました」という企画は、我がチャンネルの取り組みとして今後も第5弾、第6弾と続けてまいります! (終) 次シーズン>> シネマ愛ZZへ 『誘惑』COPYRIGHT (c) 2017 BY PARAMOUNT PICTURES CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 『三文オペラ』TM & Copyright (c) 2004 by Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. 『肉体のすきま風』TM, (r) & (c) 2017 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. 『ハーロー』TM, (r) & (c) 2017 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. CHARLIE BUBBLES (c) 1967 Universal City Studios, Inc. Copyright Renewed. All Rights Reserved. GETTIN' SQUARE (c) 2003 Universal Pictures. All Rights Reserved. THE GIRL FROM PETROVKA (c) 1974 by Universal Pictures. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2018.03.21

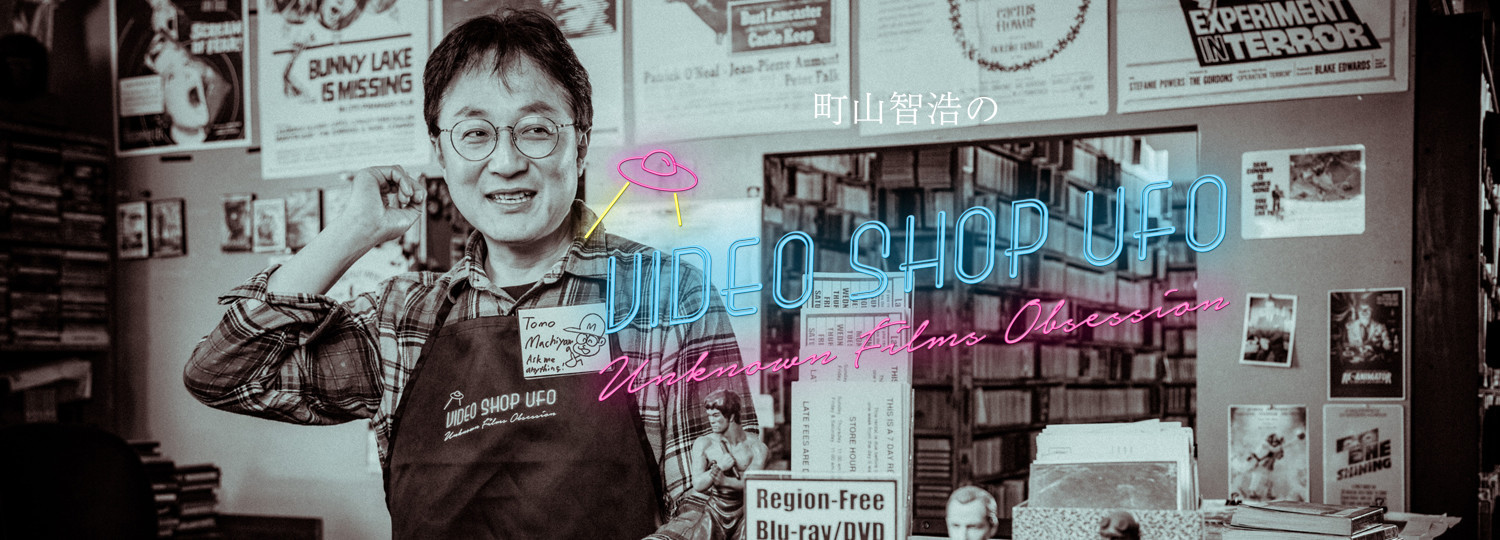

町山智浩のVIDEO SHOP UFO

<ザ・シネマ公式YOUTUBEへ遷移します>ビデオショップ店長に扮した映画評論家・町山智浩が「今の時代、忘れられかけてしまっている、またはソフトでの鑑賞も困難になってしまっている、しかし大変素晴らしい映画」という条件で作品を厳選。その映画を自ら解説するという企画。洋画専門チャンネル ザ・シネマでは本編を放送し、その前後に前解説と後解説(ネタバレ含む)を付けてお届け。前解説はここザ・シネマ公式YouTubeチャンネルにもアップしていきます。

-

COLUMN/コラム2015.11.30

男たちのシネマ愛①愛すべき、未DVD・ブルーレイ化作品(1)

なかざわ:今回はザ・シネマで12月に放送される未DVD・ブルーレイ化作品についてお話しさせて頂ければと思います。12月は6つの未DVD・ブルーレイ化作品、「スパニッシュ・アフェア」「ザ・キープ」「世界殺人公社」「黄金の眼」「くちづけ」「ウォーキング・トール」がラインアップされていますが、どれも日本ではほとんど見る機会がない映画ばかりですよね。その大きな理由の1つとして、地上波の洋画番組がほとんどなくなってしまったことがあると思います。例えば、「ウォーキング・トール」や「世界殺人公社」などは、昔は地上波でも放送がありましたよね。 飯森:こういう作品も、昔なら民放さんが放送権をまとめ買いするときに一緒に付いてきたんじゃないかな。実は「ザ・キープ」は1月に吹き替え版を放送する予定で、テープを取り寄せてみたところ、確か1989年に日テレ系だかの「特選シネマ」っていう洋画枠で放送しているんですよ。聞いたことあります? なかざわ:ないですねー。 飯森:昔はテレビにも映画放送枠がいっぱいありましたからね。VHSバブルの時はなんでもかんでもVHSで出ましたし。 なかざわ:あと、ザ・シネマを含めてCSの洋画専門チャンネルは幾つもありますが、どうしても最近の映画に比重が置かれてしまいますから、古い映画はこぼれ落ちちゃいますよね。 飯森:お金があれば全米ナンバーワン・ヒットみたいな映画、なければ次に視聴率の稼げそうなアクションで新しいやつ。例えば、「ウォーキング・トール」のジョー・ドン・ベイカー(注1)と言っても今の若い人にはピンと来ないから、説明が必要になる。でも、リメイク版「ワイルド・タウン/英雄伝説」(注2)のザ・ロック(注3)なら一発で分かる。だから、どうしてもそっちの方に偏りがちになりますよね。ただ、それじゃいかんと。映画専門チャンネルとして、映画の面白さをお伝えしていくのに、映画好きの方々が「昔見たけどもう一度見たかったんだ」とか、「なんとしても見たかったけど手段がなかったんだ」という作品も汲み取らないといけない。それに、そういう映画が1本でもあれば加入してくれる方は必ずいらっしゃると思います。 なかざわ:昔マニア系の映画ショップで仕入れを担当していたことがあるんですが、実際、既にDVDが普及しているのに、DVDになってなく、レアな映画の高額なVHSテープを喜んで買っていかれるお客さんもいましたよ。ファン心理ってそういうものですよね。 飯森:僕もいまだにネットのオークションで高いVHSを落としますもん。映画ファンの飢餓感というのはよく分かってますから、さすがにそういう映画ばかりで埋め尽くすわけにはいきませんけど、たとえ全体の5%でも10%でも常に用意するようにしたい。放送が実現するかどうかは別にして、リクエストがあればゲットするために汗はかきますし。映画ライターの皆さんにもヒアリングをして、どうしても見たい映画のリストを回収した結果、12月はこの放送ラインアップだったわけです。実際は、候補として未DVD・ブルーレイ化作品はもっとあったんですが、さまざまな事情からふるい落とされて、今回の6本になりました。 なかざわ:今回、ラインアップを決めるにあたって、特に印象深かった作品は何ですか? 飯森:ドン・シーゲル監督(注4)の「スパニッシュ・アフェア」ですね。シーゲルについてずっと書かれている映画評論家の桑野仁さん(注5)が、これだけは見たことがないと。 なかざわ:アメリカでもソフト化されていませんしね。 飯森:もしかすると、本邦初公開の可能性があるんですよ。ドン・シーゲル絡みの仕事を長年やってきたけれど、これだけが日本へ入ってきた形跡がないので、是非とも紹介したいんだという熱心なメールを桑野さんから頂きまして、そこまでおっしゃるならば最優先の事案として動きましょう、ということで入手したんです。 なかざわ:映画ファンであれば、もちろん自分が見たいということもありますけど、同時に世の中にはきっと自分と同じような人がいるはずだから、そういう人たちにも見てもらいたいという気持ちにはなりますよね。 飯森:あと「ザ・キープ」の放送告知をした際、ザ・シネマとしては異例と言えるくらいの大反響がありましたね。主にツイッター上ですけれど。 なかざわ:これはもう一度見たいと思っていたファン、多いはずですよ。私も含めて。海外でもDVD化されていませんし。人間って、多感な時期であったり、ある特定の年代に見て「これは!」と感じた映画に対する思い入れは強いと思うんです。で、そういうのに限って見られないことが多くて。その“飢え”と“渇き”でみんな悶々とするという…(笑)。 飯森:映画の本質ですからね。「スター・ウォーズ」のように大勢が待ち焦がれて劇場へ足を運んで行列する作品もあれば、そうではないけれど忘れ難い映画というものもあるわけじゃないですか。ザ・シネマとしては、そうした部分もちゃんとカバーできないだろうかと考え、作品を調達しているわけです。 なかざわ:「そういうチャンネルがないとマジで困るよ!」という映画ファンは多いと思います。 注1:1936年生まれ。俳優。「007 リビング・デイライツ」(’87)と「007 ゴールデンアイ」(’95)にも出演。注2:2004年製作。退役軍人が故郷で保安官になって地元の悪を正す。ザ・ロック主演。注3:1972年生まれ。元プロレスラーの俳優。別名ドウェイン・ジョンソンでもお馴染み。代表作は「ワイルド・スピード」シリーズなど。注4:1912年生まれ。監督。代表作「ダーティ・ハリー」(’71)など。クリント・イーストウッドの師匠でもある。1991年死去。注5:著書「ロバート・アルドリッチ大全」「フィルム・ノワールの光と影」など 次ページ >> こんな無責任な男ってアリかよっていう主人公(なかざわ) 「スパニッシュ・アフェア」COPYRIGHT © 2015 BY PARAMOUNT PICTURES CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 「ザ・キープ」TM, ® & © 2015 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. 「世界殺人公社」TM, ® & © 2015 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. 「黄金の眼」COPYRIGHT © 2015 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. 「くちづけ」TM, ® & © 2015 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. 「ウォーキング・トール」© 2015 by Paramount Pictures Corporation. All rights reserved.

-

COLUMN/コラム2016.06.15

報われない愛のどこまでも暴走・逸脱する軌跡を見つめた異形の傑作〜『ラヴ・ストリームス』〜

ジョン・カサヴェテスの映画ほど、それを見るたび、筆者の胸の内に眠るさまざまな感情をいちどきに揺り動かして心を大いにかき乱し、その強烈で濃密な映画体験を他者にどうにか伝えようと試みても、なかなか言葉でうまく説明できずにもどかしい思いをさせられる、厄介で手強い難物もそう滅多にはない。何とも兇暴、獰猛で、どうにも馴致することのできない始末に負えない野獣、というのが、何よりの第一印象として抜き難くある。 そうしたなか、一昨年刊行された塩田明彦監督の映画講義録「映画術 その演出はなぜ心をつかむのか」の中に、カサヴェテスの映画独自の本質的魅力をきわめて明晰に解き明かす発言が採録されていたので、その一部を手っ取り早くここに拝借・引用させて頂くところから、今回の拙文を始めることにしたい。 「カサヴェテスは、「性格」ではなく「感情」を主役にしたんです。人間の感情そのものを描こうとした。[…中略…] それまでのアメリカ映画の登場人物の作り方というのが、「この人はこういう人なんだ」としか言いようがない、その「性格」が、人物の「行動」のバネになっていたのに対して、カサヴェテスは、「性格」の部分を「感情」に置き換えたわけです。今こういう「感情」だから、この人はこういうふうに「動く」と。 そしてそのとき起こった極めて興味深いことは、感情はしばしば一定しないってことです。感情は驚くほど揺れ動く。一人の人間の感情が5分後に今と同じ感情である保証はない。「あんたなんか大嫌いだ」と言った5分後に、「帰らないで」と言ってるかもしれない。それが人間の感情ってやつなんです。[…中略…] だからひとつひとつのシーンがどんどん長くなってしまって、構成はあるんだけども、構成よりもひとつのシーンの持続によって観客の興味を引っ張っていく。作劇によるサスペンスではなくて、シーンが持続していくなかでの臨場感というか、登場人物たちの感情や行動が一瞬後にはどこへ向かっていくかわからないっていう、そういうハラハラドキドキによってサスペンスを生み出していく。そんなふうに映画を作ることが可能なんだということは、これはやっぱりものすごく革新的な、驚くべき発見だったわけです。」 (同書226-230頁) カサヴェテスを一躍、米インディペンデント映画界の旗手に押し上げた鮮烈な監督デビュー作の『アメリカの影』(58/59)をはじめ、『フェイシズ』(68)、『ハズバンズ』(70)、『こわれゆく女』(74)、『オープニング・ナイト』(77/78)、等々、彼の映画はいずれも、塩田監督が指摘する上記の特質を兼ね備えているが、カサヴェテスの実質的な遺作にして集大成的作品たるこの『ラヴ・ストリームス』(84)も、まさにそうした彼ならではの緊迫したシーンの持続と積み重ねから、映画の全篇が成り立っていると言える。 印象的な場面を列挙していったらそれこそきりがないので、ほんの一例をここに紹介すると、カサヴェテス自ら演じる中年のダンディな流行作家が、物語の中盤で息子の少年と繰り広げる強烈な一幕。取材と称してたえず周囲に若い女性たちをはべらせ、一見華やかで享楽的な生活を送る彼は、とうに別れた前妻からある日突然押しつけられて、初めて顔を合わせた8歳の息子の少年をひと晩預かることになる。しかし、養育者たる父親としての責任や自覚、世間的な常識に欠ける彼は、親子揃ってラスベガスまで出かけた後、息子の方はホテルの一室に置いてきぼりにして、自分一人でさっさと夜の街へ遊びに繰り出し、翌朝、すっかり遊び疲れてホテルの部屋に戻ったところで、「家へ帰りたい、早くママの所に戻りたい」と泣きべそをかきながら訴える我が子と対面するはめになるのだ。 そこでやむなく彼は息子を、今や別の男性と暮らす前妻の家までタクシーで送り届けるものの、少年は車を降りると、逃げ去るようにして家まで飛んでいって、玄関のドアに自らの頭を叩きつけながら「ママ!」と必死に叫び声を上げ、ついに彼の額は血だらけになってしまう。そして、少年のそのさまを目の当たりにして血相を変えた義理の父親は、様子を伺いに玄関先まで顔を出したカサヴェテスを、容赦なく叩きのめすことになる。そして、あえなく地面に倒れ込んだカサヴェテスに対して、今度は少年が驚くべきことに、「パパ、愛してる。アイ・ラヴ・ユー」と呼びかけるまでに至るのだ! それにしても、彼ら親子が繰り広げる葛藤劇の、何という生々しい臨場感とその切迫した緊張感の持続。そして、どこまでも自在に伸縮・変転する、親子の間の距離と関係性。 双方の関係がまだ確立されていない白紙の状態でぎこちなく向き合った登場人物たちが、お互いに手探りしながら、何とか必死にコミュニケーションを取り交わそうと綱渡りの芝居を繰り広げる。見ていて思わず神経がささくれ立つようなピンと張りつめた空気の中にどこか滑稽さも入り混じった、そうしたまさにカサヴェテス的というほかない切羽詰まった状況に、我々観客はこれまでにも彼の数々の映画の中で幾度となく立ち会い、一瞬先には一体どこへ転ぶとも知れぬその緊迫したドラマの行く末を、息を詰めてじっと見守ってきた。徹夜作業明けの夫が不意に自宅に引き連れてきた大勢の仕事仲間たちに、朝食を振る舞って懸命にもてなそうと相努める『こわれゆく女』の情緒不安定な妻。あるいは、新作の舞台公演の初日の晩に泥酔状態で姿を見せ、すっかり困惑気味の共演者たちと文字通り舞台上で綱渡りの即興芝居を繰り広げる、『オープニング・ナイト』のヴェテラン女優、等々。先に紹介した本作の例も、それを端的に示す好例の一つと言える。 ■強制終了させられた愛の向かう先 そして、カサヴェテス演じる男性主人公の姉役でこの『ラヴ・ストリームス』の物語に登場し、弟にもましてエキセントリックで強烈な個性と異彩を放つヒロインを演じるのが、言わずと知れた、カサヴェテスのミューズにして生涯の伴侶・共犯者たる名女優ジーナ・ローランズ。本作でカサヴェテスの演じる役柄が、妻子との家庭生活を各自おっぽり出して中年男同士で馬鹿騒ぎに興じる『ハズバンズ』の3人の夫たち、あるいは、『チャイニーズ・ブッキーを殺した男』(76/78)でベン・ギャザラが演じたダンディな主人公を、大なり小なり受け継ぐ形で生み出されたキャラクターとみなせるのに対して、ローランズがここで演じるヒロインも、上記の『こわれゆく女』や『オープニング・ナイト』で彼女自身が圧巻の鬼気迫るパフォーマンスで演じてみせた、精神のバランスを失って次第にこわれゆく女性像の延長線上に位置すると言っていいだろう。 先に見たように、本作のカサヴェテスが、うわべは華やかな生活を送っているようでいて、その実、本当の愛を知らないために実の我が子や他者との適切な距離感を取れないでいるのとは好対照をなすかのように、ここでローランズが演じるヒロインは、夫や娘をあまりにも深く愛するがゆえに、かえって彼らからすっかり疎んじられ、離婚協議が進んでもその現実をなかなか受け入れられずに苦悩することになる。 「愛は川のように流れるものよ。絶えず流れ、決して止まらない」と彼女は言う。それに対して精神科医は、「いや、止まるよ」と醒めた表情で答えるが、ローランズはあくまで、「いいえ、止まらないわ」と言い放つのである。そして、彼女のこの狂おしいまでに過剰な愛が、思いも寄らぬ娘の発言によって唐突に流れを断ち切られ、いわば強制終了がかかると、ローランズはまるで突如電源を切られたロボットよろしく生気を失って動作が鈍くなり、呆気ないほど静かに床に崩れ落ちることになるのだ。 あるいはまた、精神科医の勧めに従って、いったんは外国まで気晴らしの旅行に出かけてどうにか立ち直り、元気に回復したところを夫に証明してみせようと、「私はいまやもうほとんど狂ってなんかないわ (I’m almost not crazy now.)」と長距離電話をかけたのに、「俺にはそんなこと、どうでもいい」と冷たくあしらわれたローランズが、衝動的な殺意と狂気に駆られ、必死で逃げまどう夫を自らの運転する猛スピードの車で轢き殺す白昼夢を見る戦慄的な一場面で、宙高く舞いながら空転する車のホイールを見よ! 本来の対象である夫や娘への彼女の溢れんばかりの愛情が拒絶され、その矛先をやむなくよそへ向けざるを得なくなったローランズの感情の暴走と常軌を逸した突飛な行動は、この後もさらにどんどんエスカレートしていき、ついには弟の暮らす邸宅へ、ペット・ショップから買い込んだ小型の馬や山羊、鶏やアヒル、インコに犬など、ありとあらゆる動物を連れ帰ることで、一つのピークを迎えることになる。そして、笑うに笑えず、泣くに泣けない、悲喜劇的な混乱状況をその場に持ち込み、ただただ唖然・呆然として困惑する弟のカサヴェテスや我々観客を尻目に、当の彼女本人は、またしても動作不能に陥って昏倒してしまうのである。まったくもう困ったものだ、やれやれ。しかも、これで終わりかと思うと、さらなるダメ押しパンチがこの先になお控えているので、観客はくれぐれも彼女にご用心! いくら強制終了がかかろうとも、彼女の愛は一向にとどまることを知らないのである。 ■カサヴェテスの遺作!? オープンエンドな、とりあえずの終着点 ところで、『ラヴ・ストリームス』を製作しているさなか、既に病魔に侵されて自らの死期が近いことを悟っていたカサヴェテスは、映画のラスト、彼演じる男性主人公がガラス窓越しにカメラに向かって手を振る些か謎めいた仕草を、この世に対する別れの挨拶として自覚的に撮り上げたのだ、とする意見が一部にある。しかし、個人的な実感からすると、カサヴェテスの映画と人生に、いかにもそれらしくきっちりと収束してよくできたエンディングなどは、およそ似つかわしくない。 周知の通り、カサヴェテスは『ラヴ・ストリームス』を完成した後もなお数年間しぶとく生き延び、盟友ピーター・フォークの助けを求める緊急要請に応じて、本来、別人の手で撮影が進んでいた彼の出演する犯罪喜劇『ビッグ・トラブル』(86)の監督の座をやむなく途中から引き継いだ。しかし、映画の題名をそのまま地で行くように、さらには、かつての『愛の奇跡』(63)の悪夢を再現するかのように、カサヴェテスはまたしても製作会社側と衝突して最終編集権を奪われ、しかも監督クレジットには彼の名前が残されるという不本意かつ最悪な状態で、名目上の遺作をこの世に置き土産として残す結果とあいなった。彼自身は生前、それを痛恨の極みとして大いに悔やんだらしいが、それはそれでまた、前述のローランズの例と同様、いかにもカサヴェテス的な悲喜劇と言えるのではないだろうか。 カサヴェテスの映画は、世の中の他のすべての映画と同様、無論、ラストに物語上の結末らしきものが訪れて一応終わりはするものの、むしろそこがまた起点になって、次のドラマがすぐに始まりそうな予感に満ち溢れている。『オープニング・ナイト』がまさにそうであるように、エンディングではなく、オープニングが訪れて、そこからまた新たなドラマが幕を開けるのだ。残念ながらカサヴェテスその人はもうこの世を去っていないが、しかし我々観客は、彼の映画を見返すたび、その登場人物たち一人一人を駆り立て突き動かしている切迫した感情と魂の震えを自らのものとして受け止め、彼らと喜怒哀楽や苦悩を共に分かち合いながら、その濃密で奥深い人間ドラマに深く心を揺さぶられ続けることだろう。■ TM, ® & © 2016 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2016.06.11

演出、撮影、編集をワンマンに全部手がけつつも、珍しく役者の演技とストーリーを優先させた、ソダーバーグの異色作にして到達点〜『恋するリベラーチェ』〜

ソダーバーグの「映画監督やめたい」発言はほとんど年中行事化していたので、真に受けていた人は少ないだろう。ただ世間的には『サイド・エフェクト』(2013)が引退作とされており、不幸にも割りを食ったのがその直後に発表された『恋するリベラーチェ』である。 実は『恋するリベラーチェ』は本国アメリカでは「映画」としてカウントされていない。カンヌ国際映画祭に公式出品され、日本を始め多くの国々で劇場公開されているにも関わらず、である。 その理由は、アメリカではケーブルテレビ局でお披露目されたからで、あくまでも「テレビドラマ」扱いなのだ。ただしエミー賞のミニシリーズ/テレビ映画部門では作品賞、監督賞、主演男優賞など11部門を独占している。企画を蹴った映画スタジオの重役陣はさぞや歯噛みしたに違いない。 『恋するリベラーチェ』は1940年代から80年代にかけて活躍した実在のピアニスト、リベラーチェの伝記映画である。リベラーチェはクラシック畑の出身ながら、絢爛豪華な衣装とショーアップされたステージでポップスター的な人気を集めた。同性愛者であることは公然の秘密だったが、本人は決して認めようとはしなかった。映画ではリベラーチェの恋人だったスコット・ソーントンの回想録をもとに、ソーントンとリベラーチェの愛憎劇をブラックユーモアまじりに綴っている。 ソダーバーグは『トラフィック』(2000)の撮影時に早くもマイケル・ダグラスにリベラーチェ役を打診していたという。しかし映画が完成するまでに13年もの歳月がかかった。ダグラスの喉頭がんで企画が消滅しそうになったりもしたが、最大の障壁は「あまりにも同性愛的すぎる」という映画スタジオからの拒絶だった。 当時のソダーバーグのハリウッドでの立ち位置を整理しておきたい。ソダーバーグがリチャード・ラグラヴェネーズ(『フィッシャー・キング』)に『恋するリベラーチェ』の脚本を依頼したのが2008年の夏。ちょうど『チェ』二部作を完成させ、アメリカでの配給が決まらず宙ぶらりんになっていた時期である。 『チェ』二部作が配給を渋られたのは、ほぼ全編がスペイン語の作品だったから。「アメリカ市場のために英語で作れ」という要望を「英語の文化的帝国主義はもはやナンセンス」とはねつけたのだ。政治的な主張というよりも、スペイン語で話すラテンアメリカの人々を描いた実話なのだからスペイン語で撮るのが当然――という素直すぎる理由である。 また前々年には趣味性の強い実験作『さらば、ベルリン』が大コケ、前年に発表したヒットシリーズの第三弾『オーシャンズ13』も期待されていたほどの興収を上げることはできなかった。『チェ』でもハリウッドと揉めたソダーバーグはリスキーな企画ばかり撮りたがる厄介な大物監督という、一種の要注意人物だったのだ。 一方ソダーバーグにしてみれば、次々と浮かぶ刺激的なアイデアを実現させたいのになかなか資金が集まらないフラストレーションが溜まる状況が続いており、それが度重なる「引退発言」にも繋がっていく。 「同性愛」を理由に出資を断られたことについて、ソダーバーグは「『ブロークバック・マウンテン』以降の時代に信じられないよ、しかもこっちはもっと笑える映画だっていうのにね」と皮肉っていた。しかし2009年のアカデミー賞ではゲイの政治家の伝記映画『ミルク』が主演男優賞など二冠に輝いており、「同性愛的」という建前の裏にはソダーバーグへの警戒感もあったのだろう。 最終的に『恋するリベラーチェ』に出資したのが、アメリカの大手ケーブルテレビ局HBOだった。スピルバーグとトム・ハンクスが製作総指揮を務めた大作シリーズ「バンド・オブ・ブラザーズ」(2001)など、映画人とのコラボレーションに積極的な局である。製作費2300万ドルは決して安い買い物ではなかったはずだが、エミー賞11部門独占という成果を思えば双方にとって幸せな契約だったと言っていい。 そして映画業界への不満を募らせていたソダーバーグは、これ以降テレビシリーズの「The Knick」に着手したり、クロエ・グレース・モレッツ主演の舞台劇を演出したり、通販サイトを始めたりと映画以外の分野にワーカホリックっぷりを発揮し始める。 可笑しいのが『マジック・マイク』(2012)の続編『マジック・マイクXXL』(2015)で監督を盟友グレゴリー・ジェイコブスに任せながらも、製作総指揮、撮影監督、編集の三役を務めていたこと。自らカメラを回し編集も手掛けるのはソダーバーグのスタイルだが、他人が監督する映画で撮影や編集を担当するのは初めて。本人にも言い分はあるだろうが、そこまでするなら監督もやれよと言いたくもなる。 さて『恋するリベラーチェ』に話を戻そう。本作でソダーバーグは、おそらくデビュー作以来初めて「コンセプトありき」の方法論を捨てた。いや、「捨てた」は言い過ぎにしても、自分自身の表現欲よりも役者の演技とストーリーを優先させているのだ。 基本的にソダーバーグはコンセプト先行型の監督で、作品ごとの狙いがビジュアルにも反映されている。最もわかりやすい成功例が、物語の舞台となる三つの場所を色の異なるレンズフィルターで表現した『トラフィック』だろう。ただしコンセプトが勝ちすぎて「スタイルばかりで空疎」と批判されるケースも少なくなく、才気ゆえの諸刃の剣でもあった。 しかし『恋するリベラーチェ』では、彼の一番の武器である「センス」や「技巧」をみごとに抑制しているのだ。最も印象の残るのはリベラーチェに扮したマイケル・ダグラスとスコット・ソーントン役のマット・デイモンの素晴らしい演技であり、2人の繊細なやり取りが醸し出す可笑しさや哀愁なのである。 もちろん「技巧」や「センス」を捨てたわけではない。ソフトフォーカスを多用した撮影はレトロな時代感を出すだけでなく、年甲斐もなく若さを追い求めるリベラーチェの脳内ファンタジーの写し絵でもある。ドラッグでラリっているシーンのピンボケとフォーカスの絶妙なバランス加減も、監督自身がカメラを回しているからこそできる力技だ。 ジャンプカットを多用する得意のトリッキーな編集は控えめに、編集のさりげなさはもはや小憎たらしいほど。BGMに頼らずリズムを感じさせる音楽的なカッティングも冴えている 全米映画監督協会の規定のせいで撮影ではピーター・アンドリュース、編集ではメアリー・アン・バーナードと別名義になっているのは『トラフィック』以降のお約束。理不尽なのは撮影監督としても編集者としても映画界隈で明らかに過小評価されていること。「なんでも自分でやりたがる器用貧乏」というわけだ。しかしピーター・アンドリュースとして手がけた映画は19本を数え、テレビシリーズも含めると相当な仕事量にのぼる。明言しておくが出しゃばり監督の余技などではまったくない。 演出、撮影、編集という映画の基本が三位一体となり、過不足なく「人間」と「物語」を語ってみせる。当たり前といえば当たり前だが、ソダーバーグが叩き出す精度の高さはもはや円熟の境地。ひとつの到達点と呼ぶべき『恋するリベラーチェ』を観て、どうかソダーバーグの妙技を堪能していただきたい。■ © 2016 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, INC.

-

COLUMN/コラム2016.06.04

フランス映画史に名を刻む元アイドル女優、ソフィ・マルソーの誇れる起動点~『ラ・ブーム』1&2~

『ラ・ブーム』とはフランス語でホムパの意味。それも、リセに通うまだ10代半ばのリセアン、リセエンヌたちが、週末の夜、友達の家に集まって、ダンスやキスやハグをして盛り上がる(タバコも)、要は大人禁制の持ち寄り出会い系パーティを差す俗語。1980年に映画が公開された時、なるほど思春期に突入すると同時にこんな場が与えられるから、フランスの子供は概ね早熟なんだ!?、それを許す大人社会は寛容なんだ!?と、人知れず納得したものだが、パリ在住の日本人によると、このラ・ブーム、今でも子供たちの間でレギュラー行事として浸透しているらしい。一時のブーム(流行)じゃなかったのだ。 13歳のリセエンヌ、ヴィックがバカンス明けに学校に戻ってから、歯科医の父、フランソワ(クロード・ブラッスール)とイラストレーターの母(ブリジット・フォッセ-)の別居騒動に悩まされながらも、やたらさばけた曾祖母のアドバイスを受けつつ、ブームで出会ったマチューとの恋擬きを経て、14歳のバースディ・ブームを主催するまでが、第1作『ラ・ブーム』のプロット。公開時、若い観客狙いの凡庸な青春ラブロマンスとしてカテゴライズされていた本作だが、蓋を開けてみると、母国フランスで450万人を動員し、ヨーロッパ各国とアジア、特に日本で大ヒットを記録。この結果は監督のクロード・ピノトーにとっても想定外だったらしく、当時ピノトーは「日本の若者がどういう状況に置かれているか不明だが、恐らく、どこにでもある親子の話だから理解してくれたのでは?」という驚きのコメントを残している。 でも、改めて映画をチェックしてみると、フランスのエスプリと、懐かしい80年代カルチャーと、何よりも、主人公のヴィックを演じるソフィ・マルソーを始め、俳優たちが奏でる演技のアンサンブルが程よいバランスで配置されたヒット作であることが分かる。第1作のバレエ教室が、第2作『ラ・ブーム2』ではモダンダンスに変わるリセの自由なカリキュラム、最初のブームでマチューがヴィックに"ウォークマン"を介して聴かせる主題歌"愛のファンタジー"の痺れるメロディ、休日子供たちが集まるローラーディスコやキックボクシング会場、それでもさすがに文化大国らしく、子供の頃から親しむミハイル・バリシニコフやアレキサンダー・ゴドノフ等、超一流のクラシックバレエetc。 中でも、“シネマ解放区”視聴者の肝をくすぐるに違いない映画ネタは見逃し厳禁だ。ヴィックたちが『お熱いのがお好き』(59)を観に出かけたパリの名画座では、ダスティン・ホフマンの『小さな巨人』(70)が同時上映されていて、第2作のヴィックのボーイフレンド、フィリップは『クロサワ映画は雨のシーンが淋しい』と、墨汁の雨を知ってか知らずか生意気なコメント。モダンダンスを踊っていたヴィックが『雨に唄えば』(52)のデビー・レイノルズやシド・チャリシーに変身するイメージショットや、80年代、フランスでもセックスシンボルだったロバート・レッドフォードとジャン=ポール・ベルモンドのポートレートが相次いで登場する等、脚本も担当したピノトーのフランス映画だけに特化しないフラットな姿勢が、ディテールに滲み出て楽しいことこの上ない。 そして、ソフィ・マルソーだ。ヴィック役のオーディションに参加した、役柄と同じく当時まだ13歳の彼女のラッシュを見た配給元、ゴーモンの社長は、迷わず長期契約を決断したという。生粋のフランス人であるにも関わらず、どこかオリエンタルな雰囲気を漂わせるルックといい、ヴィックの揺れ動く心理を素直に表現できる天性の感性といい、彼女はこのヒロインに必要な要素を兼ね備えていたからだ。そして、社長の判断は正しかった。映画は前記のようにヨーロッパとアジアで大ヒットし、ソフィはヴィック役を踏み台にして80年代を代表するアイドル女優として脚光を浴びることになるのだから。 庶民的な点もソフィの魅力だ。ヴィックは歯科医とイラストレーターの娘だから、フランスでは中産階級に属すると思われるが、ソフィ自身はトラック運転手とデパート店員を両親に持つ貧しい家で育ち、ヴィックとは違い、9歳の時に父母は離婚。ヴィック役をゲットしたのは、母親と2人でモデル事務所を行脚していた矢先のことだったという。そんな家庭の事情もあったのか、『ラ・ブーム』2作を撮り終えた時点で、ゴーモンと100万フランで長期契約を締結。初恋に胸をときめかせるヴィックとは違い、しっかりと先を見据えていたソフィである。 さらにここから、彼女は怒濤の女優人生を歩むことになる。ゴーモンと長期契約を結んだ同じ年の1982年、『ラ・ブーム2』でアイドル女優としては極めて稀なセザール賞最優秀新人賞を受賞。その後、大人の女優へのシフトチェンジは難しいと踏んでいた多くのファンや業界関係者の予想を覆し、大作戦争ロマン『フォート・サガン』(84)でジェラール・ドパルデュー、カトリーヌ・ドヌーブというフランス映画界の両巨頭と堂々対峙。続くドストエフスキーの『白痴』を基にした『狂気の愛』(85)では、『ラ・ブーム2』でちょっぴり垣間見せた豊満なバストを惜しげもなく晒してヌードシーンに挑戦。撮影中恋に落ちた26歳年上の監督、アンジェイ・ズウラスキーとは、その後、実に17年間に渡り生活を共にし、一児を設けている。これを怒濤と言わずして何と表現する!? 1990年代には、メル・ギブソン監督、主演の『ブレイブハート』(95)や007シリーズ『ワールド・イズ・ノット・イナフ』(99)でボンドガールを演じる等、果敢にハリウッドに出て行ったのは、もしかして、映画人としてボーダレスな視点を持っていた恩師、クロード・ピノトーの影響だろうか? 2003年には、フランス人の理想像を海外に示した長年の功績に対して、フランス政府から芸術文化勲章が授与される。それは、かつて共演したドヌーブ、ドパルデュー、そして、ベルモンド等、映画界のレジェンドに次ぐ快挙であり、栄誉だった。また、シトロエンは中国で展開するキャンペーンモデルに同国でも依然人気が高いソフィを指名。その際の契約金も含めて、2013年の彼女の年収は締めて16億円だったことが、フランスの女性向けウェブサイト"テラフェミナ"上に掲載されている。 筆者は『ワールド・イズ・ノット・イナフ』のキャンペーンで来日した生ソフィをこの目で目撃しているが、記者会見の会場に現れた時のオーラは半端なく、同席したもう1人のボンドガール、デニース・リチャーズがまるで付き人に見えたほど。黒いシルクのパンタロンの上からでもはっきり分かるプリケツに釘つげになった記者は多かったはずだ。あれから17年、きめ細かい肌の艶とストレートのブルネットは49歳の今も少しも変わらず、各国のメディアは"理想的エイジング"のロールモデルとして熱い視線を送っている。そんなソフィ・マルソーがイザベル・ユペールやジュリエット・ビノシュのような演技派路線とは一線を画し、監督もこなす傍らで小説家としても認知される元アイドル女優の生き残りとして今も輝いていられるのは、一重に『ラ・ブーム』のおかげ。シリーズ2作は、大女優の起動点として誇るに値する懐かしさと瑞々しさに溢れている。■ © 1982 Gaumont - Dassault Multimedia