検索結果

-

PROGRAM/放送作品

秘密と嘘

心の琴線に触れるM・リーによる傑作。’96年度カンヌ映画祭パルム・ドール受賞作

M・リーの名を世界に知らしめたヒューマン・ドラマ。出演はリー作品に欠かせないT・スポールを始め実力派が勢ぞろいした。特に主演のB・ブレッシンの熱演は圧巻。カンヌ映画祭パルム・ドール受賞作。

-

COLUMN/コラム2018.03.21

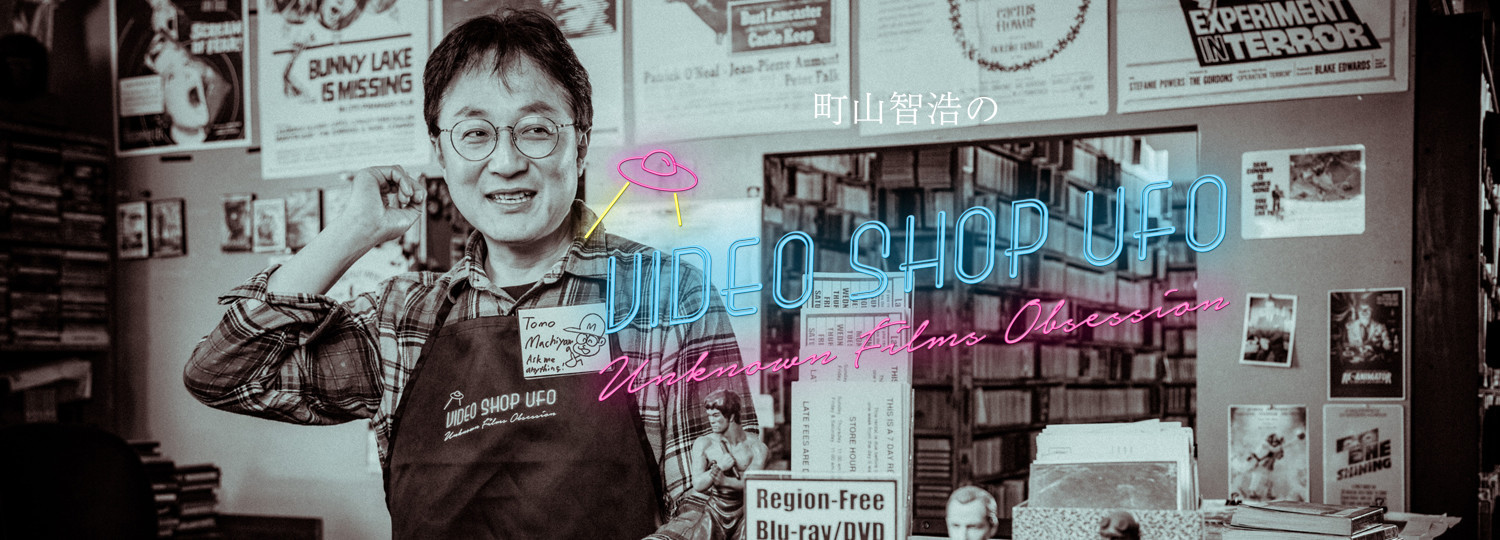

町山智浩のVIDEO SHOP UFO

<ザ・シネマ公式YOUTUBEへ遷移します>ビデオショップ店長に扮した映画評論家・町山智浩が「今の時代、忘れられかけてしまっている、またはソフトでの鑑賞も困難になってしまっている、しかし大変素晴らしい映画」という条件で作品を厳選。その映画を自ら解説するという企画。洋画専門チャンネル ザ・シネマでは本編を放送し、その前後に前解説と後解説(ネタバレ含む)を付けてお届け。前解説はここザ・シネマ公式YouTubeチャンネルにもアップしていきます。

-

PROGRAM/放送作品

豹/ジャガー

監督コルブッチ×主演ネロ。マカロニを創った2人の男が再びコンビを組むメキシコ革命大冒険譚

監督コルブッチ×主演ネロと言えば『続・荒野の用心棒』の名コンビ。レオーネ×イーストウッドのコンビと並ぶ、マカロニ・ウエスタンのパイオニアだ。メキシコ革命を舞台にした男くさいドラマが本作では描かれる。

-

COLUMN/コラム2015.11.30

男たちのシネマ愛①愛すべき、未DVD・ブルーレイ化作品(1)

なかざわ:今回はザ・シネマで12月に放送される未DVD・ブルーレイ化作品についてお話しさせて頂ければと思います。12月は6つの未DVD・ブルーレイ化作品、「スパニッシュ・アフェア」「ザ・キープ」「世界殺人公社」「黄金の眼」「くちづけ」「ウォーキング・トール」がラインアップされていますが、どれも日本ではほとんど見る機会がない映画ばかりですよね。その大きな理由の1つとして、地上波の洋画番組がほとんどなくなってしまったことがあると思います。例えば、「ウォーキング・トール」や「世界殺人公社」などは、昔は地上波でも放送がありましたよね。 飯森:こういう作品も、昔なら民放さんが放送権をまとめ買いするときに一緒に付いてきたんじゃないかな。実は「ザ・キープ」は1月に吹き替え版を放送する予定で、テープを取り寄せてみたところ、確か1989年に日テレ系だかの「特選シネマ」っていう洋画枠で放送しているんですよ。聞いたことあります? なかざわ:ないですねー。 飯森:昔はテレビにも映画放送枠がいっぱいありましたからね。VHSバブルの時はなんでもかんでもVHSで出ましたし。 なかざわ:あと、ザ・シネマを含めてCSの洋画専門チャンネルは幾つもありますが、どうしても最近の映画に比重が置かれてしまいますから、古い映画はこぼれ落ちちゃいますよね。 飯森:お金があれば全米ナンバーワン・ヒットみたいな映画、なければ次に視聴率の稼げそうなアクションで新しいやつ。例えば、「ウォーキング・トール」のジョー・ドン・ベイカー(注1)と言っても今の若い人にはピンと来ないから、説明が必要になる。でも、リメイク版「ワイルド・タウン/英雄伝説」(注2)のザ・ロック(注3)なら一発で分かる。だから、どうしてもそっちの方に偏りがちになりますよね。ただ、それじゃいかんと。映画専門チャンネルとして、映画の面白さをお伝えしていくのに、映画好きの方々が「昔見たけどもう一度見たかったんだ」とか、「なんとしても見たかったけど手段がなかったんだ」という作品も汲み取らないといけない。それに、そういう映画が1本でもあれば加入してくれる方は必ずいらっしゃると思います。 なかざわ:昔マニア系の映画ショップで仕入れを担当していたことがあるんですが、実際、既にDVDが普及しているのに、DVDになってなく、レアな映画の高額なVHSテープを喜んで買っていかれるお客さんもいましたよ。ファン心理ってそういうものですよね。 飯森:僕もいまだにネットのオークションで高いVHSを落としますもん。映画ファンの飢餓感というのはよく分かってますから、さすがにそういう映画ばかりで埋め尽くすわけにはいきませんけど、たとえ全体の5%でも10%でも常に用意するようにしたい。放送が実現するかどうかは別にして、リクエストがあればゲットするために汗はかきますし。映画ライターの皆さんにもヒアリングをして、どうしても見たい映画のリストを回収した結果、12月はこの放送ラインアップだったわけです。実際は、候補として未DVD・ブルーレイ化作品はもっとあったんですが、さまざまな事情からふるい落とされて、今回の6本になりました。 なかざわ:今回、ラインアップを決めるにあたって、特に印象深かった作品は何ですか? 飯森:ドン・シーゲル監督(注4)の「スパニッシュ・アフェア」ですね。シーゲルについてずっと書かれている映画評論家の桑野仁さん(注5)が、これだけは見たことがないと。 なかざわ:アメリカでもソフト化されていませんしね。 飯森:もしかすると、本邦初公開の可能性があるんですよ。ドン・シーゲル絡みの仕事を長年やってきたけれど、これだけが日本へ入ってきた形跡がないので、是非とも紹介したいんだという熱心なメールを桑野さんから頂きまして、そこまでおっしゃるならば最優先の事案として動きましょう、ということで入手したんです。 なかざわ:映画ファンであれば、もちろん自分が見たいということもありますけど、同時に世の中にはきっと自分と同じような人がいるはずだから、そういう人たちにも見てもらいたいという気持ちにはなりますよね。 飯森:あと「ザ・キープ」の放送告知をした際、ザ・シネマとしては異例と言えるくらいの大反響がありましたね。主にツイッター上ですけれど。 なかざわ:これはもう一度見たいと思っていたファン、多いはずですよ。私も含めて。海外でもDVD化されていませんし。人間って、多感な時期であったり、ある特定の年代に見て「これは!」と感じた映画に対する思い入れは強いと思うんです。で、そういうのに限って見られないことが多くて。その“飢え”と“渇き”でみんな悶々とするという…(笑)。 飯森:映画の本質ですからね。「スター・ウォーズ」のように大勢が待ち焦がれて劇場へ足を運んで行列する作品もあれば、そうではないけれど忘れ難い映画というものもあるわけじゃないですか。ザ・シネマとしては、そうした部分もちゃんとカバーできないだろうかと考え、作品を調達しているわけです。 なかざわ:「そういうチャンネルがないとマジで困るよ!」という映画ファンは多いと思います。 注1:1936年生まれ。俳優。「007 リビング・デイライツ」(’87)と「007 ゴールデンアイ」(’95)にも出演。注2:2004年製作。退役軍人が故郷で保安官になって地元の悪を正す。ザ・ロック主演。注3:1972年生まれ。元プロレスラーの俳優。別名ドウェイン・ジョンソンでもお馴染み。代表作は「ワイルド・スピード」シリーズなど。注4:1912年生まれ。監督。代表作「ダーティ・ハリー」(’71)など。クリント・イーストウッドの師匠でもある。1991年死去。注5:著書「ロバート・アルドリッチ大全」「フィルム・ノワールの光と影」など 次ページ >> こんな無責任な男ってアリかよっていう主人公(なかざわ) 「スパニッシュ・アフェア」COPYRIGHT © 2015 BY PARAMOUNT PICTURES CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 「ザ・キープ」TM, ® & © 2015 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. 「世界殺人公社」TM, ® & © 2015 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. 「黄金の眼」COPYRIGHT © 2015 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. 「くちづけ」TM, ® & © 2015 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. 「ウォーキング・トール」© 2015 by Paramount Pictures Corporation. All rights reserved.

-

PROGRAM/放送作品

未来警察

暴走するロボットを専門に扱う警察官と、ロボットを操る凶悪犯との闘いを描いた近未来SFアクション

『ジュラシック・パーク』の原作者・脚本家で、『ER 緊急救命室』シリーズの製作総指揮のマイケル・クライトンが監督・脚本を手掛けたSFアクション。主演は、『ミスター・ベースボール』のトム・セレック。

-

COLUMN/コラム2016.06.15

報われない愛のどこまでも暴走・逸脱する軌跡を見つめた異形の傑作〜『ラヴ・ストリームス』〜

ジョン・カサヴェテスの映画ほど、それを見るたび、筆者の胸の内に眠るさまざまな感情をいちどきに揺り動かして心を大いにかき乱し、その強烈で濃密な映画体験を他者にどうにか伝えようと試みても、なかなか言葉でうまく説明できずにもどかしい思いをさせられる、厄介で手強い難物もそう滅多にはない。何とも兇暴、獰猛で、どうにも馴致することのできない始末に負えない野獣、というのが、何よりの第一印象として抜き難くある。 そうしたなか、一昨年刊行された塩田明彦監督の映画講義録「映画術 その演出はなぜ心をつかむのか」の中に、カサヴェテスの映画独自の本質的魅力をきわめて明晰に解き明かす発言が採録されていたので、その一部を手っ取り早くここに拝借・引用させて頂くところから、今回の拙文を始めることにしたい。 「カサヴェテスは、「性格」ではなく「感情」を主役にしたんです。人間の感情そのものを描こうとした。[…中略…] それまでのアメリカ映画の登場人物の作り方というのが、「この人はこういう人なんだ」としか言いようがない、その「性格」が、人物の「行動」のバネになっていたのに対して、カサヴェテスは、「性格」の部分を「感情」に置き換えたわけです。今こういう「感情」だから、この人はこういうふうに「動く」と。 そしてそのとき起こった極めて興味深いことは、感情はしばしば一定しないってことです。感情は驚くほど揺れ動く。一人の人間の感情が5分後に今と同じ感情である保証はない。「あんたなんか大嫌いだ」と言った5分後に、「帰らないで」と言ってるかもしれない。それが人間の感情ってやつなんです。[…中略…] だからひとつひとつのシーンがどんどん長くなってしまって、構成はあるんだけども、構成よりもひとつのシーンの持続によって観客の興味を引っ張っていく。作劇によるサスペンスではなくて、シーンが持続していくなかでの臨場感というか、登場人物たちの感情や行動が一瞬後にはどこへ向かっていくかわからないっていう、そういうハラハラドキドキによってサスペンスを生み出していく。そんなふうに映画を作ることが可能なんだということは、これはやっぱりものすごく革新的な、驚くべき発見だったわけです。」 (同書226-230頁) カサヴェテスを一躍、米インディペンデント映画界の旗手に押し上げた鮮烈な監督デビュー作の『アメリカの影』(58/59)をはじめ、『フェイシズ』(68)、『ハズバンズ』(70)、『こわれゆく女』(74)、『オープニング・ナイト』(77/78)、等々、彼の映画はいずれも、塩田監督が指摘する上記の特質を兼ね備えているが、カサヴェテスの実質的な遺作にして集大成的作品たるこの『ラヴ・ストリームス』(84)も、まさにそうした彼ならではの緊迫したシーンの持続と積み重ねから、映画の全篇が成り立っていると言える。 印象的な場面を列挙していったらそれこそきりがないので、ほんの一例をここに紹介すると、カサヴェテス自ら演じる中年のダンディな流行作家が、物語の中盤で息子の少年と繰り広げる強烈な一幕。取材と称してたえず周囲に若い女性たちをはべらせ、一見華やかで享楽的な生活を送る彼は、とうに別れた前妻からある日突然押しつけられて、初めて顔を合わせた8歳の息子の少年をひと晩預かることになる。しかし、養育者たる父親としての責任や自覚、世間的な常識に欠ける彼は、親子揃ってラスベガスまで出かけた後、息子の方はホテルの一室に置いてきぼりにして、自分一人でさっさと夜の街へ遊びに繰り出し、翌朝、すっかり遊び疲れてホテルの部屋に戻ったところで、「家へ帰りたい、早くママの所に戻りたい」と泣きべそをかきながら訴える我が子と対面するはめになるのだ。 そこでやむなく彼は息子を、今や別の男性と暮らす前妻の家までタクシーで送り届けるものの、少年は車を降りると、逃げ去るようにして家まで飛んでいって、玄関のドアに自らの頭を叩きつけながら「ママ!」と必死に叫び声を上げ、ついに彼の額は血だらけになってしまう。そして、少年のそのさまを目の当たりにして血相を変えた義理の父親は、様子を伺いに玄関先まで顔を出したカサヴェテスを、容赦なく叩きのめすことになる。そして、あえなく地面に倒れ込んだカサヴェテスに対して、今度は少年が驚くべきことに、「パパ、愛してる。アイ・ラヴ・ユー」と呼びかけるまでに至るのだ! それにしても、彼ら親子が繰り広げる葛藤劇の、何という生々しい臨場感とその切迫した緊張感の持続。そして、どこまでも自在に伸縮・変転する、親子の間の距離と関係性。 双方の関係がまだ確立されていない白紙の状態でぎこちなく向き合った登場人物たちが、お互いに手探りしながら、何とか必死にコミュニケーションを取り交わそうと綱渡りの芝居を繰り広げる。見ていて思わず神経がささくれ立つようなピンと張りつめた空気の中にどこか滑稽さも入り混じった、そうしたまさにカサヴェテス的というほかない切羽詰まった状況に、我々観客はこれまでにも彼の数々の映画の中で幾度となく立ち会い、一瞬先には一体どこへ転ぶとも知れぬその緊迫したドラマの行く末を、息を詰めてじっと見守ってきた。徹夜作業明けの夫が不意に自宅に引き連れてきた大勢の仕事仲間たちに、朝食を振る舞って懸命にもてなそうと相努める『こわれゆく女』の情緒不安定な妻。あるいは、新作の舞台公演の初日の晩に泥酔状態で姿を見せ、すっかり困惑気味の共演者たちと文字通り舞台上で綱渡りの即興芝居を繰り広げる、『オープニング・ナイト』のヴェテラン女優、等々。先に紹介した本作の例も、それを端的に示す好例の一つと言える。 ■強制終了させられた愛の向かう先 そして、カサヴェテス演じる男性主人公の姉役でこの『ラヴ・ストリームス』の物語に登場し、弟にもましてエキセントリックで強烈な個性と異彩を放つヒロインを演じるのが、言わずと知れた、カサヴェテスのミューズにして生涯の伴侶・共犯者たる名女優ジーナ・ローランズ。本作でカサヴェテスの演じる役柄が、妻子との家庭生活を各自おっぽり出して中年男同士で馬鹿騒ぎに興じる『ハズバンズ』の3人の夫たち、あるいは、『チャイニーズ・ブッキーを殺した男』(76/78)でベン・ギャザラが演じたダンディな主人公を、大なり小なり受け継ぐ形で生み出されたキャラクターとみなせるのに対して、ローランズがここで演じるヒロインも、上記の『こわれゆく女』や『オープニング・ナイト』で彼女自身が圧巻の鬼気迫るパフォーマンスで演じてみせた、精神のバランスを失って次第にこわれゆく女性像の延長線上に位置すると言っていいだろう。 先に見たように、本作のカサヴェテスが、うわべは華やかな生活を送っているようでいて、その実、本当の愛を知らないために実の我が子や他者との適切な距離感を取れないでいるのとは好対照をなすかのように、ここでローランズが演じるヒロインは、夫や娘をあまりにも深く愛するがゆえに、かえって彼らからすっかり疎んじられ、離婚協議が進んでもその現実をなかなか受け入れられずに苦悩することになる。 「愛は川のように流れるものよ。絶えず流れ、決して止まらない」と彼女は言う。それに対して精神科医は、「いや、止まるよ」と醒めた表情で答えるが、ローランズはあくまで、「いいえ、止まらないわ」と言い放つのである。そして、彼女のこの狂おしいまでに過剰な愛が、思いも寄らぬ娘の発言によって唐突に流れを断ち切られ、いわば強制終了がかかると、ローランズはまるで突如電源を切られたロボットよろしく生気を失って動作が鈍くなり、呆気ないほど静かに床に崩れ落ちることになるのだ。 あるいはまた、精神科医の勧めに従って、いったんは外国まで気晴らしの旅行に出かけてどうにか立ち直り、元気に回復したところを夫に証明してみせようと、「私はいまやもうほとんど狂ってなんかないわ (I’m almost not crazy now.)」と長距離電話をかけたのに、「俺にはそんなこと、どうでもいい」と冷たくあしらわれたローランズが、衝動的な殺意と狂気に駆られ、必死で逃げまどう夫を自らの運転する猛スピードの車で轢き殺す白昼夢を見る戦慄的な一場面で、宙高く舞いながら空転する車のホイールを見よ! 本来の対象である夫や娘への彼女の溢れんばかりの愛情が拒絶され、その矛先をやむなくよそへ向けざるを得なくなったローランズの感情の暴走と常軌を逸した突飛な行動は、この後もさらにどんどんエスカレートしていき、ついには弟の暮らす邸宅へ、ペット・ショップから買い込んだ小型の馬や山羊、鶏やアヒル、インコに犬など、ありとあらゆる動物を連れ帰ることで、一つのピークを迎えることになる。そして、笑うに笑えず、泣くに泣けない、悲喜劇的な混乱状況をその場に持ち込み、ただただ唖然・呆然として困惑する弟のカサヴェテスや我々観客を尻目に、当の彼女本人は、またしても動作不能に陥って昏倒してしまうのである。まったくもう困ったものだ、やれやれ。しかも、これで終わりかと思うと、さらなるダメ押しパンチがこの先になお控えているので、観客はくれぐれも彼女にご用心! いくら強制終了がかかろうとも、彼女の愛は一向にとどまることを知らないのである。 ■カサヴェテスの遺作!? オープンエンドな、とりあえずの終着点 ところで、『ラヴ・ストリームス』を製作しているさなか、既に病魔に侵されて自らの死期が近いことを悟っていたカサヴェテスは、映画のラスト、彼演じる男性主人公がガラス窓越しにカメラに向かって手を振る些か謎めいた仕草を、この世に対する別れの挨拶として自覚的に撮り上げたのだ、とする意見が一部にある。しかし、個人的な実感からすると、カサヴェテスの映画と人生に、いかにもそれらしくきっちりと収束してよくできたエンディングなどは、およそ似つかわしくない。 周知の通り、カサヴェテスは『ラヴ・ストリームス』を完成した後もなお数年間しぶとく生き延び、盟友ピーター・フォークの助けを求める緊急要請に応じて、本来、別人の手で撮影が進んでいた彼の出演する犯罪喜劇『ビッグ・トラブル』(86)の監督の座をやむなく途中から引き継いだ。しかし、映画の題名をそのまま地で行くように、さらには、かつての『愛の奇跡』(63)の悪夢を再現するかのように、カサヴェテスはまたしても製作会社側と衝突して最終編集権を奪われ、しかも監督クレジットには彼の名前が残されるという不本意かつ最悪な状態で、名目上の遺作をこの世に置き土産として残す結果とあいなった。彼自身は生前、それを痛恨の極みとして大いに悔やんだらしいが、それはそれでまた、前述のローランズの例と同様、いかにもカサヴェテス的な悲喜劇と言えるのではないだろうか。 カサヴェテスの映画は、世の中の他のすべての映画と同様、無論、ラストに物語上の結末らしきものが訪れて一応終わりはするものの、むしろそこがまた起点になって、次のドラマがすぐに始まりそうな予感に満ち溢れている。『オープニング・ナイト』がまさにそうであるように、エンディングではなく、オープニングが訪れて、そこからまた新たなドラマが幕を開けるのだ。残念ながらカサヴェテスその人はもうこの世を去っていないが、しかし我々観客は、彼の映画を見返すたび、その登場人物たち一人一人を駆り立て突き動かしている切迫した感情と魂の震えを自らのものとして受け止め、彼らと喜怒哀楽や苦悩を共に分かち合いながら、その濃密で奥深い人間ドラマに深く心を揺さぶられ続けることだろう。■ TM, ® & © 2016 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.

-

PROGRAM/放送作品

木靴の樹

北イタリアの寒村に暮らす4家族の農家の生活を、四季の移ろいと共に丁寧に綴った一大抒情詩

ミレーや、レンブラントの絵画を思い起こさせる美しい構図、カメラワークで、北イタリアの寒村に暮らす貧しい農民の姿を淡々と描く。1978年カンヌ国際映画祭パルム・ドールに輝いた。

-

COLUMN/コラム2016.06.11

演出、撮影、編集をワンマンに全部手がけつつも、珍しく役者の演技とストーリーを優先させた、ソダーバーグの異色作にして到達点〜『恋するリベラーチェ』〜

ソダーバーグの「映画監督やめたい」発言はほとんど年中行事化していたので、真に受けていた人は少ないだろう。ただ世間的には『サイド・エフェクト』(2013)が引退作とされており、不幸にも割りを食ったのがその直後に発表された『恋するリベラーチェ』である。 実は『恋するリベラーチェ』は本国アメリカでは「映画」としてカウントされていない。カンヌ国際映画祭に公式出品され、日本を始め多くの国々で劇場公開されているにも関わらず、である。 その理由は、アメリカではケーブルテレビ局でお披露目されたからで、あくまでも「テレビドラマ」扱いなのだ。ただしエミー賞のミニシリーズ/テレビ映画部門では作品賞、監督賞、主演男優賞など11部門を独占している。企画を蹴った映画スタジオの重役陣はさぞや歯噛みしたに違いない。 『恋するリベラーチェ』は1940年代から80年代にかけて活躍した実在のピアニスト、リベラーチェの伝記映画である。リベラーチェはクラシック畑の出身ながら、絢爛豪華な衣装とショーアップされたステージでポップスター的な人気を集めた。同性愛者であることは公然の秘密だったが、本人は決して認めようとはしなかった。映画ではリベラーチェの恋人だったスコット・ソーントンの回想録をもとに、ソーントンとリベラーチェの愛憎劇をブラックユーモアまじりに綴っている。 ソダーバーグは『トラフィック』(2000)の撮影時に早くもマイケル・ダグラスにリベラーチェ役を打診していたという。しかし映画が完成するまでに13年もの歳月がかかった。ダグラスの喉頭がんで企画が消滅しそうになったりもしたが、最大の障壁は「あまりにも同性愛的すぎる」という映画スタジオからの拒絶だった。 当時のソダーバーグのハリウッドでの立ち位置を整理しておきたい。ソダーバーグがリチャード・ラグラヴェネーズ(『フィッシャー・キング』)に『恋するリベラーチェ』の脚本を依頼したのが2008年の夏。ちょうど『チェ』二部作を完成させ、アメリカでの配給が決まらず宙ぶらりんになっていた時期である。 『チェ』二部作が配給を渋られたのは、ほぼ全編がスペイン語の作品だったから。「アメリカ市場のために英語で作れ」という要望を「英語の文化的帝国主義はもはやナンセンス」とはねつけたのだ。政治的な主張というよりも、スペイン語で話すラテンアメリカの人々を描いた実話なのだからスペイン語で撮るのが当然――という素直すぎる理由である。 また前々年には趣味性の強い実験作『さらば、ベルリン』が大コケ、前年に発表したヒットシリーズの第三弾『オーシャンズ13』も期待されていたほどの興収を上げることはできなかった。『チェ』でもハリウッドと揉めたソダーバーグはリスキーな企画ばかり撮りたがる厄介な大物監督という、一種の要注意人物だったのだ。 一方ソダーバーグにしてみれば、次々と浮かぶ刺激的なアイデアを実現させたいのになかなか資金が集まらないフラストレーションが溜まる状況が続いており、それが度重なる「引退発言」にも繋がっていく。 「同性愛」を理由に出資を断られたことについて、ソダーバーグは「『ブロークバック・マウンテン』以降の時代に信じられないよ、しかもこっちはもっと笑える映画だっていうのにね」と皮肉っていた。しかし2009年のアカデミー賞ではゲイの政治家の伝記映画『ミルク』が主演男優賞など二冠に輝いており、「同性愛的」という建前の裏にはソダーバーグへの警戒感もあったのだろう。 最終的に『恋するリベラーチェ』に出資したのが、アメリカの大手ケーブルテレビ局HBOだった。スピルバーグとトム・ハンクスが製作総指揮を務めた大作シリーズ「バンド・オブ・ブラザーズ」(2001)など、映画人とのコラボレーションに積極的な局である。製作費2300万ドルは決して安い買い物ではなかったはずだが、エミー賞11部門独占という成果を思えば双方にとって幸せな契約だったと言っていい。 そして映画業界への不満を募らせていたソダーバーグは、これ以降テレビシリーズの「The Knick」に着手したり、クロエ・グレース・モレッツ主演の舞台劇を演出したり、通販サイトを始めたりと映画以外の分野にワーカホリックっぷりを発揮し始める。 可笑しいのが『マジック・マイク』(2012)の続編『マジック・マイクXXL』(2015)で監督を盟友グレゴリー・ジェイコブスに任せながらも、製作総指揮、撮影監督、編集の三役を務めていたこと。自らカメラを回し編集も手掛けるのはソダーバーグのスタイルだが、他人が監督する映画で撮影や編集を担当するのは初めて。本人にも言い分はあるだろうが、そこまでするなら監督もやれよと言いたくもなる。 さて『恋するリベラーチェ』に話を戻そう。本作でソダーバーグは、おそらくデビュー作以来初めて「コンセプトありき」の方法論を捨てた。いや、「捨てた」は言い過ぎにしても、自分自身の表現欲よりも役者の演技とストーリーを優先させているのだ。 基本的にソダーバーグはコンセプト先行型の監督で、作品ごとの狙いがビジュアルにも反映されている。最もわかりやすい成功例が、物語の舞台となる三つの場所を色の異なるレンズフィルターで表現した『トラフィック』だろう。ただしコンセプトが勝ちすぎて「スタイルばかりで空疎」と批判されるケースも少なくなく、才気ゆえの諸刃の剣でもあった。 しかし『恋するリベラーチェ』では、彼の一番の武器である「センス」や「技巧」をみごとに抑制しているのだ。最も印象の残るのはリベラーチェに扮したマイケル・ダグラスとスコット・ソーントン役のマット・デイモンの素晴らしい演技であり、2人の繊細なやり取りが醸し出す可笑しさや哀愁なのである。 もちろん「技巧」や「センス」を捨てたわけではない。ソフトフォーカスを多用した撮影はレトロな時代感を出すだけでなく、年甲斐もなく若さを追い求めるリベラーチェの脳内ファンタジーの写し絵でもある。ドラッグでラリっているシーンのピンボケとフォーカスの絶妙なバランス加減も、監督自身がカメラを回しているからこそできる力技だ。 ジャンプカットを多用する得意のトリッキーな編集は控えめに、編集のさりげなさはもはや小憎たらしいほど。BGMに頼らずリズムを感じさせる音楽的なカッティングも冴えている 全米映画監督協会の規定のせいで撮影ではピーター・アンドリュース、編集ではメアリー・アン・バーナードと別名義になっているのは『トラフィック』以降のお約束。理不尽なのは撮影監督としても編集者としても映画界隈で明らかに過小評価されていること。「なんでも自分でやりたがる器用貧乏」というわけだ。しかしピーター・アンドリュースとして手がけた映画は19本を数え、テレビシリーズも含めると相当な仕事量にのぼる。明言しておくが出しゃばり監督の余技などではまったくない。 演出、撮影、編集という映画の基本が三位一体となり、過不足なく「人間」と「物語」を語ってみせる。当たり前といえば当たり前だが、ソダーバーグが叩き出す精度の高さはもはや円熟の境地。ひとつの到達点と呼ぶべき『恋するリベラーチェ』を観て、どうかソダーバーグの妙技を堪能していただきたい。■ © 2016 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, INC.

-

PROGRAM/放送作品

映画『SOMEWHERE』とソフィア・コッポラの世界

ソフィア・コッポラ監督最新作『SOMEWHERE』公開にあわせて、同作品の見どころを紹介するミニ番組

ヴェネチア映画祭で最高賞を受賞、世界で話題を呼んだ映画『SOMEWHERE』。いよいよ4/2に公開が迫った同作を、ソフィア・コッポラ監督と主演スティーヴン・ドーフのインタビューなどを交え徹底解剖!

-

COLUMN/コラム2016.06.04

フランス映画史に名を刻む元アイドル女優、ソフィ・マルソーの誇れる起動点~『ラ・ブーム』1&2~

『ラ・ブーム』とはフランス語でホムパの意味。それも、リセに通うまだ10代半ばのリセアン、リセエンヌたちが、週末の夜、友達の家に集まって、ダンスやキスやハグをして盛り上がる(タバコも)、要は大人禁制の持ち寄り出会い系パーティを差す俗語。1980年に映画が公開された時、なるほど思春期に突入すると同時にこんな場が与えられるから、フランスの子供は概ね早熟なんだ!?、それを許す大人社会は寛容なんだ!?と、人知れず納得したものだが、パリ在住の日本人によると、このラ・ブーム、今でも子供たちの間でレギュラー行事として浸透しているらしい。一時のブーム(流行)じゃなかったのだ。 13歳のリセエンヌ、ヴィックがバカンス明けに学校に戻ってから、歯科医の父、フランソワ(クロード・ブラッスール)とイラストレーターの母(ブリジット・フォッセ-)の別居騒動に悩まされながらも、やたらさばけた曾祖母のアドバイスを受けつつ、ブームで出会ったマチューとの恋擬きを経て、14歳のバースディ・ブームを主催するまでが、第1作『ラ・ブーム』のプロット。公開時、若い観客狙いの凡庸な青春ラブロマンスとしてカテゴライズされていた本作だが、蓋を開けてみると、母国フランスで450万人を動員し、ヨーロッパ各国とアジア、特に日本で大ヒットを記録。この結果は監督のクロード・ピノトーにとっても想定外だったらしく、当時ピノトーは「日本の若者がどういう状況に置かれているか不明だが、恐らく、どこにでもある親子の話だから理解してくれたのでは?」という驚きのコメントを残している。 でも、改めて映画をチェックしてみると、フランスのエスプリと、懐かしい80年代カルチャーと、何よりも、主人公のヴィックを演じるソフィ・マルソーを始め、俳優たちが奏でる演技のアンサンブルが程よいバランスで配置されたヒット作であることが分かる。第1作のバレエ教室が、第2作『ラ・ブーム2』ではモダンダンスに変わるリセの自由なカリキュラム、最初のブームでマチューがヴィックに"ウォークマン"を介して聴かせる主題歌"愛のファンタジー"の痺れるメロディ、休日子供たちが集まるローラーディスコやキックボクシング会場、それでもさすがに文化大国らしく、子供の頃から親しむミハイル・バリシニコフやアレキサンダー・ゴドノフ等、超一流のクラシックバレエetc。 中でも、“シネマ解放区”視聴者の肝をくすぐるに違いない映画ネタは見逃し厳禁だ。ヴィックたちが『お熱いのがお好き』(59)を観に出かけたパリの名画座では、ダスティン・ホフマンの『小さな巨人』(70)が同時上映されていて、第2作のヴィックのボーイフレンド、フィリップは『クロサワ映画は雨のシーンが淋しい』と、墨汁の雨を知ってか知らずか生意気なコメント。モダンダンスを踊っていたヴィックが『雨に唄えば』(52)のデビー・レイノルズやシド・チャリシーに変身するイメージショットや、80年代、フランスでもセックスシンボルだったロバート・レッドフォードとジャン=ポール・ベルモンドのポートレートが相次いで登場する等、脚本も担当したピノトーのフランス映画だけに特化しないフラットな姿勢が、ディテールに滲み出て楽しいことこの上ない。 そして、ソフィ・マルソーだ。ヴィック役のオーディションに参加した、役柄と同じく当時まだ13歳の彼女のラッシュを見た配給元、ゴーモンの社長は、迷わず長期契約を決断したという。生粋のフランス人であるにも関わらず、どこかオリエンタルな雰囲気を漂わせるルックといい、ヴィックの揺れ動く心理を素直に表現できる天性の感性といい、彼女はこのヒロインに必要な要素を兼ね備えていたからだ。そして、社長の判断は正しかった。映画は前記のようにヨーロッパとアジアで大ヒットし、ソフィはヴィック役を踏み台にして80年代を代表するアイドル女優として脚光を浴びることになるのだから。 庶民的な点もソフィの魅力だ。ヴィックは歯科医とイラストレーターの娘だから、フランスでは中産階級に属すると思われるが、ソフィ自身はトラック運転手とデパート店員を両親に持つ貧しい家で育ち、ヴィックとは違い、9歳の時に父母は離婚。ヴィック役をゲットしたのは、母親と2人でモデル事務所を行脚していた矢先のことだったという。そんな家庭の事情もあったのか、『ラ・ブーム』2作を撮り終えた時点で、ゴーモンと100万フランで長期契約を締結。初恋に胸をときめかせるヴィックとは違い、しっかりと先を見据えていたソフィである。 さらにここから、彼女は怒濤の女優人生を歩むことになる。ゴーモンと長期契約を結んだ同じ年の1982年、『ラ・ブーム2』でアイドル女優としては極めて稀なセザール賞最優秀新人賞を受賞。その後、大人の女優へのシフトチェンジは難しいと踏んでいた多くのファンや業界関係者の予想を覆し、大作戦争ロマン『フォート・サガン』(84)でジェラール・ドパルデュー、カトリーヌ・ドヌーブというフランス映画界の両巨頭と堂々対峙。続くドストエフスキーの『白痴』を基にした『狂気の愛』(85)では、『ラ・ブーム2』でちょっぴり垣間見せた豊満なバストを惜しげもなく晒してヌードシーンに挑戦。撮影中恋に落ちた26歳年上の監督、アンジェイ・ズウラスキーとは、その後、実に17年間に渡り生活を共にし、一児を設けている。これを怒濤と言わずして何と表現する!? 1990年代には、メル・ギブソン監督、主演の『ブレイブハート』(95)や007シリーズ『ワールド・イズ・ノット・イナフ』(99)でボンドガールを演じる等、果敢にハリウッドに出て行ったのは、もしかして、映画人としてボーダレスな視点を持っていた恩師、クロード・ピノトーの影響だろうか? 2003年には、フランス人の理想像を海外に示した長年の功績に対して、フランス政府から芸術文化勲章が授与される。それは、かつて共演したドヌーブ、ドパルデュー、そして、ベルモンド等、映画界のレジェンドに次ぐ快挙であり、栄誉だった。また、シトロエンは中国で展開するキャンペーンモデルに同国でも依然人気が高いソフィを指名。その際の契約金も含めて、2013年の彼女の年収は締めて16億円だったことが、フランスの女性向けウェブサイト"テラフェミナ"上に掲載されている。 筆者は『ワールド・イズ・ノット・イナフ』のキャンペーンで来日した生ソフィをこの目で目撃しているが、記者会見の会場に現れた時のオーラは半端なく、同席したもう1人のボンドガール、デニース・リチャーズがまるで付き人に見えたほど。黒いシルクのパンタロンの上からでもはっきり分かるプリケツに釘つげになった記者は多かったはずだ。あれから17年、きめ細かい肌の艶とストレートのブルネットは49歳の今も少しも変わらず、各国のメディアは"理想的エイジング"のロールモデルとして熱い視線を送っている。そんなソフィ・マルソーがイザベル・ユペールやジュリエット・ビノシュのような演技派路線とは一線を画し、監督もこなす傍らで小説家としても認知される元アイドル女優の生き残りとして今も輝いていられるのは、一重に『ラ・ブーム』のおかげ。シリーズ2作は、大女優の起動点として誇るに値する懐かしさと瑞々しさに溢れている。■ © 1982 Gaumont - Dassault Multimedia