COLUMN & NEWS

コラム・ニュース一覧

-

COLUMN/コラム2025.03.06

現代の巨匠イーストウッドが、実在の英雄を通して捉えた“イラク戦争”『アメリカン・スナイパー』

クリス・カイル、1974年生まれのテキサス州出身。8歳の時に、初めての銃を父親からプレゼントされて、ハンティングを行った。 カウボーイに憧れて育ち、ロデオに勤しんだが、やがて軍入りを希望。ケニアとタンザニアのアメリカ大使館が、国際テロ組織アルカーイダが関与する自爆テロで攻撃されるなど、祖国が外敵から攻撃されていることに触発されて、アメリカ海軍の特殊部隊“ネイビー・シールズ”を志願した。 2003年にイラク戦争が始まると、09年に除隊するまで4回、イラクへ派遣された。そこでは主に“スナイパ-”として活躍し、166人の敵を射殺。これは米軍の公式記録として、最多と言われる。 味方からは「レジェンド〜伝説の狙撃手」と賞賛されたカイルは、イラクの反政府武装勢力からは、「ラマディの悪魔」と恐れられ憎悪された。そしてその首には、賞金が掛けられた。 4度ものイラク行きは、カイルの心身を蝕み、精神科医からPTSDの診断を受けた。カイルは民間軍事支援会社を起こし、それと同時に、自分と同じような境遇に居る帰還兵たちのサポートに取り組んだ。彼らを救うことが、自分自身の癒やしにもなると考えたのである。 兵士は銃に愛着があるため、それがセラピーになる場合がある。カイルは帰還兵に同行して牧場に行き、射撃を行ったり、話を聞いたりした…。 こうした歩みをカイル本人が、スコット・マクイーウェン、ジム・デフェリスと共に著した“自伝”は、2012年に出版。100万部を超えるベストセラーとなった。 脚本家のジェイソン・ホールは、カイルの人生に注目。2010年にテキサス州へと訪ねた。 その後カイルと話し合いながら、脚本の執筆を進めた。彼が自伝を書いているのも、そのプロセスで知ったが、結果的にそれが原作にもなった。 ホールは、俳優のブラッドリー・クーパーに、映画化話を持ち込む。クーパーは、『ハングオーバー』シリーズ(2009〜13)でブレイク。『世界にひとつのプレイブック』(12)でアカデミー賞主演男優賞にノミネートされ、まさに“旬“を迎えていた。 クーパーはこの企画の権利を、ワーナー・ブラザースと共に購入。映画化のプロジェクトがスタートした。 当初はクーパーの初監督作として検討されたが、いきなりこの題材では、荷が重い。続いて『世界にひとつのプレイブック』や『アメリカン・ハッスル』(13)でクーパーと組んだデヴィッド・O・ラッセルが候補になるが、これも実現しなかった。 その後、スティーブン・スピルバーグが監督することとなった。当初積極的にこの企画に取り組んだスピルバーグだったが、シナリオ作りが難航すると、降板。 そこで登場するのが、現代ハリウッドの巨匠クリント・イーストウッド!一説には、スピルバーグが後任を依頼するため連絡を取ったという話があるが、イーストウッド本人は、「おれはスピルバーグの後始末屋と思われているけど、それは偶然だ」などと発言しているので、真偽のほどは不明である。 イーストウッドによると、依頼が来た時は他の映画の撮影中。仕事とは関係なく、本作の原作を読んでいるところだった。 カイルは父親から、「人間には三種類ある。羊と狼と番犬だ。お前は番犬になれ」と言われて、育った。そのため、羊のような人々を狼から守ることこそ、自分の使命だと考えていた。 それが延いては、家族と一緒にいたいという気持ちと、戦友を助けたいという気持ちの板挟みになっていく。この葛藤はドラマチックで、映画になると、イーストウッドは思った。 まずは「脚本を読ませてくれ」と返答。その際依頼者から、プロデューサーと主演を兼ねるクーパーが、「ぜひクリントに監督をお願いしたい」と言ってると聞いて、話が決まったという。 クーパーは幼少の頃から、いつか仕事をしてみたいと思っていた俳優が、2人いた。それは、ロバート・デ・ニーロとクリント・イーストウッドだった。 デ・ニーロとの共演は、『世界にひとつのプレイブック』で実現した。イーストウッドについては、『父親たちの星条旗』(06)以降、いつも彼の監督作のオーディションに応募してきた。本作で遂に、夢が叶うこととなったのである。 こうして、本作にとってはクーパー曰く、「完璧な監督」を得ることとなった。実は、この物語の主人公であるクリス・カイル自身も、もし映画化するなら、「イーストウッドに監督してもらいたい」と、希望していたという。 イーストウッドが監督に決まった頃、ジェイソン・ホールは脚本を一旦完成。クーパーら製作陣に、渡した。 その翌日=2013年2月2日、クリス・カイルが、殺害された。犯人は、イラク派遣でPTSDとなった、元兵士の男。カイルは男の母親から頼まれて、救いの手を差し伸べた。ところが、セラピーとして連れ出した射撃練習場で、その男に銃撃され、命を落としてしまったのである。 クーパーもイーストウッドも、まだカイルと、会っていなかった。対面する機会は、永遠に失われた。 脚本に加え、製作総指揮も務めることになっていたジェイソン・ホールは、葬儀後にカイルの妻タヤと、何時間も電話で話をした。タヤは言った。「もし映画を作るなら、正しく作ってほしい」 イーストウッドが監督に就いたことと、この衝撃的な事件が重なって、映画化の方向性は決まり、脚本は変更となった。焦点となるのは、PTSD。戦場で次々と人を殺している内に、カイルが壊れていく姿が、描かれることとなった。 イラクへの派遣で、カイルの最初の標的となるのは、自爆テロをしようとした、母親とその幼い息子。原作のカイルは、母親の方だけを射殺するが、実際は母子ともに、撃っていた。 原作に書かなかったのは、子どもを殺すのは、読者に理解されないだろうと、カイルが考えたからだった。しかしイーストウッドは、それではダメだと、本作で子どもを狙撃する描写を入れた。 後にカイルには、再び子どもに照準を合わさなければならない局面が訪れる。その際、イラク人たちを「野蛮人」と呼び、狙撃を繰り返してきたような男にも、激しい内的葛藤が起こる。そして彼が、実はトラウマを抱えていたことが、詳らかになる。 もう一つ、原作との大きな相違点として挙げられるのが、敵方の凄腕スナイパー、ムスタファ。原作では一行程度しか出てこない存在だったが、イーストウッドは彼を、カイルのライバルに設定。その上で、その妻子まで登場させる。 即ち、ムスタファもカイルと同様に、「仲間を守るために戦う父親」ということである。この辺り、太平洋戦争に於ける激戦“硫黄島の戦い”を題材に、アメリカ兵たちの物語『父親たちの星条旗』(06)と、それを迎え撃つ日本兵たちを描いた『硫黄島からの手紙』(06)を続けて監督した、イーストウッドならではの演出と言えるだろう。 ブラッドリー・クーパーは、カイルになり切るために、肉体改造を行った。クーパーとカイルは、ほぼ同じ身長・年齢で、靴のサイズまで同じだったが、クーパーが84㌔ほどだったのに対し、筋肉質のクリスは105㌔と、体重が大きく違ったのである。 そのためクーパーは、成人男性が1日に必要なカロリーの約4倍である、8,000キロカロリーを毎日摂取。1日5食に加え、エネルギー補給のために、パワーバーやサプリメント飲料などを取り入れる生活を送った。 筋肉質に仕上げるため、数か月の間は、朝5時に起床して、約4時間のトレーニングを実施。それで20㌔近くの増量に成功した。 撮影に入っても、体重を落とさないための努力が続く。いつも手にチョコバーを握り、食べ物を口に押し込んだり、シェイクを飲んだり。撮影最終日にクーパーが、「助かった、これでもう食べなくて済む!」と呟くのを、イーストウッドは耳にしたという。 役作りは、もちろん増量だけではない。“ネイビー・シールズ”と共に、本物さながらの家宅捜査や、実弾での訓練などを行った。細かい部分では、クリス・カイルが実際に聴いていた音楽のプレイリストをかけ、常時リスニングしていたという。 こうした粉骨砕身の努力が実り、クーパーのカイルは、その家族や友人らが驚くほど、“激似”に仕上がった。 カイルの妻タヤ役に決まったのは、シエラ・ミラー。イーストウッド作品は、撮影前の練習期間がほとんどなくて、リハーサルもしない。クーパーは撮影までに、タヤ役のシエナ・ミラーとスカイプで何度か話して、夕食を1度一緒に食べた。その時彼女は妊娠していたが、それが2人の絆を深めることにも繋がったという。 クーパーとミラーはタヤ本人から、夫が戦地に居た時に2人の間で交わしたEメールをすべて見せてもらった。ミラーは目を通すと思わず、口に出してしまった。「すごい、あなたは彼のことを本当に愛していたのね」 これにより、カイル夫妻のリアルな夫婦関係を演じるためのベースができた。そのため撮影が終わって数週間、ミラーは役から抜け出すのに、本当に悲しい気持ちになってしまったという。 撮影は、2014年3月から初夏に掛けて行われた。戦争で荒廃したイラクでの撮影は難しかったため、代わりのロケ地となったのは、モロッコ。クーパーはじめ“ネイビー・シールズ”を演じる面々は、アメリカ国内で撮影して毎日自宅に帰るよりも、共に過ごす時間がずっと長くなったため、本物の“戦友”のようになったという。 その他のシーンは、カリフォルニアのオープンセットやスタジオを利用して、撮影された。 イラクの戦場に居るカイルと、テキサスに居るタヤが電話で会話するシーン。クーパーとミラーはお互いの演技のために、電話を通じて本当に喋っていた。 妊娠しているタヤが病院から出て来て、携帯電話でカイルに、「男の子よ」と言った後のシーンは、ミラーにとっては、それまでの俳優人生の中で、最も「大変だった」。喜びを伝える電話の向こう側から、銃声が響き渡る。それは愛する夫が、死の危険に曝されているということ…。 脚本のジェイソン・ホールの言う、「兵士の妻や家族たちにとって、戦争とは、リビングルームでの体験だった」ということが、最も象徴的に表わされたシーンだった。 因みにミラーが、演技する時に複雑に考えすぎていると、イーストウッドは、「ただ言ってみればいい」とだけ、彼女に囁いた。ミラーにとっては、「最高のレッスン」になったという。 脚本には、カイルが運命の日に、銃弾に倒れてしまうシーンも存在した。しかし遺族にとってはあまりにもショッキングな出来事であるため、最終的にカットされることになった。 完成した本作を観て、カイルの妻タヤは、「…私の夫を生き返らせてくれた。私は、夫と2時間半を過ごした」と、泣きながら感想を述べた。 本作はアメリカでは、賞レースに参加するため、2014年12月25日に限定公開。明けて15年1月16日に拡大公開となった。 世界興収で5億4,742万ドルを超えるメガヒットとなり、イーストウッド監督作品史上、最大の興行収入を上げた。 その内容を巡っては、保守派とリベラル派との間で「戦争賛美か否か」の大論争が起こった。イラク戦争を正当化しようとする映画だという批判に対してイーストウッドは、「個人的に私はイラク戦争には賛成できなかった」と、以前からの主張を繰り返した。 そして「これは戦争を賛美する映画ではない。むしろ終わりのない戦争に多くの人が従事しいのちすら失う姿を描いているという意味では、反戦映画とも言える」と発言している。 この作品のエンドクレジットでは、クリス・カイルの実際の葬儀の模様を映し出した後、後半部分はまったくの“無音”になる。そこにイーストウッドの、“イラク戦争”そして出征した“兵士たち”への想いが、滲み出ている。■ 『アメリカン・スナイパー』© 2014 Warner Bros. Entertainment Inc., Village Roadshow Films (BVI) Limited and Ratpac-Dune Entertainment LLC

-

COLUMN/コラム2025.03.05

アクションもユーモアも格段にパワーアップした大人気韓流バディ・アクションの第2弾!『コンフィデンシャル:国際共助捜査』

韓国と北朝鮮に、今度はアメリカも加わった最強タッグ! 2017年1月に韓国で公開されるや観客動員数781万人の大ヒットを記録し、年間興収ランキングでも『神と共に 第一章:罪と罰』や『タクシー運転手』に次ぐ堂々の第3位をマークした韓流クライム・アクション『コンフィデンシャル/共助』。韓国と北朝鮮の刑事がタッグを組んで凶悪犯罪に立ち向かうという意表を突くプロットも然ることながら、北朝鮮から来たエリート捜査員チョルリョンを演じるイケメン俳優ヒョンビンのクールなカッコ良さ、それとは対照的に不器用で冴えない韓国の叩き上げ刑事ジンテを演じる名脇役ユ・ヘジンとのユーモラスな凸凹コンビぶり、そして『ジェイソン・ボーン』シリーズも真っ青なド迫力のアクション・スタントなどが成功の要因と言えよう。 その後、’20年のコロナ禍にテレビシリーズ『愛の不時着』(‘19~’20)が大手動画配信サービスに提供され、これがアジアのみならず欧米・南米など世界各国で空前の大ヒットを記録したことから、同作に主演したヒョンビンの時ならぬ世界的ブームが到来。この機を逃がすまいと5年ぶりに制作されたのが、ファンからの要望の声も高かったシリーズ第2弾『コンフィデンシャル:国際共助捜査』(’22)だった。 物語の始まりはニューヨーク。国際的な犯罪組織のボス、チャン・ミョンジュン(チン・ソンギュ)がFBIに逮捕される。匿名の情報提供があったのだ。担当した韓国系アメリカ人のFBI捜査官ジャック(ダニエル・ヘニー)は得意顔だが、しかしその直後に北朝鮮から来た特殊捜査官リム・チョルリョン(ヒョンビン)にミョンジュンの身柄を横取りされてしまう。朝米合意のもとピョンヤンへ送還するというのだ。さすがにこればかりはFBIも手出しは出来ない。仕方なく、空港まで警備に当たるFBI。ところが、その途中に犯罪組織の差し向けた武装集団にマンハッタンのど真ん中で襲撃され、激しい銃撃戦の末にミョンジュンを逃がしてしまう。 北朝鮮の偵察総局がミョンジュンの足取りを追ったところ、偽造パスポートを使ってベトナムから韓国へと潜入していることが判明。かつて北朝鮮では軍が外貨稼ぎのため薬物を製造していたことがあった。チョルリョンの仲間でもあったミョンジュンは優秀な兵士だったが、金の魅力に取り憑かれて道を誤ってしまい、麻薬製造の技術者と10億ドルを持って国外へ消えてしまったのだ。恐らく韓国に麻薬ビジネスの元締めがいるのだろう。韓国でミョンジュンを探し出し、元締めを突き止めて10億ドルを取り返してこい。そう上司から命じられたチョルリョンは、5年ぶりに韓国のソウルへ赴くこととなる。 その頃、捜査中に頑張り過ぎて怪我をしてしまったソウル警察広域捜査隊のカン・ジンテ刑事(ユ・ヘジン)は、内勤業務であるサイバー捜査チームに転属されていた。そこへ元上司が現れ、1週間後に控えた米朝会議の準備でチョルリョンがソウルへ来ることを伝える。もちろんそれは表向きの理由であって、実際は麻薬密輸犯チャン・ミョンジュンの逮捕が目的だ。ところが、前回の相棒だったジンテとその家族が殺されかけたため、今回は相棒刑事の希望者が全くいないらしい。そこで、是非ともまたジンテにミョンジュンと組んで欲しいというわけだ。退屈な内勤仕事にウンザリしていたジンテには朗報だったが、しかし夫や家族の安全を気遣う妻ソヨン(チャン・ヨンナム)は猛反対。妻に頭の上がらないジンテは断らざるを得ないのだが、しかし結局は妻に内緒で引き受けてしまう。 久しぶりの再会を喜ぶチョルリョンとジンテ。ただし、チョルリョンは10億ドルの存在を隠しており、ジンテもまた国家情報院が常に監視していることを黙っている。最近になって市場へ出回り始めた新種ドラッグの販売網から、すぐに犯罪組織のしっぽを掴む2人だったが、しかしミョンジュン逮捕に執念を燃やすFBI捜査官ジャックが韓国へ上陸し、警察の捜査を横取りしようとする。おかげで、あともう一歩のところでミョンジュンを取り逃がすことに。お互いの存在が目の上のタンコブのように邪魔なチョルリョンとジンテ、ジャックの3人だが、しかし敵を捕らえるため一致団結せねばならない。そこへ、チョルリョンに猛アタックするジンテの義妹ミニョン(イム・ユナ)も紅一点メンバーとして加わり、大胆かつ奇想天外なアイディアを駆使しながら捜査を進めていく。当初は資金洗浄を担当する韓国系アメリカ人から、預けていた10億ドルを回収することが目的と思われたミョンジュン。ところが、その裏には全く別の恐るべき極秘テロ計画があった…。 朝鮮半島の平和、南北統一への夢と希望は今回も健在 前作よりも明らかにコメディ要素が強くなっているのは、キム・ソンフン監督から『2つの顔の猟奇的な彼女』(’07)や『ダンシング・クィーン』(’12)などのロマンティック・コメディで知られるイ・ソクフン監督へバトンタッチしたことの影響であろう。見た目は美人だが性格が非モテすぎるミニョンに「これでも少女の頃はイケてたの!」なんて言わせてみたり(演じるイム・ユナはアイドル・グループ少女時代の元メンバー)、キーボードで殴ったという理由で暴行事件をサイバー捜査隊へ持ち込んだボンクラ捜査官にジンテが「だったら札束で殴ったら金融犯罪?電卓ならデジタル犯罪か!?」と文句を垂れるシーンなど、切れ味抜群の捧腹絶倒なギャグ&ユーモアがテンコ盛り!前作では妻を殺されたチョルリョンの復讐というサブプロットがあったため、どう転んでも悲壮感が漂うことは避けられなかったのだが、今回のストーリーにはそうした悲劇的要素もあまりないことから、前作以上にコミカルで楽しい純然たるアクション・エンターテインメントに仕上がっている。 そのうえで本作は、北朝鮮のチョルリョンに韓国のジンテ、そしてアメリカのジャックと、それぞれのキャラクターに朝鮮半島の安全保障を巡る各国の思惑や立場の違いを投影させていくわけだが、最終的にどこの国も権力を握っている奴らはクソだらけ!いつだって現場の人間が振り回され犠牲にされるだけじゃん!もうさ、みんなお互いに腹を割って話し合って国民同士仲良くすればいいんじゃね!?という、極めてシンプルながらも普遍的で力強い友好と和平のメッセージをガッツリと打ち出してくれる。もちろん、そう簡単にいかないのが現実ではあるものの、しかし権力者たちの政治的な思惑によって国民同士までいがみ合うほどバカバカしいことはあるまい。たとえ国家間では相容れぬことがあったとしても、せめて民間レベルでは相互理解と親睦を深めて欲しい。さすれば、いずれは南北統一への道も切り拓かれよう。そんな、朝鮮半島の平和な未来へ対する作り手の希望が如実に伝わってくるような作品でもある。 もちろん、映画としての大きな売りであるアクションの演出にも一切の手抜きはない。最大の見どころのひとつが、オープニングにおけるマンハッタンでの大規模な市街戦シーン。実はこれ、コロナ禍でニューヨークでのロケが不可能だったため、なんと半年以上をかけて韓国のソウルにニューヨークの街角をオープンセットとして再現してしまったらしい。いやあ、これは全く分からなかった。また、クライマックスのアクションは実際に高層ビルの屋上やゴンドラの上で10日間に渡って撮影を敢行。もちろん危険な場面ではCGも使ってはいるものの、グリーンスクリーンだけでは出せないリアルなスリルと緊張感を高めている。前回のティッシュに代わって今度はハエ叩きを駆使した、ヒョンビンの超絶格闘アクションも見ものだ。 観客動員数698万人と前作よりも若干減らしたものの、それでも’22年度の年間興収ランキングでは再び第3位を獲得する大ヒットとなった『コンフィデンシャル:国際共助捜査』。今のところ何ら具体的なアナウンスはないものの、おのずと第3弾への期待も高まろうというもの。それこそマ・ドンソクの『犯罪都市』シリーズのように、今後も継続的に新作を出して欲しいアクション映画シリーズである。■ 『コンフィデンシャル:国際共助捜査』© 2022 CJ ENM CO., LTD., JK FILM ALL RIGHTS RESERVED

-

COLUMN/コラム2025.03.04

鬼才ヴァーホーヴェンが全体主義・軍国主義を痛烈に皮肉った超グロテスクSFバトル・アクション!『スターシップ・トゥルーパーズ』

アメリカ社会の不都合な真実に斬り込み続けたハリウッド時代のヴァーホーヴェン ポール・ヴァーホーヴェンらしいエロスとバイオレンスとグロテスクが満載の、実に悪趣味かつ不真面目で皮肉に満ちたSFバトル・アクション映画である。折しも、当時のヴァーホーヴェンはハリウッド映画史上屈指の失敗作『ショーガール』(’95)が盛大にコケてしまったばかリ。同作が「中身のない低俗なポルノ映画!」「あまりにも不愉快だ!」と轟轟の非難を浴びたように、この『スターシップ・トゥルーパーズ』(’97)も「ファシズムを賛美する不届きな映画だ!」「戦争の恐怖や残酷を美化するのか!」などと厳しく批判されたのだが、しかしヴァーホーヴェン作品をこよなく愛する映画ファンであればお分かりの通り、オランダ時代から権威だの権力だの規範だのと呼ばれるものに容赦なく唾を吐き続け、幼少期に第二次世界大戦の地獄を経験してトラウマとなったヴァーホーヴェンが、ファシズムを賛美したり戦争を美化したりするはずなどなかろう。いやはや、これだから冗談や皮肉の通用しない一部の野暮な批評家には困ったもんですな。 とにもかくにも、実は興行的にまずまずの成功を収めた本作だったが、しかし一時はハリウッドを代表するヒットメーカーとも呼ばれたヴァーホーヴェン監督の地位と名誉を回復するには至らず、本作の直後あたりから本人もヨーロッパへ戻ることを考え始めたという。しかしながら、『ショーガール』がアメリカン・ドリームの下世話で醜い裏側を赤裸々に暴露した風刺映画として今ではカルトな人気を誇っているように、本作も公開から30年近くを経てようやく、アメリカ帝国主義を痛烈に揶揄した型破りな反戦映画として正当な評価を得るようになったと思う。 そもそも、オランダ時代から人間の醜悪な部分や社会の不都合な真実にズバズバと容赦なく斬り込み、あえて見る者の神経を逆なですることで問題提起していくような映画を作り続け、80歳を過ぎてもなお新作を発表するごとに物議を醸しているヴァーホーヴェン監督。その姿勢はハリウッド時代も基本的に変わらず、当時はアメリカのメディアでも「メジャー映画で最も挑発的な監督」などと呼ばれたもんである。例えば、出世作『ロボコップ』(’87)や『トータル・リコール』(’90)では金の力が倫理や道徳を凌駕するアメリカ型資本主義の行き着く先に警鐘を鳴らし、『氷の微笑』(’92)ではアメリカ人男性の根深いマチズモやミソジニーの問題を浮き彫りに。いずれの映画でもヨーロッパ人の視点から、アメリカ的なるものへ鋭い批判の目を向けてきたと言えよう。 ヴァーホーヴェンのオランダ時代からの盟友デレク・デ・リント曰く、オランダ人は良くも悪くも率直で、そこがアメリカ人には嫌われてしまう要素とのことだが、中でもヴァ―ホーヴェンはその傾向が特に強いのだとか(笑)。まるで悪戯好きな子供のように、人があまり触れられたくないところ、隠したがるようなところをわざと突っついて面白がってみせる。なるほど、そう言われると確かに、ヴァ―ホーヴェンの映画はどれも多かれ少なかれそんな感じですな!ただ、上記の3作品が少なくとも表面的にはハリウッド的な娯楽映画に徹していたのに対して、『ショーガール』と『スターシップ・トゥルーパーズ』は悪ノリ的な社会風刺がちょっと前面に出過ぎてしまった嫌いがある。そこが劇場公開時に誤解や反感を招いてしまった原因なのかもしれない。 巨大昆虫型エイリアンとの全面戦争に駆り出されていく若者たち 地球上で民主主義が崩壊してしまい、全体主義的・軍国主義的な世界統一政府「地球連邦」が樹立された近未来。男女平等が実現して貧富の格差も是正される一方、人々は軍隊経験のある市民(シチズン)とそれ以外の一般民(シビリアン)に分けられている。力こそが正義という価値観のもと、兵役で国家のために命を投げ出した市民のみに「市民権」や「選挙権」が与えられていたのだ。さらに銀河系の植民地化を図って宇宙進出を果たした人類だったが、しかしグレンダス星に棲息する凶暴かつ原始的な巨大昆虫型エイリアン(通称バグス)の縄張りを侵したことから紛争が勃発。なんとしてでもバグスを壊滅させるため、地球連邦軍は兵役志願者の若者を積極的に募っていた。 主人公は南米ブエノスアイレスに暮らす裕福な高校生ジョニー・リコ(キャスパー・ヴァン・ディーン)。才色兼備の優等生カルメン(デニス・リチャーズ)と交際し、テレパシー能力を持つ秀才カール(ニール・パトリック・ハリス)や同じアメフト部の女子選手ディジー(ディナ・メイヤー)らと青春を謳歌するジョニーは、彼らと同様に地球連邦軍への入隊を希望するものの、しかし大事な息子を危険に晒したくない両親から猛反対されてしまう。それでも決意の揺るがぬ彼はギリギリの成績で高校を卒業すると、元軍人の教師ラズチャック(マイケル・アイアンサイド)に背中を押されて兵役を志願し、起動歩兵隊へ配属されることとなる。また、カルメンは宇宙船パイロットを目指して艦隊アカデミーへ、カールはその特殊能力を活かせるエリート集団・軍事情報部へとそれぞれ進んでいくのだった。 起動歩兵隊のブートキャンプで若者らを待っていたのは、鬼のように厳しくも情に厚つい訓練教官ズィム(クランシー・ブラウン)によるウルトラハードなトレーニングの日々。そんな中でエース(ジェイク・ビジー)やシュガー(セス・ギリアム)など新しい仲間との友情を深め、自分を追いかけて転属してきたディジーとの再会を果たし、教官ズィムにも認められて分隊長に昇格したジョニーだったが、しかしキャリアを優先させるために恋愛が邪魔になったカルメンから別れを切り出され、そのショックから訓練中の判断ミスで死亡事故を招いてしまう。やはり自分には軍人など向いていなかったんだ。そう考えて除隊を申し出たジョニー。ところが、バグスによる奇襲攻撃で地球の各地へ小惑星が飛来し、ジョニーの故郷ブエノスアイレスも壊滅してしまう。これを受けて地球連邦軍はバグスとの全面戦争を開始。両親を殺された復讐に燃えるジョニーも起動歩兵隊へ復帰し、敵の本拠地・グレンダス星へと降り立つのだったが…? ある一面におけるアメリカの本質を見抜いていたヴァーホーヴェン ロバート・A・ハインラインのSF小説「宇宙の戦士」の実写映画化に当たる本作。しかし、実のところもともとは全くのオリジナル企画だったらしい。脚本を書いたのは『ロボコップ』のエド・ニューマイヤー。人類が昆虫型エイリアン(ニューマイヤーの妻が大の昆虫嫌いだったらしい)と戦うという基本コンセプトのもと、タカ派愛国主義や排外主義を風刺したコメディ色の強い「第7居留区の昆虫戦争」なるSF映画の概略を書き上げ、やはり『ロボコップ』で組んだプロデューサー、ジョン・デイヴィソンのもとへ持ち込んだところ、ハインラインの小説とソックリであるとの指摘を受けたという。そこで2人はストーリーの内容を「宇宙の戦士」寄りに大きく軌道修正し、同作の実写映画化作品として企画を進めることに。ただし、全体主義や軍国主義への風刺という根幹だけは変えなかった。また、原作の重要な要素であるパワードスーツを削除するなどの改変は、SFファンの間でも大きく賛否の別れるところである。 いずれにせよ、先にハインラインの小説を読んで「退屈」「右翼的」と嫌悪感を抱いていたヴァーホーヴェン監督は、出来上がった脚本を読んでナチス・ドイツ占領下のオランダにおける自身の戦争体験と重ね合わせ、これを全体主義や軍国主義、ファシズムの本質を炙り出す風刺コメディとして描くことを思いつく。本作に出てくる地球連邦軍の兵士や将校の制服がナチスっぽいのもそのため。銃で撃たれて脳みそが飛び散ったり、戦闘で人体がバラバラに破壊されたりのウルトラ・グロテスクな描写も、ヴァ―ホーヴェンの実体験に基づいた「戦争の真実」だと言えよう。さらにヴァーホーヴェンはレニー・リーフェンシュタールのナチス・プロパガンダ映画『意志の勝利』(’34)を参考にし、メインキャストにもいわゆる「アーリア人種」的な特徴を備えた白人俳優ばかりを集めた。『女王陛下の戦士』(’77)や『ブラック・ブック』(’06)のような戦争ドラマばかりでなく、例えば時代劇アクション『グレート・ウォリアーズ/欲望の剣』(’85)でもナチスを物語のモチーフに使っているヴァーホーヴェンだが、本作も同じだったというわけだ。 そのうえでヴァーホーヴェン監督は、『スターシップ・トゥルーパーズ』を「アメリカ社会の現実を投影した作品」だと語っている。誰もが銃器を簡単に手に入れることができ、金や権力などのパワーが倫理や道徳よりもモノを言い、自国の利益のためなら他国への内政干渉や侵略行為も平然と行う暴力的な国。しかし、本人たちには自分らがファシストだという自覚など一切なく、むしろ自由社会のリーダーだと自負している。これは、そんなマッチョで身勝手で独善的なアメリカ帝国主義を、思いっきり茶化して風刺した残酷なおとぎ話。いわば、ある一面におけるアメリカという国の本質を、当時からヴァーホーヴェン監督は鋭く見抜いていたわけですな。 ちなみに、本作の製作時にヴァーホーヴェンがアメリカのファシストとして危険視していたのが、当時まだテキサス州知事だった第43代合衆国大統領ジョージ・W・ブッシュ。それから30年近くを経て、そのブッシュ氏が真っ当な常識人に見えるほどの危険人物が大統領(しかも二期目だよ!)となり、映画も真っ青のディストピア社会を作り上げていくことになろうとは、さすがのヴァーホーヴェンも予想していなかったに違いない。■ 『スターシップ・トゥルーパーズ』© 1997 TriStar Pictures, Inc. and Touchstone Pictures. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2025.03.03

ニコラス・ケイジの自己BESTな1本は、憧れのマーティン・スコセッシ監督作『救命士』

患者を救急車で病院などに搬送する間、症状が悪化するのを防いだり、生命の危険を避けるために、医療措置を行う。それが“救急救命士”の仕事である。 ニューヨークで生まれ育ったジョー・コネリーは、救命士の養成学校で5週間の訓練を経た後、地元の病院に勤務。その後9年間に渡って、経験を積んだ。 その仕事の中では、救えない者の数は救える者よりもはるかに多く、数多の人間が死んでいく姿を見続けることになった。数え切れないほどの、悲劇の目撃者となってしまったのである。 コネリーは言う。「救命士は世界一すばらしい仕事だ。しかし、最悪の仕事とも言える」。そんな彼が著したのが、「Bringing Out the Dead」。「本を書くことによって救えなかった人を弔いたかった」。そうした想いが籠められたこの一冊は、1998年に出版。すぐに映画化が決まった。 マーティン・スコセッシ監督が主演にニコラス・ケイジを迎えて撮った、本作『救命士』(1999)である。 ***** 1990年代前半のニューヨーク。フランク・ピアース(演:ニコラス・ケイジ)は、“救急救命士”として、自らの職務に誇りを持ち、自信を持っていた。 ところが1年前、ホームレスの少女ローズを救えなかったことから、“亡霊”に取り憑かれる。行く先々に彼女が現れ、「何で助けてくれなかったの?」と、恨み言を囁かれるようになったのだ。不眠症となったフランクは、日に日に疲弊の色を深めていく。 ある木曜の夜フランクは、突然倒れた男のアパートに向かった。その男バークは、救命措置によって心臓が再び動きはじめる。フランクは相棒ラリー(演:ジョン・グッドマン)と共に、戦場のように混乱を極める深夜の病院へと、バークを運び込むのだった。 その最中にフランクは、バークの娘メアリー(演:パトリシア・アークエット)と知り合う。父の回復を祈る彼女を励ましながらも、フランクは夜の街へと戻っていく。 常連のアル中患者、自殺癖のある若者、銃で撃たれた麻薬の売人。次々と搬送するが、今夜も救えない命を目の辺りにする。フランクは勤務も終わらぬ内から、酒を煽る…。 金曜日はマーカス(演: ヴィング・レイムス)、土曜日はトム(演:トム・サイズモア)と、パートナーを変えて、出動は続く。メアリーと度々顔を合わせる内に、彼女との会話に、心安らぐものを感じるようになるが、それと同時に、昏睡が続く彼女の父バークが、語り掛けてくる。「俺を死なせてくれ」と。 フランクのストレスは頂点に達し、今にも爆発しそうになるが…。 ***** 原作については、「救急車版の『タクシー・ドライバー』」と評するマスコミもあった。荒廃したニューヨークを舞台に、救急車で夜の巷を巡り、その腐りきった実態に触れていく、不眠症の救命士フランク。そんな設定が、『タクシー・ドライバー』(76)でロバート・デ・ニーロが演じた、やはり不眠症で、深夜のニューヨークを流すタクシー運転手、トラヴィス・ビックルと重なるところが多かったからである。 その『タクシー・ドライバー』が出世作だったマーティン・スコセッシ監督が、ゲラ刷りの段階で、本作の原作を読んで魅了されたのは、必然だったと言えるかも知れない。 スコセッシは脚本を、ポール・シュレーダーに依頼した。スコセッシとは4回目のコンビとなったシュレーダーだったが、その始まりこそが、『タクシー・ドライバー』だった。 シュレーダー曰く本作『救命士』は、「マーティーと私にとっては自然な題材…」。そして、本作と『タクシー・ドライバー』との関連については、次のように語っている。「トラヴィスはひとりでいることを望み、フランクは誰かと一緒にいたいと願う。この感情はマーティーと私が25年前に抱いた、心を乱すような激しい感情の成長版だ」 トラヴィスそしてフランクのような、“感情的タイプ”の人間には、相変らず「強い愛着」を覚えながらも、『タクシー・ドライバー』からは、20数年が経っている。「今は中年の視点からそれを眺めている」ということだった。 トラヴィスは、偏った使命感を抱いて、大統領候補暗殺を試みて失敗すると、街のダニをぶっ殺して、少女娼婦を救うという挙に出て、自己の解放を行った。では多大なストレスを抱えながらも、救命士を続けているフランクは、どうするのか!? その答は、実際に本作で目撃していただきたい。 スコセッシにとって『救命士』は、『グッドフェローズ』(90)や『ケープ・フィアー』(91)『カジノ』(95)など、秀作・話題作を次々と放ってきた、90年代最後の作品となった。50代後半だったその頃の彼は、まだアカデミー賞監督賞こそ手にしていなかったが、「アメリカの真の巨匠」などと呼ばれる存在になっていた。 そんなスコセッシが、本作の原作を読んだ際に真っ先に浮かんだのが、ニコラス・ケイジの顔と目だったという。スコセッシはこの数年前、フランシス・フォード・コッポラ監督のススメで、その甥であるケイジと食事をしたことがあった。また『スネーク・アイズ』(98)でケイジと組んだ、ブライアン・デ・パルマ監督が、彼のことを絶賛していたのも、大きかったという。 スコセッシは、「ケイジと仕事をするために、この映画を選んだ…」とまで言っている。 オファーを受けたケイジは、即OK。俳優になる過程で、大きな影響を受けたスコセッシと仕事をするのが、彼の夢だったのである。 ケイジ曰く『救命士』は、「近年にないぐらい役作りに力を入れた」作品だった。アカデミー賞主演男優賞を獲った『リービング・ラスベガス』(95)以降は、『ザ・ロック』(96)『コン・エアー』(97)『フェイス/オフ』(97)等々、アクション映画が主戦場になっていたこともあったのだろうが。 ケイジは、ニューヨークとロサンゼルスで、救命士の夜間出動に同行した。しかしニューヨークは、本作の舞台となった90年代前半の、麻薬と暴力に支配されていた頃と違って、治安が劇的に改善。救急医療のシステムも、整備が進んでいた。 そうしたわけで役に立ったのは、むしろロサンゼルスでの経験。銃撃戦のあった場所に、救命士が防弾チョッキを着て、平然と乗り込んでいく現場だったという。 因みにスコセッシも、準備のために、本物の救急車に乗ってみた。そして、「真夜中に救急車が呼び出しを受けると、サイレンがうなり、光がフラッシュし、ロックが鳴り響く」様を経験したのだという。 やはり、役作りの一環だったのだろう。ケイジは、原作者で本作のアドバイザーを務めたジョー・コネリーに、「フランクを動物に例えたら何?」と尋ねてみたことがあった。コネリーの答は、「キリン」。長い首に頭をのせて、日常のたわごとをできるだけ上から見下ろそうとしている。ところがその両脚は、泥沼にしっかりとはまり込んでいる…。 ヒロインのメアリー役にキャスティングされたのは、パトリシア・アークエット。95年から2001年まで、ケイジと結婚生活を送っていた。即ち本作の頃は、現役の夫婦だった。 フランクの同僚役には、ジョン・グッドマン、ヴィング・レイムス、トム・サイズモアという、個性的な芸達者たち。ケイジにとって、グッドマンは2度目、レイムスは3度目となる共演だった。 撮影は、ニューヨークの街角で、主に夜間行われた。本作は、救急車の中のやり取りが多い。通常こうしたシーンは、自動車をトレーラーで牽引して、そこに照明やカメラを固定して撮影を行う。しかしスコセッシは、カメラを動かして、車中でフランクの精神が追い詰められていく様を狙いたかった。 そこで運転席を、カメラの移動レールでぐるりと囲んだ、特製トレーラーを作った。更にトレーラーには、明るさと色が違うライトが沢山取り付けられた。 これを点けたり消したりすると、運転席のフランクの顔は、通りのネオンや街灯で照らされたように、瞬間瞬間で変化して映る。リアルであると同時に、フランクの神経がすり減っていくことも、このライティングで表現された。 当時のマンハッタンの道路は、舗装が凸凹。トレーラーが揺れて、撮影は大変だった。 しかしながら、救急車のシーンの最大の障害は、別にあった。それは、“信号”。赤信号になると、車を止めなければならない。そのため俳優は、信号が赤に変わる前にシーンを演じ、セリフを言い切らなければならなかった。救急車だったら、赤も青も変わらず車を飛ばせそうな気もするが、実は本物の救命士も、“赤信号”は尊重しているのだという。 アパートや病院などのシーンも、スタジオのセットなどではなく、実は本物を使っている。美術スタッフのダンテ・フェレッティとそのチームは、いかがわしき時代のニューヨークを彷彿とさせるロケ地を探し回った。 因みに撮影に使った病院は、今は使われてない救急車の停車口と連続して、大きな未使用スペースがあった。そこにセットを組んで、撮影が進められた。 因みに監督のスコセッシは、救急車に指令を出す無線の男役で、本作に出演している。声だけではあったが。 本作のカメラは、忙しなく動き続ける。そこに次々と既製の楽曲が掛かり、アップテンポな編集で見せていく。スコセッシはこうした撮り方を、『グッドフェローズ』でスタートさせ、90年代のフィルモグラフィーで発展させていった。即ち『救命士』は、その時点での集大成とも言えた。 しかし『救命士』は、公開されてみると、興行的には失敗に終わった。評価的にも、90年代にスコセッシが撮った劇映画の中では唯一、オスカーのどの部門にも、ノミネートさえされなかった。 しかし念願の、スコセッシ監督作出演だったケイジにとっては、特別な1本となった。2022年4月に開催されたイベントで、「自身が出演した作品で、3つだけ後世に残せるとしたら、どれを選びますか?」という質問に対して彼は、『リービング・ラスベガス』などと並んで、本作を挙げている。 また翌2023年4月、人気トーク番組「ザ・レイト・ショー・ウィズ・スティーヴン・コルベア」に出演した際にも、お気に入りの出演作として5本挙げるよう言われて答えた中に、本作は入っていた。 2010年代の低迷を経て、近年キャリアが復活してきた感が強い、ニコラス・ケイジ。この機会に、彼が自己BESTの1本に挙げる本作に、是非触れて欲しいと思う。■ 『救命士』© 1999 Touchstone Pictures Corporation and Touchstone Pictures. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2025.02.27

監督リドリー・スコット、SFジャンルへの凱旋—『プロメテウス』

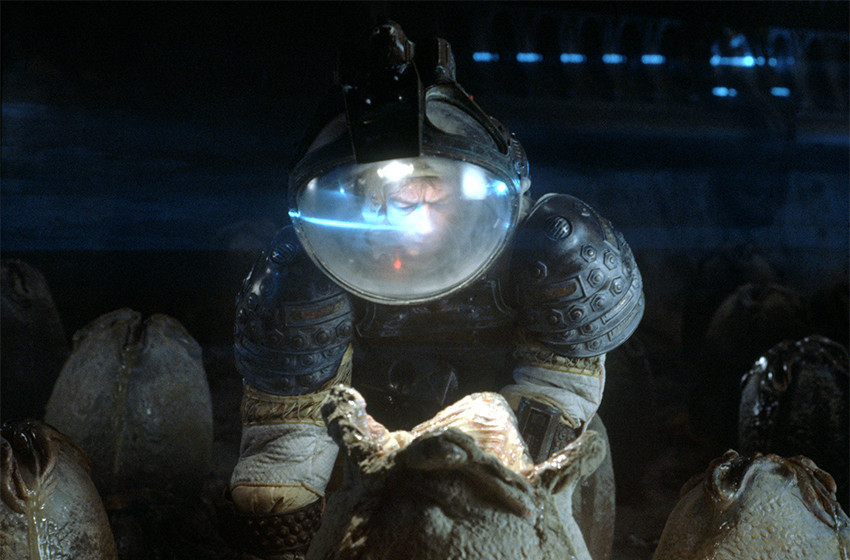

「エイリアンが最初に発見された場所に戻り、それらがどのように生み出されたのかを説明する必要がある。私はいつも、兵器になる可能性を秘めた生物を積んだ宇宙船と、滅ぼされたスペースジョッキーの存在に気を配っていたんだ」 リドリー・スコット -2003年「シカゴ・サンタイムズ」のインタビューにて- ◆『エイリアン』以来、33年ぶりとなる自作SF 西暦2089年、数学者エリザベス・ショウ(ノオミ・ラパス)ら考古学チームは、地球上の場所も年代も異なる数々の遺跡から、共通のサインを発見する。それを知的生命体からの招待状だと判断した彼女は、サインが示す惑星へと、クルーと共に宇宙船プロメテウス号で旅立つのだが……。 映画界に燦たり輝く巨匠、リドリー・スコットが2012年に発表した長編『プロメテウス』は、未確認生命体の恐怖を描いた1979年の監督作『エイリアン』の設定を活かし、同作に登場した、エイリアンに滅ぼされたとおぼしき巨大生命体の文明と、遺棄された蹄鉄型の宇宙船内で発見された奇像「スペースジョッキー」についてストーリーを展開させていく。しかしスタジオサイドの要求により、本作は開発の過程で巨大生命体=エンジニアの存在がメインとして扱われ、エイリアンは彼らがもたらす脅威の一部となった。定義としては「『エイリアン』と同じ世界観を共有したオリジナル作品」となっている。 なによりこの『プロメテウス』は、スコット監督が約33年ぶりに発表したSF映画として、多くのファンの印象に強くとどまっている。現代劇やアクションスリラー、そして史劇など、さまざまな題材に取り組んできたハリウッドの巨人が、長いスパンを経て再び自らの出発点となったジャンルへと戻ってきたのだ。 先に言及した『エイリアン』、そして近未来の退廃的なランドスケープを視覚的特徴とする『ブレードランナー』(1982)など、SF映画の歴史に残る重要作を手がけ、スコットは独自の感性で固有のファンを獲得してきた。だが彼は、このジャンルに極めて早い段階で見切りをつけたのだ。 理由は至って明白で、このジャンルは高い費用と創作の熱量を要求されるわりに、商業的な成功を得ることが難しかったからだ。彼の長編映画2作目にあたる『エイリアン』は、初公開時に約1億500万ドルに及ぶ世界的な大ヒットを記録したたものの、続く『ブレードランナー』は2800万ドルの製作費に対して全米興行成績は約3000万ドルと振るわず、同作の利益と定まった評価は、後年に時間を経てもたらされたものだ。加えて次作となったファンタジー大作『レジェンド 光と闇の伝説』(1985)では2450万ドルの製作費に対して1500万ドルの総収益しか得ることができず、興行は惨敗に終わった。こうしたジャンルに背を向けるようにして、通算5本目となる『誰かに見られてる』(1987)では現代を舞台に、ロケーション主体の刑事サスペンスへと着手。以降SFとは無関係な作品でキャリアを築いてきた。3本続けての興行的失敗は、商業映画監督にとって命取りだ。そこで自身のキャリアを慎重に積み上げようと、リスクの大きいSF映画に背を向けたのである。 しかし皮肉なことに、この『エイリアン』そして『ブレードランナー』が放つ威光はあまりにも強く、スコットはファンから常に同種の作品に着手することを求められた。こうした希求の高さも手伝い、スコットがSFジャンルに戻ることが、あたかも命題であるかのように唱えられてきたのである。 ◆スコット監督、完成できなかったSF作品の歴史 とはいえ『ブレードランナー』から『プロメテウス』までの間、スコットがSFジャンルに帰還する熱意やチャンスが完全に奪われてきたワケではない。たとえば1980年代後半、スコットは『ファイト・クラブ』(1999)の脚本家として知られるジム・ウールズのSFアクション・スリラー“The Train”を、『エイリアン』のクリーチャーデザイン&造形を担当したH・R・ギーガーと再タッグを組み、監督したいと切望していた。しかし彼はプロデュースで動いていた『テルマ&ルイーズ』(1991)を自ら監督することになり、プロジェクトを離脱。代わりに当時の敏腕プロデューサーであるジョエル・シルバーが権利を取得し、スティーブン・E・デ・ソウザによる幾度かのリライトを重ねて、タイトルを“Isobar”と変更。プロジェクトは『インデペンデンス・デイ』(1991)のローランド・エメリッヒ監督へと受け継がれた(残念ながら映画は完成せず)。 そして1998年には、リチャード・マシスン原作による『地球最後の男』の再映画化に着手している。詳細はザ・シネマの同作に触れたコラム(https://www.thecinema.jp/article/799)のチャプター2「リドリー・スコット×シュワルツェネッガー版『アイ・アム・レジェンド』の幻影」にて触れているので参考にしてほしい。最終的にプロダクションはスコットの手を離れ、2012年にウィル・スミス主演によって映画化されたが、それを踏まえたうえで、スコット版のアイディアも決して捨てたものではない。 またこれは純粋なサイエンス・フィクションではないが、1993年1月24日、スコットは20世紀フォックスと契約を結び、リチャード・プレストンが1992年に米「ニューヨーカー」誌に掲載した記事「ホット・ゾーン」の映画化を発表している。エボラ出血熱の感染拡大と、その制圧に命をかけた医療関係者たちの戦いを描いたこのノンフィクションは、ロバート・レッドフォードとジョディ・フォスターの共演でプロジェクトが動いていた。しかしフォスターの離脱と創作の方向性の違いから、スコットは本作の監督から身を引き、プロジェクトは暗礁に乗り上げた。その方向性の違いの中には、彼はこの映画を「サイエンス・ファクト」と位置付け、現実色と社会性の強いリアルな科学映画を実現させようとしていたことが挙げられる。こうした傾向の科学映画は後年、アストロノーツによる火星でのサバイバル生活を描いた『オデッセイ』(2015)で身を結ぶこととなるが、結果としていずれも実現には至らず、『プロメテウス』が世に出るまでに、四半世紀以上もの歳月が流れてしまったのだ。 ◆『アバター』が呼び起こしたSFへの帰還 そんなスコットのSF映画への再アクセスは、同時に自らが創造の手綱を引いていた『エイリアン』への再アクセスとなった。そして、その流れを誘導したのが、誰あろうジェームズ・キャメロンだ。 キャメロンといえば『エイリアン』の直接的な続編にあたる『エイリアン2』(1986)を撮り、2作目の長編監督作『ターミネーター』(1984)で得た名声をさらに高めた監督であり、スコットとはエイリアン・コンテンツの共有者という前提にある。しかしスコットは自身の関与しないところでプロジェクトが進められてきた『2』とキャメロンに対し 積極的に与しない印象を周囲に抱かせてきた。しかし実際にはキャメロンがスコットに対し、『エイリアン』の生みの親として尊崇の念を強く抱いており、また2014年にキャメロンがインタラクティブ質疑応答インタビュー「Reddit AMA」でのセッションにおいて、『エイリアン』の5作目に関して共同で動いていたことを明かしている。いわく、 「私はその脚本を書いてプロデュースし、リドリーがそれを監督すると売り込みがあり、互いにランチをとりながら、これについて話し合ったんだ。でもフォックスは『エイリアンvsプレデター』(2004)を先に進めてしまい、僕は企画に興味を失ってしまったんだ」 こうしたやり取りのもとに派生した、スコットとキャメロンの友好的な関係から、後年スコットはキャメロンの野心作『アバター』(2009)の撮影現場を訪れている。そこで最新ともいえるパフォーマンス・キャプチャー・スタジオを目の当たりにしたスコットはキャメロンに対し、 「私も、そろそろこの世界に本格的に戻るときが来たのかもしれない」 と語ったという。以上が『プロメテウス』の有力な起点となったことを念頭に置き、実際に作品をご覧になっていただきたい。デジタルによる巨大な世界の創造、そして生命の起源への探求という点で『プロメテウス』と『アバター』は同種の要素を共有している。なにより『エイリアン2』の監督が『エイリアン』の監督のセンシビリティを刺激し、再びSF映画の世界へと足を向けさせたことに、筆者は大きな成果を感じるのである。 『プロメテウス』以降、リドリー・スコットは堰を切ったように『オデッセイ』そして『エイリアン:コヴェナント』(2017)と、それまでの沈黙期間が嘘だったかのようにSF映画を量産していく。■ 『プロメテウス』© 2012 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

-

COLUMN/コラム2025.02.21

オバノン、ギーガー、リドリー・スコット…“SFホラー”の原点『エイリアン』を生み出した者たち

本作『エイリアン』(1979)の起源は、71年12月に遡る。当時USC=南カリフォルニア大学に在学していたダン・オバノン(1946~2009)が、ジョン・カーペンターと共に製作していた『ダーク・スター』(74)の作業中に、新たなSF作品のアイディアを思いついたのだ。 採掘用の小型宇宙船が、謎めいた異星語のメッセージを傍受し、小惑星に着陸する。地表に降りてから、船内のコンピューターが、メッセージの解読に成功すると、それは「着陸するな」という警告だった…。 タイトルは、『Memory』。その後ワケあって、脚本化はストップしてしまう。 時は流れて、『ダーク・スター』劇場公開後の75年。『ダーク・スター』は後にカルト的人気を博すことになるが、オバノンは、十分な果実を得られなかった。しかし彼にとって、重要な出会いをもたらす。『ダーク・スター』を観て感心した、脚本家のロナルド・シャセットがコンタクトを取ってきた。やがて2人は、新規プロジェクトのための、ブレイン・ストーミングを行うようになる。 そこで進められたのが、ホラー映画の企画。タイトルは、『They Bite(奴らは噛みつく)』。 遺跡の発掘によって、微少な寄生生物が、数千年の眠りから目覚める。生物は、不気味な虫や犬など様々な形態を取り、大混乱が生じる中で、次々と異様な姿に形を変えていく…。 この企画に、興味を持った映画会社はあった。しかしオバノンが、「自分で監督する」と主張したため、どことも話はまとまらなかった。 オバノンは仕方なく、『Memory』を『Star Beast』に改題。そちらの企画を進めることを考えた。 そんな折り、チリ出身の映画監督で、『エル・トポ』(70)『ホーリー・マウンテン』(73)などのカルト作品で知られる、アレハンドロ・ホドロフスキーから連絡が来る。彼は、フランク・ハーバートのSF大河小説『デューン』の映画化に取り組んでいた。キャストとして予定されていたのは、シュール・レアリズムの画家サルバトール・ダリやオーソン・ウェルズ、ミック・ジャガー、アラン・ドロン、グロリア・スワンソンといった豪華な布陣。オバノンには、その特撮部門を担当して欲しいという依頼だった。 勇躍パリに渡って『デューン』に取り組むも、製作費などの問題で、企画は頓挫。骨折り損となる。 経済的な困窮もあって、起死回生を図るオバノンとシャセットは、『They Bite』のアイディアを、『Star Beast』に回せないかを考え始めた。SFとホラーを融合させるのだ。 そしてある時、登場人物のセリフを書いている際に、オバノンの頭に、突然新たなタイトルが降ってきた。それが、『エイリアン』だった。 元々は広く“外国人”“異邦人”という意味で使われていた、“ALIEN”という英単語。今では日本でも、“宇宙人”や“異星人”“地球外生命体”を指すのが一般的になってしまった。この時オバノンがこのタイトルを思いつかなければ、そうはならなかったであろう。 オバノンとシャセットは、1976年初夏以降『エイリアン』の企画売込みを始める。はじめに狙ったのは、“B級映画の帝王”ロジャー・コーマンのニューワールド・ピクチャーズ。 オバノンが監督したければしても良いという、コーマン側からの返答に、一瞬小躍りするも、製作費の話になると、ガッカリ。希望する製作費が75万㌦なのに対し、10万㌦しか出せないというのだ。ニューワールドでの製作は、断念せざるを得なくなった。『エイリアン』の企画に、前のめりで喰いついてきたのは、ウォルター・ヒル、デヴィッド・ガイラー、ゴードン・キャロルの3人で設立したばかりの、ブランディワイン・プロダクション。ウォルター・ヒルは、脚本家出身の監督で、“男性アクション”の担い手として、80年代には日本の映画ファンの間でも高い人気を誇った。当時は監督第2作『ザ・ドライバー』(78)の準備中だった。 3人は、オバノンとシャセットに連絡を取って、契約交渉がまとまる。そしてヒルとガイラーは、シナリオのリライトを始めた。 登場人物たちは元々、男女どちらでも良いように書かれていたというが、ヒルによって、宇宙船の乗組員7名中の2名は女性に。主人公はその内の1人で、リプリーと名付けられた。 1977年春、ブランディワインが交渉していた、20世紀フォックスの製作主任アラン・ラッド・Jrの判断で、映画化の話が大きく前進する。その年フォックスは、『スター・ウォーズ』第1作の公開を5月に控えており、同じSFというジャンルということもあって、その動向を見極めることとなった。『スター・ウォーズ』空前の大ヒットを受けて、『エイリアン』の製作に正式なGOサインが出たのは、10月末のことだった。 ***** 西暦2122年、宇宙貨物船ノストロモ号のクルー7名は、地球への帰還の途中、ハイパースリープから目覚める。 船を制御するコンピューター「マザー」が、知的生命体が発したと思しき信号をキャッチ。発信源である天体に、航路を変更していたのである。 社命により、やむなくその天体に着陸。クルーの内、船長ダラス、副長ケイン、操縦士ランバートが船外調査に向かった。 船に残った通信士のリプリーは、信号を解析。何らかの警告であることが、判明する。 船外の3人は、謎の宇宙船と化石となった宇宙人を見つける。船の底には、巨大な卵のような物体が無数に乱立。ケインがその一つに近づくと、小さな生物が飛び出し、彼の宇宙服のマスクを覆ってしまう。 生物はマスクを溶かし、直接ケインの顔面に付着。リプリーは防疫を理由に、3人が船内に戻ることを拒むも、科学主任のアッシュによって、エアロックが開けられた。 蜘蛛やサソリのような生物は、意識不明のケインの顔面から剥がせない。しかし手術台に載せて隔離しておくと、生物は姿を消し、やがて死体となって発見された。 意識を回復して食事を取るケインだったが、突然痙攣を起こして倒れてしまう。彼のシャツに血が溢れだしたかと思うと、ヘビのような生物が、胸部を食い破って出現。呆然とする乗組員の間を駆け抜け、逃走する。ケインは体内に幼体を産み付けられ、その成長によって死に至ったのだ。 非常態勢を敷き、生物の捕殺を決めるが、対峙する“エイリアン”は、驚くべき成長を遂げていく。クルーたちは次々と、血祭りにあげられていくのだった…。 ***** フォックスは、ウォルター・ヒルが『エイリアン』の監督を兼ねることを想定していたが、彼は「畑違い」を理由に辞退。代わりに『ブリット』(68)のピーター・イェーツ、『華麗なるギャッツビー』(74)のジャック・クレイトンなどが候補となるが、いずれも断られる。 スティーヴン・スピルバーグは、脚本を大いに気に入るも、スケジュール的にNG。 そしてお鉢が回ってきたのが、リドリー・スコット(1939~ )だった。 イギリスで数多くのCMを手掛け、国際的な賞も受賞してきたスコットは、ジョゼフ・コンラッドの短編小説を原作とした、『デュエリスト/決闘者』(77)で、長編監督デビュー。この作品が「カンヌ国際映画祭」で、審査員賞を受賞し、業界では注目の存在になっていた。『エイリアン』のオファーがあった77年11月頃は、監督第2作の準備中。ケルト伝説を題材とした、「トリスタンとイゾルデ」に取り掛かっていた。 若い頃は“SF”というジャンルには興味がなく、むしろバカにするような部分もあったというスコットだが、そんな彼の認識を変えたのは、68年5月。スタンリー・キューブリック監督の『2001年宇宙の旅』との邂逅だった。 この作品がスコットに、SFに対する偏見を捨てさせ、「捨てたもんじゃないな」と思わせたのである。 更には77年の初夏。「トリスタンとイゾルデ」の打合せの後、公開直後で大きな話題になっていた、『スター・ウォーズ』第1作を鑑賞。ジョージ・ルーカスがクリエイトした作品世界とそのヴィジュアルに、「…完膚なきまでに打ちのめされた…」という。 そうした経験から、「SF映画の未来は明るい…」という確信に至ったタイミングでの、オファー。それが、『エイリアン』の監督だった。 脚本を一読して、率直に「素晴らしかった」ものの、次回作の準備中である、本来ならば、それどころではない。 スコットが迷っている間に、監督候補として、ロバート・アルトマンやロバート・アルドリッジにも、声が掛けられた。結局は、77年暮れから78年頭に掛け、「トリスタンとイゾルデ」の製作が暗礁に乗り上げたスコットが、『エイリアン』の監督を引き受けることとなったのである。 初めてハリウッドにやって来て、製作準備に日々追われるようになる中で、大きな課題となったのが、作品の肝と言える、“エイリアン”の姿形。“エイリアン”は、ケインの顔に付着する“フェイスハガー”、胸部を突き破って登場する“チェストバスター”、そして最後の成体となった状態の3段階に渡って変化し続ける。 スコットは、その姿形をなかなか具体的に思い描けず、不安を募らせていった。しかし、そんなある日、『エイリアン』の生みの親であるオバノンによって、衝撃的且つ決定的な出会いが訪れる。 オバノンが以前に参加していた、ホドロフスキーの『デューン』に、ダリの推薦によって、1人のアーティストが、一部セットのデザイン担当として起用されていた。スペイン出身のH・R・ギーガーである。 ギーガーは、“バイオメカニクス”をコンセプトに、有機的な生物と無機的な機械を融合。性を連想させる彫像や建造物に、本物の人間の骨や髑髏を組み込むという、幻想的且つ悪夢的な作風の持ち主だった。 先に記した通り、『デューン』は製作中止となったため、ギーガーが腕を振るう機会は失われたのだが、オバノンとの交流は続いていた。ギーガーがオバノンに送った、手綴じの作品集「ネクロノミコン」を見せられたスコットは、まるで雷に打たれたかのような驚きを覚えた。「なんて絵だ!信じられない。これだよ!」 ギーガーには、“エイリアン”のデザインに加えて、惑星表面や異界の光景、遺棄された宇宙船のデザインなども発注されることとなった。彼はそうした様々な品々に、いつもと同様、本物の人骨や動物の骨を、塗り込んだ。もちろん医療用などで、正規なルートで入手できる素材ではあったが、これによって、常軌を逸した禍々しさが、表現されたのだ。 この時ギーガーが起用されてなかったら、男性器を想起させるような、強烈な“エイリアン”のデザインは存在しなかった。本作から45年以上経った今もシリーズが続き、“エイリアン”がスクリーンを跳梁跋扈する様が見られるのは、このデザインに負うところも大きいだろう。 「ホラーについて何もわからない」ことを自覚していたスコットは、オバノンとシャセットに、研究のために、観るべき作品のセレクトをお願いした。2人がスコットに見せたのは、『ボディ・スナッチャー/恐怖の街』(56)『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』(68)『サイコ』(60)等々。スコットはフォックスの試写室で鑑賞し、じっくり研究した。 これらに加えてオバノンは、チェンソーを振り回す殺人鬼“レザーフェイス”が、若者たちを犠牲にしていく、『悪魔のいけにえ』(74)を観てくれと、しつこく言い続けた。渋々その作品を観たスコットだったが、「完全にぶちのめされた」と、後に語っている。 因みに、数多のホラーに触れて、インスピレーションを掻き立てられたスコットだったが、「最も知的で最高の作品」と感じたのは、ウィリアム・フリードキン監督の『エクソシスト』(73)だったという。 『エイリアン』の撮影は、税務上の優遇措置などもあって、シェパードン・スタジオを軸に、イギリスで行われることが決まった。そのためノストロモ号のクルーのキャスティングも、アメリカとイギリスの混成軍に。そのほとんどが、監督のスコット主導で進められた。 男性キャストとして、アメリカからは、トム・スケリット、ヤフェット・コットー、ハリー・ディーン・スタントン。イギリスからは、イアン・ホルム、ジョン・フィンチが決まる。 難航したのは、女性キャスト。特に主役のリプリーを、誰に演じさせるか? 製作陣は当初、有名スターに声を掛けていた。まずは、キャンディス・バーゲンやジェーン・フォンダ。更には、キャサリン・ロスやジュヌヴィエーヴ・ビジョルドの起用も考えられた。しかし当時は今と違って、“SFホラー”といったジャンルに、好きこのんで出演しようという人気女優は、皆無。 そこでキャスティングの対象が、まだスターとは言い難い、若手の有望株へと移った。後のオスカー女優であるヘレン・ミレンも、『エイリアン』のオーディションを受けたという。 最有力候補となったのが、メリル・ストリープ。しかしストリープは、長年の恋人だったジョン・カザールが癌との闘病の末、この世を去った直後というタイミング。交渉を断念せざるを得なかった。 続いて浮上したのが、ストリープとはイェール大学演劇大学院でクラスメートだった、シガニー・ウィーヴァー。舞台女優として有望視されていたが、映画の仕事は、まともにやったことがなかった。 78年4月に、ウィーヴァーの面接とセリフの読み合わせが行われることに。彼女は場所を間違えて、30分も遅刻してしまった。 今かと待ち構えていた、監督やプロデューサーの前に現れたのは、180㌢を超える長身の女性。しかも威厳があって、美しさも際立っていた。 スコットは直感的に、「これこそ『彼女だ』」と、思ったという。最終的には、スクリーンテストを経て、ウィーヴァーは正式にリプリー役に決まった。 収まらなかったのは、もう1人の女性キャストのヴェロニカ・カートライト。ウィリアム・ワイラーの『噂の2人』(61)、ヒッチコックの『鳥』(63)などで名子役として活躍した彼女は、本作ではスコットと面接をした後に、リプリー役に決まったと、一旦は連絡を受けていたのだ。 ところが蓋を開けると役が変わっていて、ランバートになっている。彼女は激怒したが、最終的にはその変更を受け入れた。 エイリアンの中に入る役者は、ロンドンのパブで見つかった。身長186㌢のナイジェリア人学生、ボラジ・バデジョー。 7月3日撮影開始。クランクインの段階でセットが完成してなかったり、“エイリアン”の仕上がりがギリギリまでズレ込んだりといったトラブルが、次々と起こる現場だった。 胸部を食い破られるケイン役だったジョン・フィンチは撮影数日で、急病のため降板となった。代役としてスコットが連絡を取ったのは、ジョン・ハート。 実はハートは、ケイン役の第一候補だったが、別の作品の撮影が重なったため、出演が不可能に。しかしその作品への出演が流れたため、スケジュールが空いていたのである。 本作の現場については関係者から、“厳しくて”さらに“不愉快だった”という感想が、多く残されている。後々には名声を恣にするスコットも、監督第2作にして初めてのハリウッド作品ということで、まったく余裕はなかった。現場で、しばしば“感情的”になってしまったという。 ヒロインに抜擢されたシガニー・ウィーヴァーだったが、撮影中はひどい“孤独感”に苛まれた。その背景には、スコットが共演者のヤフェット・コットーに指示して、彼女を圧迫するように差し向けたことなどもあったようだ。もちろん嫌がらせなどではなく、リプリーという役どころを効果的に表現させるための“演出”だったが。 7月に始まった撮影は、追加撮影や撮り直しなどを含めて、12月頃まで掛かった。完全主義者のスコットは、多くのシーンで自らカメラを回した。ポストプロダクションの最中には、ミニチュアモデルを使った特撮で気に入らなかった部分を、自らの演出で撮り直したりもしたという。 製作費は当初予定していた420万㌦から、最終的には1,000万㌦ほどまで引き上げられた。当初ロジャー・コーマンが提示した製作費の、100倍にまで膨れ上がったのだ。 1979年5月25日公開。全米の映画館で悲鳴が上がり、6,000万㌦の興収を上げる大ヒットとなった。 当時の批評的には、賛否両論であった。しかし、“SFホラー”というジャンルを確立する大きな役割を果した1本であるのは、紛れもない事実。その後いわゆる“エイリアンもの”とも言える、夥しい数のエピゴーネンを生み出した。 2002年にはアメリカ国立フィルム登録簿のリスト入り。映画史にその名を刻む作品となっている。 リドリー・スコットが本作に続いて撮ったのは、『ブレードランナー』(82)。そのため彼が、「SF映画の旗手」と言われたのも、今や懐かしい。まさかあれほどまでに、様々なジャンルを縦横無尽に撮り上げる“巨匠”になるなど、想像もつかなかった時代の話である。■ © 1979 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

-

COLUMN/コラム2025.02.05

ド迫力のパニック描写と感動の人間ドラマで一気に見せる韓流ディザスター映画の傑作!『奈落のマイホーム』

メインテーマは韓国でも日本でも深刻なシンクホール問題 韓国で近年社会問題となっているのがシンクホール。シンクホールとは地下水による土壌の浸食などが原因で地中に空洞が発生し、最終的に地上の表面が崩壊して出来てしまう陥没穴のこと。日本でも先ごろ(’25年1月28日)埼玉県八潮市で起きた交差点道路陥没事故が記憶に新しいだろう。以前にも’16年の福岡県博多市で起きた博多駅前道路陥没事故が大きなニュースとなったが、国土交通省の調べによると近年は日本全国で年間1万件前後もの道路陥没事故が起きているそうで、意外にも日本は知られざるシンクホール大国だったりする。 一方の韓国では、もともと朝鮮半島の大部分が花崗岩・片麻岩で構成されていることもあって、相対的にシンクホール発生の心配は少ないと考えられていたが、しかしこの十数年ほどで大都市圏を中心にシンクホール発生が頻発するようになったという。韓国国土交通部の統計によると、近ごろでは毎年100個以上のシンクホールが韓国各地で発生しているそうで、’19~’23年までの5年間の合計は957カ所に及ぶらしい。 ソウルや釜山、光州など韓国の大都市圏で発生するシンクホールの主な要因としては、地下水の流れの変化や上下水管の損傷による漏水、軟弱な地盤などが挙げられるそうだが、中でも最も多い(半数以上の57.4%)のが上下水管の損傷だという。その最大の原因は、やはりパイプの老朽化とのこと。また、人口の密集する大都市圏では、おのずと鉄道や商店街などの大規模施設を地下に増築することとなるが、その際に地下水の流れが変わって空洞が生じてしまうケースも少なくない。いずれにせよ、韓国で近年急増しているシンクホールは、大都市圏における無分別な地下空間開発が招いた「人災」だと言われている。そして、このタイムリーな社会問題をメインテーマとして取り上げ、ハリウッド映画も顔負けの手に汗握るディザスター映画へと昇華したのが、韓国で’21年度の年間興行収入ランキング2位の大ヒットを記録した『奈落のマイホーム』(’21)である。 夢にまで見た念願のマイホームが奈落の底へ…!? 舞台は大都会ソウル。中堅企業で中間管理職を務める平凡なサラリーマン、ドンウォン(キム・ソンギュン)は、地方からソウルへ移って苦節11年目にして、ようやく念願のマイホームをローンで手に入れる。ソウル市内 の下町に出来たささやかな新築マンションだ。優しくておっとりとした妻ヨンイ(クォン・ソヒョン)、誰にでも礼儀正しく挨拶する可愛い盛りの息子スチャン(キム・ゴヌ)を連れて引っ越しを終え、憧れのマイホームでキラキラの新生活を始めてウキウキのドンウォン。ぶっきらぼうで失礼な態度がイラつく何でも屋マンス(チャ・スンウォン)を除けば、隣人たちも朗らかで親切な人ばかりである。ただ気になるのは、マンションの安全性について。入居前には全く気付かなかったものの、いざ実際に生活してみると床が斜めだったり、共有部分の壁に亀裂が入っていたりするのだ。もしかすると欠陥住宅ではないのか?一抹の不安がよぎったドンウォンは、住民たちと相談して今後の対策を考え始めていた。 そんな矢先、週末に会社の部下たちを自宅へ招いて、引っ越し祝いのパーティを開くことになったドンウォン。日頃の不満が爆発したキム代理(イ・グァンス)とインターンのウンジュ(キム・ヘジュン)が酔いつぶれて泊っていく。その翌朝、爆睡しているドンウォンたちをそのままにして買い物に出かける妻ヨンイと息子スチャン。しかし荷物が大量で重たいことから、スチャンがショッピングカートを取りにひとりでマンションへ戻る。一方その頃、マンションでは深夜からの断水に困った住人たちの多くが朝から外出し、残ったマンスが断水の原因を調べようとしていた。その瞬間、大きな揺れと轟音が近隣一帯に響き渡り、大都会ソウルの住宅街に巨大シンクホールが発生。ドンウォンの住むマンションを丸ごと吞み込んでしまう。 すぐさま当局の救援隊が駆けつけて対策本部が設置され、テレビのニュース番組でも大々的に報じられた巨大シンクホール事故。しかし陥没は地下500メートルにまで達しており、携帯電話の電波はもとよりドローンのGPS信号すら届かないため、対策本部でも生存者の確認と救出をいかにして進めるのか頭を悩ませる。 一方、地底の奥深くまで一気に落下して大破したマンション。なんとか怪我をせずに済んだドンウォンとキム代理、ウンジュの3人は、こちらも屋上にて奇跡的に助かったマンスとその反抗期の息子スンテ(ナム・ダルム)と合流する。マンスから妻子が外出する姿を見かけたと聞いて安堵するドンウォン。必ず助けが来る。それまでなんとか持ちこたえねばと一致団結する5人だったが、しかしマンションの落下はさらに進んで次々と危機が襲い来る。そうした中、地上から届いた衛星電話で息子スチャンがマンション内にいることを知ったドンウォンは、危険を顧みず自ら救出へ向かうことに。しかも、他にもマンションに取り残された住人たちがいることも分かる。なんとかして、一人でも多くの命を救わねば。強い使命感に駆られるドンウォンだったが、折からの悪天候でシンクホールに大量の雨水が流れ込んでしまう…! 大都会ソウルの住宅事情やご近所事情から垣間見える現代韓国の世相 さながら人情コメディ×ディザスター・パニック×アドベンチャー・アクション。大胆不敵にジャンルをクロスオーバーしながら、これでもかと見どころを詰め込んだエンターテインメント性の高さは、さすが韓国映画!と言いたくなるところであろう。しかも、冒頭で言及したシンクホール問題だけでなく、大都会ソウルの住宅事情やご近所付き合いなど、我々日本人にとっても決して他人事ではない、現代韓国を取り巻く様々な社会問題への風刺も盛り込まれている。脚本が実に上手い。 ご存知の通り、人口が密集する大都会ソウルでは超高層マンションが次々と建設され、それに伴って不動産価格もうなぎ上りに高騰。劇中では主人公ドンウォンと部下たちが、遠くにそびえ立つ超高層マンションを眺めて溜息をつく場面があるが、そうした高級物件に手が届くのはごく一部の限られた富裕層や外国人のみ。日本の東京と似たような状況だ。ドンウォンのように平均的なサラリーマンにしてみれば、下町の小ぶりなマンションを買うだけで精いっぱいだ。それでも、実際にローンを組めるまでに11年もかかってしまった。キム代理が意中の同僚女性に告白できないでいるのも、恋敵の自宅マンションが家族から相続した持ち家なのに対し、自分は賃貸のワンルームマンション住まいだから。もはや、ソウルで理想の我が家を買うなんて夢のまた夢。そんなしがない庶民がようやく手に入れた念願のマイホームが、あろうことか無計画な地下空間開発によって発生した巨大シンクホールに吞み込まれてしまう。なんたる皮肉!なんたる悲哀!これこそが本作の核心と言えよう。 さらに、東京と同じく希薄になりがちな大都会ソウルのご近所付き合い。昔は濃密だったソウルの地域共同体も、昨今では50%以上の市民が隣人に挨拶することすらなくなったという。そもそも競争社会に揉まれる庶民は毎日の生活に精いっぱいで、なかなか周囲に気を配るだけの余裕がない。本作に出てくるマンションの住人や会社員も同様。みんな表面上は慇懃無礼で愛想よく振る舞ってはいるものの、しかし実際にはお互いに深入りせず距離を保っている。一緒に働いている同僚同士だって、実のところあまりお互いのことは知らない。一見したところ不愛想で図々しいマンスなどは、むしろ正直で裏表がない人間とも言えるだろう。そんな中で突然発生した未曽有の巨大シンクホール事故。取り残された人々は必然的に協力し合い、手を取り合って決死のサバイバルに挑む。 また、救出作戦の一環で隣接するマンションの一部を破壊する必要が生じるのだが、住民説明会に参加した居住者たちは、苦労して手に入れた我が家を守ることばかりに気を取られ、シンクホールに呑み込まれた人々の窮状にまで想像が及ばず、それゆえ救出作戦に真っ向から反対してしまう。だが、そこで一人の老人が声をあげる。隣のマンションが地中へ落下する瞬間に立ち会い、呑み込まれていく隣人の恐怖と絶望の表情を見てしまった老人。確かにこの家を買うのに20年もかかった。しかし、ここで反対したら天罰を受けるかもしれない。困っている誰かに手を差し伸べること、隣人の痛みや苦しみに想像を働かせること。スリルとサスペンスとスペクタクルを盛り上げながら、現代人が忘れがちな他者への共感や連帯の大切さを描いていく後半のサバイバル劇がまた感動的だ。観客の心を嫌がおうにも揺り動かすヒューマニズム。このエモーショナルな作劇の上手さも韓国映画ならではだろう。 監督と脚本を手掛けたのは、海洋モンスター映画『第7鉱区』(’11)や韓国版『タワーリング・インフェルノ』と呼ぶべき『ザ・タワー 超高層ビル大火災』(’12)を大ヒットさせたキム・ジフン。地下500メートルものシンクホールが韓国で発生することは現実的にあり得ない話だが、しかし’07年に南米グアテマラで深さ100メートルのシンクホールが発生したと知ったキム監督は、もしも同じくらいかそれ以上の規模のシンクホールが韓国で発生したらどうなるか?を想像してストーリーを考えたという。 やはり最大の見どころは最先端のCGを駆使した、迫力満点の大規模なディザスター・シーンだが、実は舞台となるソウル市内の住宅街はCGでもロケでもなく、撮影スタジオの敷地内に建設された実物大の巨大セット。つまり、住宅街の一角を丸ごとオープンセットとして一から建ててしまったのである。シンクホールにマンションが落下していくシーンはさすがにCGだが、しかし実際に俳優たちが演技をするマンション内部もまた実物大のセット。「CG技術がどれだけ優れていても、俳優や監督にとって最も重要なのは空間です」というキム監督は、役者が芝居に集中するためにはリアルな空間を作ることが大切だと考え、20種類以上もの実物大セットを組み合わせながら地下500メートルに転落したマンションを撮影スタジオに再現したのである。 ‘19年の夏から秋にかけて撮影された本作。当初は’20年のチュソク(お盆)の大型連休に合わせて公開されるはずだったが、しかし折からのコロナ禍で延期となってしまう。改めて’21年8月6日にスイスの第74回ロカルノ映画祭で初お披露目された本作は、同年8月11日より韓国で封切り。公開6日目で早くも観客動員数100万人を突破し、年間興収ランキングでも『モガディシュ 脱出までの14日間』(’21)に次ぐ堂々の第2位を記録したというわけだ。■ 『奈落のマイホーム』© 2021 SHOWBOX AND THE TOWER PICTURES, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

-

COLUMN/コラム2025.02.03

ジョーダン・ピール監督のスピルバーグ愛も垣間見える異色の不条理SFホラー『NOPE/ノープ』

コメディアンからホラー映画監督へ転身を遂げたジョーダン・ピール デビュー作に当たるホラー映画『ゲット・アウト』(’17)でいきなりアカデミー賞の作品賞を含む4部門にノミネートされ、黒人として史上初の脚本賞を獲得したジョーダン・ピール監督。もともとスタンダップ・コメディアンとしてキャリアをスタートした彼は、全米で人気の長寿コメディ番組『マッドTV!』(‘95~’09)に’03年よりレギュラー出演して知名度を上げ、さらに同番組の共演者キーガン=マイケル・キーと組んだ冠番組『Key & Peele』(‘12~’15・日本未放送)ではエミー賞やピーボディ賞を受賞。役者としてドラマ『ファーゴ』(’14~)シーズン1や映画『キアヌ』(’16)などにも出演し、売れっ子のコメディ俳優として活躍するようになる。 その一方、幼少期から筋金入りの映画マニアだったピール監督は、後に映画制作のパートナーとなる幼馴染みイアン・クーパーと一緒に、B級ホラーからハリウッド・クラシックまで片っ端から映画を見まくる10代を過ごしたという。スティーブン・スピルバーグやジョン・カーペンター、アルフレッド・ヒッチコックにスタンリー・キューブリックなどから多大な影響を受け、予てより映画制作に強い関心を持っていた彼は、『ドニー・ダーコ』(’01)や『サウスランド・テイルズ』(’07)などで知られる映画製作者ショーン・マッキトリックをキーガン=マイケル・キーに紹介される。ニューオーリンズのカフェでマッキトリックと初めて会うことになったピール監督。その際に温めていた映画のあらすじを話して聞かせたところ、なんとその場で企画にゴーサインが出てビックリしたという。それが処女作『ゲット・アウト』だった。 多様性を重んじるリベラルなインテリ層ですら無自覚に持ち合わせる、アメリカ社会の黒人に対する根強い偏見を皮肉った風刺ホラー『ゲット・アウト』。製作費450万ドルの低予算映画ながら、世界興収2億5400万ドルを突破した同作の大ヒットによって、ピール監督は新たな才能としてハリウッド中が注目する存在となる。この思いがけない大成功を機に、彼は既にヴィジュアル・アーティストとして活動していた幼馴染みイアン・クーパーを誘って自身の製作会社モンキーパー・プロダクションズを設立。続く2作目『アス』(’19)では、アメリカの格差社会で存在が透明化されてしまった「持たざる人々」を不気味なドッペルゲンガーに投影し、世界一の経済大国アメリカの豊かさが恵まれない人々の搾取と犠牲の上に成り立っているという現実を不条理なホラー映画へと昇華する。 このように、ホラーという娯楽性の高いジャンルの映画をメジャー・スタジオのシステムを用いて撮りつつ、その中に差別や格差など現代アメリカの社会問題に対する批判や疑問を、独自の視点で巧みに織り込んでいくメッセージ性の高さがジョーダン・ピール作品の大きな特徴と言えよう。そんなピール監督の、今のところ最新作に当たる第3弾が、新たにSFホラーのジャンルを開拓したシュールな怪作『NOPE/ノープ』(’02)である。 未確認飛行物体の正体は未知の生物だった…!? 主人公はカリフォルニアの片田舎の広大な牧場で育った青年オーティス・ヘイウッド・ジュニア=通称OJ(ダニエル・カルーヤ)とその妹エメラルド(キキ・パーマー)。ヘイウッド家は代々に渡って、ハリウッドの映画やテレビなどの撮影に使われる馬を飼育している。牧場の顔として経営と営業をこなすのは父親オーティス・シニア(キース・デイヴィッド)。内向的で口数の少ないOJはもっぱら馬たちの世話と調教に専念し、そもそも家業に全く関心のないエメラルドは有名になりたい一心で役者やダンサーやユーチューバーなど様々な仕事に手を出していた。そんなある日、牧場の遥か上空に人間の悲鳴らしき音が響き渡り、次の瞬間に次々と落下物が空から降り注ぐ。呆気にとられるOJ、地面に倒れる父親。落下物のコインが頭に直撃した父親は、病院での治療もむなしく亡くなってしまう。 大黒柱の父親を失ったヘイウッド家。ひとまず子供たちで家業を引き継ぐものの、しかし人付き合いが苦手で不愛想なOJと口ばかり達者なエメラルドでは上手くいかず、たちまち経営難に陥ってしまう。牧場を維持するために仕方なく、近隣で人気を集める西部劇風テーマパークに10頭の馬を売却することにしたOJとエメラルド。テーマパークのアジア系経営者ジュープ(スティーブン・ユァン)は、’90年代の大ヒット西部劇映画『子供保安官』に出演して大ブレイクした元子役スター。その勢いに乗ってテレビのシットコム番組『ゴーディ 家に帰る』に主演するのだが、ペットのゴーディを演じるチンパンジーが撮影中に大暴れし、出演者数名が大怪我を負うという事件が発生。幸いにもジュープは無傷だったが、しかし番組はそのままキャンセルされ、残念ながらジュープのキャリアもそこで断たれてしまった。だが、かつての名声を未だに忘れられないジュープは、『子供保安官』の世界を再現したテーマパークを開業し、自らショータイムの司会進行役を務めることで再び世間の注目を浴びようとしていたのである。 その晩、牧場の名馬ゴーストが興奮したように柵を飛び越えて逃げ出し、追いかけようとしたOJは雲の間を猛スピードで移動する円盤型の物体を目撃する。ゴーストの鳴き声と共に光を放って消え去る未確認飛行物体。その瞬間、家の電気や携帯の電波もダウンする。宇宙から来たUFOが馬をさらっていったに違いない。そう考えたOJとエメラルドは、牧場を再建するための妙案を思いつく。UFOの映像を撮影して高値で売り飛ばそうというのだ。とはいえ、兄妹2人ともメカにも撮影技術にも疎い。そこで彼らは家電量販店の店員エンジェル(ブランドン・ペレア)に頼んで監視カメラを設置して貰ったところ、決して動かない雲が映っていることに気付く。UFOはそこにずっと隠れているのだ。さらにCM撮影で知り合ったカメラマンのアントレス・ホルスト(マイケル・ウィンコット)に撮影協力を依頼した兄妹だが、しかしUFOに半信半疑のホルストには断られてしまった。 一方その頃、同じくUFOの存在に気付いていたジュープは、テーマパークでUFOを呼び寄せるイベントを開催する。ところが、会場に現れたUFOはそこにいたジュープもスタッフも観客も丸ごと全員を吸い込んで貪り食ってしまう。誰もいなくなったテーマパークに足を踏み入れ茫然とするOJ。そこで彼は、以前からの疑問を確信に変える。UFOはそれ自体が生き物なのだ。それも地球上の人間や動物を捕食する肉食系の。縄張り意識と警戒心が強いUFOは、野生動物と同じように目が合うと襲いかかって来る。子供の頃に飼っていた馬に因んで、UFOを「ジージャン」と名付けたOJとエメラルドは、テーマパークの事件をテレビのニュースで知って駆けつけたホルスト、今やすっかり友達となったエンジェルの協力を得て特ダネ映像の撮影に挑むのだが…? 現代社会に蔓延る「見世物」と「搾取」、悪しき構造を支える現代人の承認欲求 UFOとのファーストコンタクトを描く西部劇風『未知との遭遇』だと思って見ていたら、最終的に大空から襲い来る獰猛な未知の肉食生物と死闘を繰り広げるSF版『ジョーズ』になっちゃった…!という1粒で2度おいしい映画。なるほど、スピルバーグ・ファンを自認するジョーダン・ピール監督らしい作品ですな。アメリカの果てしない荒野で得体の知れない怪物に襲われるというシチュエーションは『激突!』(’71)をも彷彿とさせるだろう。 いつもは円盤型の甲殻類生物みたいな形をしているジージャンが、状況によってクラゲや蘭の花のように形状を変えていくというアイディアは面白いし、普段から人間よりも動物と接することの多いOJがいち早くUFOの正体に気付き、その行動原理や特性を直感で理解していくという過程もよく考えられている。製作に当たっては、クラゲの専門家であるカリフォルニア工科大学のジョン・ダビリ博士や、分類学および機能形態学を専門とするUCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)研究員ケルシ・ラトリッジがコンサルタントとして参加。生命体として科学的な矛盾がないかを徹底的に検証し、解剖学や行動学を基にしながらジージャンの形体や動きを描写したという。 そんな本作でピール監督が描かんとしたのは「搾取(Exploitation)」と「見世物(Spectacle)」についての考察である。冒頭で旧約聖書「ナホム書」の古代都市ニネベの滅亡を預言する第3章を引用したのもそれが理由であろう。ニネベが神の逆鱗に触れた理由のひとつが「見世物」による「搾取」だったからだ。このテーマを最も象徴するのが、一見したところストーリーの本筋とは関係なさそうな、シットコム『ゴーディ 家に帰る』の撮影現場で起きたチンパンジーの大暴走。動物を「見世物」としてテレビドラマに出演させて「搾取」しようとしたところ、うっかり野性本能を刺激してしまって思いがけないしっぺ返しを食らう。それはテーマパークのショータイムでジージャンを呼び出して金を稼ごうとしたジュープ、はたまたジージャンを撮影した「バズり動画」で一獲千金を目論んだエメラルドたちも同様。動物を支配しコントロールしようとすること自体が人類の傲慢である。そういえば、ピール監督が敬愛するスピルバーグの『ジュラシック・パーク』(’93)も似たような話でしたな。 そうした中で、子役時代のジュープをチンパンジーが襲わなかったのは、当時の彼もまたハリウッドの大人たちから「見世物」にされ「搾取」される存在だったから。要するに同じ犠牲者、同じ境遇の仲間だと思われたのだ。ただし、ジュープはチンパンジーではなく人間である。人間にとって「見世物」として「搾取」されて得られる名声は、時として麻薬のようなものとなり得る。注目を浴びる快感を覚えてしまった者は、往々にしてそれを求め続けてしまうのだ。その甘い蜜の味が忘れられないジュープは、事件によって心に深いトラウマを負ったにもかかわらず、再びスターの座に返り咲く夢を追い求め続け、それが最悪の結果を招いてしまう。 名声中毒に陥っているのはエメラルドも同様だ。彼女もまた「自分ではない素敵な誰かになりたい」「世間の注目を集めるセレブになりたい」という一心から、役者だ歌手だダンサーだユーチューバーだと様々な職にチャレンジするが、しかし何をやっても上手くいかず空回りしている。誰もがSNSを介して有名になれる可能性がある今の時代。むしろ人々は自ら進んで「見世物」となって「搾取」されようとする。肥大化した承認欲求はまさに現代病だ。 だいたい資本主義が発達した現代社会では、あらゆる場面で「見世物」と「搾取」の関係が成り立っている。それは映画というメディアも同様。そういえば、リュミエール兄弟の撮った『ラ・シオタ駅への列車の到着』(1895)は、駅に到着する列車の迫力ある風景映像が観客の度肝を抜いて大変な話題になったと伝えられているが、そもそも映画はその最初期から「見世物」であり「搾取」の道具だったと言えよう。本作でピール監督はその本質を明らかに自覚し、そこについて回るリスクや危険性に警鐘を鳴らしつつ、それでもなお映画という文化に対して大いなる愛情と敬意を捧げる。 ちなみに、オープニングのタイトル・シークエンスで映し出される馬に乗った黒人騎手の映像は、世界最初の映画とも言われる写真家エドワード・マイブリッジの連続写真「動く馬」。スタンフォード大学の創立者リーランド・スタンフォードが、馬の歩法を分析するためマイブリッジに撮影を依頼したと言われている。劇中では黒人騎手がヘイウッド家の先祖ということになっているが、しかし実際のところ黒人騎手の素性は今もなお分かっていない。■ 『NOPE/ノープ』© 2022 Universal Studios. All Rights Reserved.

-

COLUMN/コラム2025.01.31

ミシェル・ゴンドリー&チャーリー・カウフマン 超くせ者コンビが放つ、愛の記憶にまつわる物語『エターナル・サンシャイン』

フランス・ベルサイユ生まれの、ミシェル・ゴンドリー。美術学校の仲間と結成したロックバンドのPVを自ら手掛けたのを、アイスランドが生んだ歌姫ビョークに見初められたのが、世に出るきっかけとなった。 ビョークとのコラボに続き、ローリング・ストーンズ、ベック、ケミカル・ブラザース、カイリー・ミノーグ、レディオヘッド等々の有名アーティストのPVを次々と手掛けた。やがてCMディレクターとしても、名を馳せるようになる。 1998年、30代中盤となったゴンドリーは、当時付き合っていた女性に対し、ほとほと嫌気がさしていた。そしてボヤいた。「もし彼女の記憶を消せたらなぁ~」 本作『エターナル・サンシャイン』(2004)は、ゴンドリーのそんな愚痴が元となって,スタートした企画だった。 このアイディアを脚本にしてくれる書き手を探すと、面白がってくれる者は多かったが、皆が皆“SFサスペンス”にしようと持ち掛けてくる。思考回路が「ずっと12才のまま」と自称するゴンドリーは、そのようなありきたりのアイディアには、ノレなかった。 そんな折りに出会ったのが、チャーリー・カウフマン。実在の俳優ジョン・マルコヴィッチの頭の中に入れる不思議な穴を巡って展開する奇想天外な物語、スパイク・ジョーンズ監督の『マルコヴィッチの穴』(99)でブレイクした脚本家である。 カウフマンの提案は、「男女の関係についての話にしたい」というもの。ゴンドリーは、「それだ!」と思った。そして、2人の共同作業が始まった。 本作で長編映画監督としてのキャリアをスタートするつもりだったゴンドリーだが、それは一旦お預けになる。先に撮ってデビュー作となったのは、『ヒューマンネイチュア』(2001)。カウフマンが、本作から一旦逃亡した際に、手打ちとして差し出した脚本だったという。 紆余曲折がありながらも、ゴンドリーとカウフマンの協同は続いた。2人は、人間の脳や記憶について研究を重ねた。 記憶はどんどん変質し、しかも時間通りに整然と連続したものではなくなっていく。ある記憶の断片が、全然関係ない時の記憶とつながったり、混ざったりする。記憶は事実の記録などではなく、事実に対するその人の解釈の記録と言える。 恋愛がうまくいかなくなった時や失敗に終わった時、こんな辛いことは忘れてしまいたいと、多くの者が思う。しかし後になってから思い返すと、その恋の記憶は、「大切な宝物」になっている。 そうしたことを、どうやって映像化するか? 因みに本作の原題は、『Eternal Sunshine of the Spotless Mind』。「一点の汚れもなき心の永遠の陽光」という意味である。本編にも登場する、18世紀のイギリス詩人アレクサンダー・ポーブの恋愛書簡詩「エロイーズからアベラールへ」からの引用ということだが、カウフマン曰く、「…一発で覚えにくいから面白い…」と思って、このタイトルにしたという。 こうして作られた脚本は、キャスティングが始まる前から、オフィシャルではない草稿が出回ってしまい、多くの業界関係者が目にすることとなった。そんな中の1人に、ジム・キャリーが居た。 当時のキャリーは、主演作は大ヒットが確約されているような存在で、1本の出演料が20億円にも上るようなスーパースター。そんな彼から、本作のプロデューサーに電話が掛かってきた。低予算の本作に、ただ同然のギャラでも「出たい」ということだった。 ミシェル・ゴンドリーはこの知らせに、興奮してから、すぐ心配になった。本作の主人公であるジョエルは、恋人に「退屈」と言われてしまうほど、地味な性格。『マスク』(94)や『ジム・キャリーはMr.ダマー』(94)、『グリンチ』(2000)等々、スクリーン上でエキセントリックに躍るキャリーとは、どう考えても正反対のキャラクターだったのだ。 ゴンドリーらは、キャリーの主演作『ブルース・オールマイティ』(03)の撮影現場を訪ねた。いつものように、オーバーな演技をしていたキャリーだったが、本番の合間に素に戻ると。ごく普通の男だった。カウフマンは、「…彼の中にもジョエル的なものがあった」と感じたという…。 ***** 恋人たちの日“バレンタインデー”直前、ジョエル(演:ジム・キャリー)は、喧嘩別れしてしまったクレメンタイン(演:ケイト・ウィンスレット)と仲直りしようと思い、彼女の勤務先の書店に出向く。しかし彼女は、ジョエルをまるで会ったことなどない者のように対応し、現れた若い男とイチャつく。 ショックを受けた彼に、友人が手紙を見せる。その文面は、「クレメンタインはジョエルの記憶をすべて消し去りました。今後、彼女の過去について絶対触れないようにお願いします」というもの。 ジョエルは、クレメンタインが記憶消去の施術を受けたラクーナ社を訪ねてみる。そして彼も、ハワード・ミュージワック博士(演:トム・ウィルキンソン)が開発した、記憶消去の手術を受けることを決める。 ジョエルが自宅で一晩寝ている間に、訪れたラクーナ社のスタッフたち(マーク・ラファロ、イライジャ・ウッド、キルスティン・ダンスト)が、現在から過去へと記憶を消していく。 しかし逆回転で、クレメンタインとの交際期間を振り返っていく内に、ジョエルは忘れたくない、楽しかった時間の存在に気付き、眠りながらも手術を止めたいと、夢の中で必死に逃げ回る。 抵抗虚しく、結局手術は無事に終了。目覚めたバレンタインデーの朝、ジョエルはクレメンタインの記憶を、すべて失っていたのだが…。 ***** ほとんどの映画は、主人公の男女が愛し合っていることを確認したら、そこで終わってしまう。しかし実際は、「長く付き合えば、相手の嫌な面も色々見えてくる」。ジム・キャリーが本作の脚本に惹かれたのは、まさにそこだった。本作は他の映画が見せない、「そこから先を」描いているというわけだ。 本作の脚本を書く際に、カウフマンは時間軸に沿ったジョエルの記憶の地図を作って、居場所を確認しながら書いていった。この記憶の地図は、ゴンドリーがジム・キャリーに、いま演じているのは、ジョエルの記憶のどの部分なのかを説明する際にも、役立った。 相手役のクレメンタインは、ケイト・ウィンスレット。イギリス生まれで古風な顔立ちの彼女は、『タイタニック』(97)のヒロインをはじめ、“コルセット・クイーン”的な、古風な英国女性を多く演じてきた。 ところが本作では、エキセントリックさを持ったニューヨーク娘。いつもはジム・キャリーがやっているような役とも言える。 ウィンスレットがゴンドリーに、どの作品を観て、自分にオファーしたのかを問うた。ゴンドリーは、「うーん、わからないけど、君はラブリーでクレイジーだから、君に出来ると感じたんだよね」と答えたという。 因みにクレメンタインは、気分によって髪の色を変えてしまうという設定。撮影は、時制的に順撮りというわけにはいかなかったので、ウィンスレットは、午前は赤い髪、午後は青い髪といった風に、カツラを変えて演じることとなった。 脇を固めたのは、ベテランのトム・ウィルキンソンに、若手のイライジャ・ウッド、キルスティン・ダンスト、マーク・ラファロといった面々。プロデューサーのスティーヴ・ゴリンによると、「金のためにこの仕事を引き受けた者はいなかった…」という。 いよいよ撮影本番が近づいてくると、ミシェル・ゴンドリーが感じるプレッシャーやストレスは、ただならぬものになっていた。「この映画に集まってくれたキャスト、スタッフの興味が、僕という人間よりもチャーリー・カウフマンの脚本の方に向けられていたのは痛いほどわかっていた…」からだ。実際にケイト・ウィンスレットも、「チャーリー・カウフマンが書いた脚本だ、なんて言われたら、誰だって読む前に出演を決めるんじゃないかしら」などとコメントしている。 ゴンドリーが「ちょっとした屈辱」を覚えながらも、2003年1月に、本作はクランク・イン。4月までの3ヶ月間、主にニューヨーク市で撮影が行われた。いざカメラが回り始めると、ゴンドリーへの皆のリクアションは、早々に変化が見られるようになった。 キャリーやウィンスレットが、友人や家族などに電話して、すごいシーンを撮ってるから見に来いよと誘っている姿を目の当たりにして、ゴンドリーはホッと胸を撫で下ろした。ラファロやダンスト、イライジャ・ウッドも、「キャンプに集う悪ガキ」のように、大はしゃぎで撮影に臨んでいたという。 ゴンドリーの演出法は、独特だった。他の監督たちのように、「スタート」でカメラを回し、「カット」で止めるというわけではない。本番もリハーサルもなく、ずっとカメラを回し続けるのである。 トム・ウィルキンソンはカメラの動きがまったく掴めないことに当初戸惑いながらも、この演出法が気に入った。彼の経験上、最上の演技は、「…リハーサルの間に起こることが多い」からである。ゴンドリー式ならば、これまでは往々にしてあった、「何で今カメラが回っていなかったんだ」と、悔やむことが避けられる。 ジム・キャリーは撮影が始まると、どんどんアドリブを加えて面白くしようとする、いつもの癖が出てしまい、ゴンドリーを困らせた。そうした演技をやめさせるために、芝居をしている時には撮影をせず、逆に変な演出をして、キャリーが「それは違うだろう」と素に戻った時にカメラを回した。キャリーはそれを嫌がったが、撮ったフィルムを見せて、ゴンドリーが「この自然さがほしい…」と伝えると、納得したという。 ゴンドリーがキャリーに求めたのは、ジョエルを演じることではなく、素のジム・キャリー自身になることだった。キャリーは、過去の恋愛の失敗を告白させられ、それらがセリフに取り入れられた。 キャリーはその時点で2回の離婚を経験し、直近ではレニー・ゼルウィガーとの破局を経験している。そんな彼にとって本作の撮影は、「カサブタをはがすようなもの…」となった。 ゴンドリーはこうした形で、「いつものジム・キャリー」が出てこないような演出を行った。逆にウィンスレットに対しては、「もっとガンガンやっていいよ」と、煽ったという。 ゴンドリー演出のもう一つの特徴は、極力VFXを避けて、手作りにこだわること。ジョエルが幼児期の記憶に退行していく中で、子どものジム・キャリーと大人の大きさのケイト・ウィンスレットが話すシーンがある。ここでは合成は一切使わず、遠くに行くほど物を大きくしたセットを作って、遠近感を狂わせるというローテクを駆使している。 ジョエルがラクーナ社で、診察室に座ったもうひとりの自分を見るシーン。これはカメラがパンしている間に、ジム・キャリーが全速力でカメラの後ろを回って、その間に衣装を変えて椅子に座るという手法で、撮影した。 ジョエルが、キッチンのシンクでママに身体を洗ってもらった記憶に逃げ込むシーンでも、CGや合成は一切使っていない。大きなシンクを作り、巨大なジョエルのママの腕の作り物を入れて、カメラを回した。 臨機応変なのも、ゴンドリー流。撮影中、街に偶然サーカスのパレードがやって来た時は、その場で主演の2人を連れて、撮りに行くことを決めた。 そのパレードを2人で見ている間に、クレメンタインが姿を消して、ジョエルが探し回るくだりがある。これはゴンドリーがその場でこっそり、ウィンスレットに耳打ち。キャリーが見てない隙に、姿を消させた。我々は本作で、ジム・キャリーがガチでウィンスレットを探してる様を、目の当たりにするのである。 撮影は時期的に、極寒のニューヨークで行われ、夜間シーンも多かった。スタッフ、キャストは大変な思いをしたが、ゴンドリーにとっては、ただただラッキーだった。 元々の脚本には、雪が沢山出てくるのだが、その作り物をするとお金がかかり過ぎる上、不自然に見えるので、泣く泣くカットしていた。ところが撮影を始めると、ずっと雪が続いた。ゴンドリーはそれを、最大限に活用。チャールズ川でのシーンなど、キャストが話す度に白い息が出るのが、映画をリアルにする手助けとなった。 このようにして撮影された本作は、2004年3月にアメリカで公開。2,000万㌦の製作費に対して、7,000万㌦以上の興行収入を上げるクリーンヒットとなった。またアカデミー賞では、カウフマンやゴンドリーらに、脚本賞の栄誉をもたらした。 ジム・キャリーにとってこの作品は、「かつて僕が愛した人たちへのラブレター」となった。 これからご覧になる方々へ、“ラストシーン”に関して、本作の作り手たちの言葉を以て〆としたい。 チャーリー・カウフマン曰く、「この映画がハッピーエンドなのかどうか、それを決めるのは観客だ。映画館を出た後、話し合って欲しいんだ」 一方ミシェル・ゴンドリーは、「…男と女の別れや出会いを決定付けるのは、運命よりも、取るに足りないほんの小さな些細な出来事だったりする。なんでもない瞬間の数々が、男と女の未来に影響を与えていく…」それが見せたかったのだという…。■ 『エターナル・サンシャイン』TM & © 2004 Focus Features. All Rights Reserved

-

COLUMN/コラム2025.01.14

天才スピルバーグが、念願の“恐竜映画”で起こした映画史の“革命”!『ジュラシック・パーク』

幼い頃からの“恐竜”ファンで、最初に覚えた長い言葉は、“ティラノサウルス”や“トリケラトプス”等々、様々な恐竜の名前だった。長じては、ずっと“恐竜映画”を撮ることが夢だったという、スティーヴン・スピルバーグ。 しかし“映画の天才”の名を恣にした彼でも、そのプロジェクトには、なかなか踏み切れなかった。大きな理由は、2つ。 ひとつは、恐竜が実際に居た時代を題材にする気はなく、かと言って現代を舞台にすると、太古の昔に絶滅した恐竜が存在する理由が見つからない。もうひとつは、技術的な問題。スクリーンを闊歩する姿が“本物”に見えないような、“恐竜映画”を作りたくはなかったのだ。 機を得るのも、また“天才”の為せるワザなのだろうか?それらの課題をクリアーして“恐竜映画”を撮る、絶好の機会が巡ってきた。 1990年5月。その年の秋に出版される予定の長編小説のゲラが、ハリウッドの各映画会社に送りつけられた。その小説は、ベストセラー作家マイケル・クライトンの筆による「ジュラシック・パーク」。映画化権を150万㌦からのオークションに掛けるという告知だった。 1㌦でも多くの金額を入札した者が、映画化権を得るという、単純な取引ではなかった。落札を望む映画会社は、配給収入からの歩合、商品化権の扱い等に加えて、監督には誰を据えるかといった、映画の製作体制まで、提示しなければならなかったのである。 このオークションには、コロンビア、フォックス、ワーナー、ユニヴァーサルの4社が参加。コロンビアがリチャード・ドナー、フォックスがジョー・ダンテ、ワーナーがティム・バートンを監督候補に立てる中で、オークションを勝ち抜いたのは、ユニヴァーサルだった。 150万㌦に50万㌦を上乗せした200万㌦を提示したのは、他社も同様だった。決め手となったのは、監督にスピルバーグを掲げたことだったと言われる。 スピルバーグも、ノリノリだった。小説「ジュラシック・パーク」には、彼が長く待ち望んだ、現代に恐竜を甦らせる“説得力”があったからだ。またその頃になると、技術面をクリアーする目算も、立ってきた。 その年の夏に、映画化のプロジェクトは、スタート。スピルバーグは、『ウエストワールド』(73)『大列車強盗』(79)等で監督・脚本を手掛けた経験もあるクライトンに、シナリオの草稿を依頼。8カ月掛かって書き上げられたクライトンの原稿のブラッシュアップは、スピルバーグの弟子ロバート・ゼメキス監督の『永遠に美しく…』(92)の脚本などで注目された、デヴィッド・コープに任された。 ***** アメリカの砂漠で、恐竜の化石の発掘調査を行う、古生物学者のグラント博士(演:サム・ニール)と、彼の恋人で古植物学者のエリー・サトラー博士(演:ローラ・ダーン)。 2人の元を、発掘のスポンサーである財団の創設者ジョン・ハモンド(演:リチャード・アッテンボロー)が、訪れる。彼の依頼は、コスタリカ沖に買った島の視察。資金援助の増額を約束され、グラントとエリーは、ハモンドに同行することを決める。 島には彼ら以外に、数学者のイアン・マルコム博士(ジェフ・ゴールドブラム)、財団の顧問弁護士ジェナーロ、ハモンドの孫アレックスとティムも招かれていた。到着した一行は、そこで信じられないものを、目撃する。それは、生きている恐竜たちだった。 ハモンドが「ジュラシック・パーク」と名付けたこの島の施設は、ジュラ紀から白亜紀を再現した、驚異の世界だった。恐竜たちは、その血を吸った状態で琥珀に閉じ込められた古代の蚊の体内から取り出されたDNAを利用し、最新のバイオテクノロジーを駆使して、甦らされたものだった。 自信満々のハモンドを、マルコムは「人類の驕り」と批判。グラントたちも、不安を感じる。 折しも島に嵐が近づく中、人為的なトラブルによって、恐竜たちの行動を制御していた高圧電流などの保守システムが、作動しなくなる。ちょうど「パーク」内のツアー中だった、グラントやマルコム、子どもらは、ティラノサウルスなど、凶暴な恐竜が牙を剥く真っ只中に、取り残されてしまう…。 ***** 90年9月。スクリーン上に恐竜たちを息づかせるためのメンバー集めが始まった。 スピルバーグはこの時点では、CG=コンピューター・グラフィックをメインの技術に使う気は、毛頭なかった。最先端の技術が投入された『アビス』(89)や『ターミネーター2』(91)などを見ても、リアルな生物をスクリーンに再現するところまでは、まだ到達していなかったからだ。 彼が採用を決めた技術の2本柱は、“ロボティクス”と“ゴーモーション”。 当初スピルバーグは、前者の技術を以て、体長6㍍のティラノサウルスの実物大のロボットを制作し、自足歩行させることを考えた。しかし莫大な金銭が掛かることが判明して、断念。 スタン・ウィンストン率いるチームは、恐竜の表情や上体、体の一部が稼働するロボットを作ることになった。 チームはリサーチに1年を掛け、詳細なスケッチ画と完成見取り図を準備。これを元に細かな工程を経て、耐久性と繊細さを兼ね揃えたラテックスを用いた皮膚を持つ、ティラノサウルスが制作された。豊かな色調で着色して、外見は完成。これを液圧テクノロジーと飛行シュミレーターを基にした“恐竜シュミレーター”の上に乗せ、コンピューターのコントロール・ボードを通じて、自由自在に作動できるようにしたのである。 “ロボティクス”技術を以ては、他にヴェラキラプトル、ブラキオザウルスに、ガリスミス、ディロフォサウルス、病気で横たわるトリケラトプスに、卵から孵るラプトルの赤ん坊などが、制作された。 スピルバーグが、もう1本の柱として考えた“ゴーモーション”は、ミニチュアのパペットを使ってコマ撮りを行う技術。その第一人者である、フィル・ティペットが担当することとなった。『ジュラシック・パーク』には、スピルバーグの盟友ジョージ・ルーカスが率いる特撮工房「ILM=インダストリアル・ライト&マジック」も参加。しかし腕利きのCG技術者デニス・ミューレンのチームも、本作に於いては、恐竜が遠くで動いている「パーク」の風景を作る等の、地味な役割を担うのに止まる予定だった。 ところが1年後、CG制作に於いて画期的なソフトが開発されて、事態は大きく変わる。ミューレンのチームが作った、ティラノサウルスが太陽の光の中を歩く姿を見て、スピルバーグは仰天!“ゴーモーション”の使用は急遽取りやめとなり、恐竜たちはCGで制作されることになったのだ。 これは“映画史”に於ける、大いなる“事件”だった。VFXに於いて長年主流を占めていた、“オプティカル=フィルムの光学合成”が“エレクトロニクス”に、“アナログ”が“デジタル”に、劇的に置き換えられる瞬間が訪れたのだ。 “ゴーモーション”の匠フィル・ティペットも、“失業”を覚悟せざるを得なかった。しかしCGで作った恐竜の動きは、正確ながらも、まだロボットのような感じが残っていた。 そこでティペットは、“恐竜スーパーヴァイザー”として、本作の特撮スタッフに残留となった。具体的には、恐竜の動きを“ゴーモーション”さながらに、1コマずつコンピュータに入力するシステムを開発。恐竜全体の監修と同時に、CGスタッフたちにその動きを教えるという、大きな役割を果した。 こうした“恐竜”の制作が佳境に入っていく中、スピルバーグを訪ねてきた男が居た。レイ・ハリー・ハウゼン、“ゴーモーション”に先駆ける技術“ストップ・モーション”を駆使して、スクリーン上の恐竜やモンスターに命を吹き込んだ天才。フィル・ティペットも“師”と仰ぐ、偉大な存在だった。 スピルバーグにとってもハウゼンは、憧れの人。彼が“恐竜映画”を撮りたいと考えたのも、『シンドバッド』シリーズ(58~77)や『アルゴ探検隊の大冒険』(63)、『恐竜百万年』(66)などの作品で、ハウゼンの特撮に触れたことが、大きなきっかけだった。 スピルバーグは、CGで作った恐竜の試作映像をハウゼンに見せた。ハウゼンは驚嘆し、そして言った。「なんと。君の未来があるじゃないか。これが映画の未来なんだな」 実際に『ジュラシック・パーク』に登場するCGショットは7分足らず。しかしミューレン以下50人のスタッフが、1,500万㌦に相当する機材を駆使しても、18カ月を要した。 俳優が演じる実写パートは、本作の準備が始まってから2年以上が経った、92年8月24日にクランク・イン。ハワイのカウアイ島を、コスタリカの孤島に見立て、3週間のロケ撮影が行われた。 ロケの最終盤でハリケーンに直撃されるというトラブルはあったものの、その後アメリカ本土でのロケや、ユニヴァーサルやワーナーのスタジオを使っての撮影など順調に進み、予定した4カ月よりも、12日間も早く撮影を終えた。 撮影中に、“天才の強運”を感じさせる“新発見”もあった。ユタでヴェロキラプトルの新たな化石が発掘されたのだ。 それまでラプトルは、人間よりは小さなサイズと考えられていた。しかしスピルバーグは、『ジュラシック・パーク』に1.8㍍のラプトルの登場を構想していた。 そんなタイミングで見つかった化石は、まるでスピルバーグの願いが届いたかのような代物。それまでの通説の倍の大きさで、僅かながらだが、人間よりも大きかったのだ。 スピルバーグは自信を持って、スクリーンに望んだサイズのラプトルを躍らせることが可能になった。 ポスト・プロダクションに入って、実写部分だけで、まだ特殊撮影が合成されていない状態のラフな編集の段階で、スピルバーグは一旦、『ジュラシック・パーク』から離脱せざるを得なくなった。ユダヤ系アメリカ人のスピルバーグにとっては、『ジュラシック・パーク』とは違った意味で、撮らなければならなかった作品、ナチドイツのホロコーストから1,100人のユダヤ人を救った実在の人物を描く、『シンドラーのリスト』の撮影のため、ポーランドへ向かわねばならなくなったからである。 しかしスピルバーグのチェックを経ずに、『ジュラシック・パーク』は完成しない。特殊効果とCGが加工された段階で、映像は通信衛星を使って、ポーランドへと送信。スピルバーグは、日中は『シンドラーのリスト』を撮影し、夜は『ジュラシック・パーク』の編集を行うという“荒業”で、両作を完成させたのである。『ジュラシック・パーク』は、当初5,600万㌦だった予算が、6,500万㌦にまで膨らんだ。しかし93年6月に公開されると、大ヒットを記録。全世界での興行収入は9億1,200万ドルを超え、当時の最高記録を更新した。 私は今でも鮮明に覚えている。その夏、今はなき新宿プラザ劇場の大スクリーンに出現した、“本物”の恐竜の動きと咆哮に、心底吃驚させられたことを。そして“天才”スピルバーグが起こした“革命”を目の当たりにした、幸せを嚙み締めたのである。「第66回アカデミー賞」で本作は、音響編集賞、録音賞、そして視覚効果賞の3部門を受賞。視覚効果賞は、スタン・ウィンストン、デニス・ミューレンらと共に、フィル・ティペットにも贈られた。 同じ回のアカデミー賞で、作品賞をはじめ7部門を受賞したのは、『シンドラーのリスト』。長年アカデミー賞と縁がなかったスピルバーグの手に、初めて監督賞のオスカー像が渡された。 まったくベクトルが違う、『ジュラシック・パーク』『シンドラーのリスト』の両作を同じ年に公開し、合わせて10個のアカデミー賞を獲得。紛れもない、“世界一の大監督”の偉業であった。■ 『ジュラシック・パーク』© 1993 UNIVERSAL CITY STUDIOS, INC. AND AMBLIN ENTERTAINMENT, INC. All Rights Reserved.